|

|

|

|

|

||||

| 小小两居室藏个“民俗博物馆” 中原网 日期: 2007-09-06 来源: 郑州晚报 |

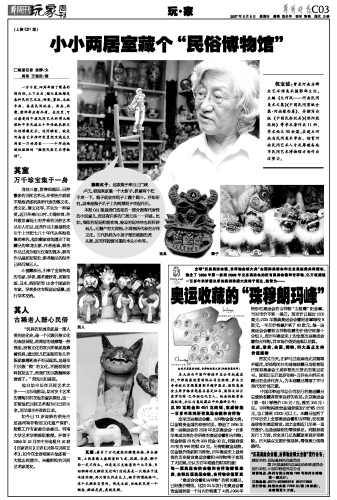

周甬 王银廷/图 倪宝诚:曾是河南省群众艺术馆美术摄影部主任。主编《大河风——河南民间美术文集》《中国民间剪纸全集·河南豫西卷》,并撰写出版《中国民俗玩具》《淮阳泥泥狗》等学术著作共11种,学术论文30余篇。在建立河南省民间美术学会、培育河南民间艺术人才及筹建各地市民间艺术博物馆方面作出过努力。 猴爬杠子:这款猴子来自三门峡卢氏,看起来就像一个大钳子,抓着两个把手夹一下,猴子就会在绳子上翻个跟斗。仔细研究,原来是猴子爪子上的两根绳子在起作用。 本报C01版是我们选取的一部分颇有代表性的小玩意儿,而还有许多的门类无法一一详述。比如,淮阳的泥泥狗能吹响,浚县的泥咕咕也同样好玩儿。无锡产的大阿福、小阿福所代表的吉祥文化,古代妈妈为小孩子做的能提的虎头鞋,甚至河姆渡时期的木头小鱼等。 一方斗室,四周布满了简易的陈列柜,上下左右,铺天盖地都是各种民间艺术品:陶瓷、剪纸、木版年画、各类民间玩具、面具、面塑、壁饰等应有尽有。在这里,可以感受到中原民间艺术的博大精深和中华民族五千年传统农耕文化的璀璨光芒。这间雅室,就是河南省艺术馆研究员倪宝诚先生两室一厅的居室——一个河南地域性极强的“微型民俗艺术博物馆”。

其室 万千珍宝集于一身 身处斗室,赏琳琅满目、品种繁多的民间艺术品,听倪先生滔滔不绝地讲述玩具所代表的猴文化、虎文化、狮文化等,不失为一种享受。近万件来自山村、土得掉渣、件件散发着泥土的芳香的民俗艺术品引人注目,这些作品主要是倪先生于上世纪七八十年代从各地收集而来的。他如数家珍地道出了收藏品的来龙去脉、作者是谁、哪些作品已成为绝无仅有的孤本、哪些作品是新发现的、哪些精品的制作已经后继无人。 斗室藏珍品,引来了全国各地的专家、学者、美术爱好者,更有法国、日本、俄罗斯等10余个国家的专家、学者多次专程造访观摩,进行学术交流。

其人 古稀老人醉心民俗 “玩具的发展史就是一部人类的进化史,是一个民族民俗文化的表层显现,而深层的是灌输一种理念,没有文化的农民阶级就是靠着玩具,通过玩儿把思想在幼儿阶段就渗透到孩子的灵魂里。这是咱们民族‘根’的文化,不能说现在科技发达了,而我们的民族精神却衰弱了。”倪先生如是说。 他自幼生长在民间艺术之乡——山东临朐县,幼时乡土艺术的熏陶沉积在他的意识深处,这一切使他把民间艺术视为自己的生命,历尽艰辛并孜孜以求。 如今已72岁高龄的倪先生还是河南非物质文化遗产保护、抢救工作专家委员会委员,河南大学艺术学院兼职教授,并曾于2004年10月在中央电视台10套《百家讲坛》主讲《民俗与民间艺术》。如今在全省范围内他还有一大批志同道合、兴趣相投的民间艺术家朋友。 |