|

|

|

|

|

||||

| 嫦娥嫦娥满载梦想奔月而去 中原网 日期: 2007-10-25 来源: 郑州晚报 |

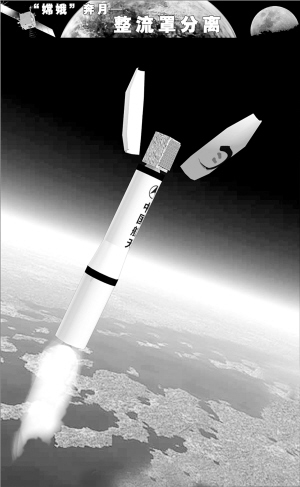

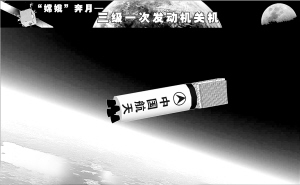

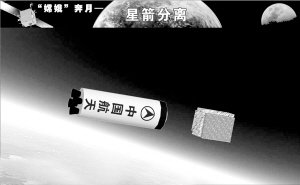

24日18时05分,中国第一颗探月卫星嫦娥一号在预先计算好的最佳发射时间,于西昌卫星发射中心成功升空。 海拔1500米的西昌,有着“月亮城”之称。火箭升空的那一刻,西沉的夕阳和火箭喷出的烈焰在天幕上组成了一幅奇妙的图景。 这是长征系列火箭的第103次飞行。 18时29分,嫦娥一号离开托举她的长征三号甲运载火箭,进入近地点205公里、远地点50930公里的超地球同步轨道,开始了100多万公里的奔月之旅。 未来两周内,卫星将经过4次变轨、2~3次中途修正和3次近月制动,最终建立起距月球200公里的环月轨道,对月球展开科学探测。 在这个与地球最近的星球上,至今还没有中国人的足迹,却有一座以人类飞天第一人——明朝人万户命名的环形山。 1970年发射东方红一号至今,中国的卫星与地球的距离均在8万公里以内。而嫦娥一号离开地球的距离,整整38万公里。 这一数字,使嫦娥一号成为中国发射的距地球最远的卫星,也使中国成为世界上第5个发射月球探测器的国家。 绕月探测工程总指挥栾恩杰表示,嫦娥一号的成功发射,标志着中国的深空探测正式启动。 傍晚 发射倒计时 火箭上端雾气蒸腾缭绕 西昌卫星发射中心发射场。群山中高耸的乳白色运载火箭,托举着体重2350公斤的嫦娥一号卫星。而卫星飞向的月球,就挂在远处的天幕和山峦之间。 火箭上端,雾气蒸腾缭绕—— 第三级火箭使用的燃料液氢液氧,储存温度分别是-253℃和-186℃,尽管燃料储箱进行了水平极高的保温设计,火箭周围的空气还是迅速地被冷凝成水汽,为了防止结冰,要不停地用氮气吹除,直至发射前的最后几秒。 离发射塔架500米处的燃烧池内,大火熊熊燃烧—— 在常温下不断汽化的液氢液氧,会使储箱的压力越来越高,而一粒沙子从一米高处落下来的能量就能引起燃料的爆炸,因此需要一边加注一边泄压。从发射前负8小时液氢液氧开始加注的那一刻起,两条专用的管路就要不停地把汽化的燃料导入燃烧池烧掉,而燃料的加注也会持续到发射前5分钟。 西昌发射场已将50余颗卫星送上太空 西昌卫星发射中心主任李尚福:这里是我国三个航天发射场中唯一能够进行低温燃料火箭发射的地方。这是我国对外开放最早、承担外星发射最多、自动化程度较高、综合发射能力较强的航天发射场。组建37年来,已经将50余颗国内外卫星送上太空。 18时05分 火箭点火 400吨水顷刻化做水汽 “一分钟准备!”18时04分,寂静的山谷响起西昌卫星发射中心发射指挥员李本琦洪亮的声音。 监视所有塔架都打开完毕后,3号塔架上最后一名操作手已于5分钟前撤入地下掩体。 在发射场周围的山坡上,在西昌指控大厅里,在北京航天飞行控制中心,所有人都屏住了呼吸。塔架上的57个摄像头将现场的每一个细节实时传送到各个点位。 包括新华社和中央电视台在内的数十家媒体记者的镜头从多个方向聚焦运载火箭,在2.5公里安全距离之外的多个参观台上人头攒动;远处一条条乡间山路上则挤满了附近的村民和远来的游客。 虽然今年以来西昌卫星发射中心就已进行了7次发射,但嫦娥一号卫星的发射还是引起前所未有的关注。 “10、9、8、7……3、2、1,点火!”18时05分,就在李本琦喊出点火口令的同时,发射控制台操作手皮水兵用力地按下了红色的点火按钮。 瞬间爆发的巨大声响排山倒海般压向重重群山,40米深的导流槽里事先注入的400吨水顷刻化做了水汽…… 1秒出错就可能 导致灾难性后果 发射01号指挥员李本琦:这是我1999年以来第11次站在这个位置上,发射前后进行一系列运作必须严密无误,一步出错就可能导致灾难性后果。我曾有两次在发射前最后时刻面临某设备信号异常,而我必须在1秒钟内作出或者忽略或者停止程序的决策,好在最后都有惊无险。 18时05分至30分 火箭飞行 各测控站实时传来“一切正常” “火箭飞行正常” “跟踪正常” “遥测信号正常”…… 从西昌卫星发射中心所属各测站的光学、红外、遥测设备,到青岛、厦门、喀什的测控站;从太平洋上的两艘远望号测量船,到首次在航天器测控中引入的北京、上海、昆明、乌鲁木齐的4个大型天文射电望远镜,如同火炬接力般把测控数据实时传来。 第148秒,火箭一二级分离。第243秒,整流罩分离。此时,火箭已经飞出了稠密的大气层,“嫦娥”不再需要整流罩的保护。第271秒,火箭二三级分离。第609秒,远望号测量船传来消息,三级发动机一次关机,星箭结合体进入滑行阶段。第1249秒,三级二次点火;第1373秒,三级二次发动机关机。长征系列火箭完成了第103次飞行。 长征三号发射成功率为百分之百 绕月探测工程副总设计师龙乐豪:我国历时8年研制的长征三号甲运载火箭,自1994年2月首飞以来,已经进行了14次发射,成功率为百分之百。然而,航天事业高风险的性质,让我们不敢有丝毫放松,执行这次任务的火箭采用了控制系统的系统级冗余等技术,进行了质量可靠性升级。 18时30分许 卫星入轨 以接近每秒8公里的速度进入预定轨道 第1473秒,当大厅里响起“星箭分离”的报告声,凝固的空气一下子沸腾起来。握手、拥抱、欢呼、祝贺……害怕影响任务而一直沉寂的闪光灯突然兴奋起来,将一张张笑脸映得更加灿烂,也将这个喜庆的画面永远地定格在2007年10月24日18时30分这一刻。 北京航天飞行控制中心传来数据,卫星在太平洋上空,以接近每秒8公里的速度进入预定的大椭圆轨道。 天边升起了绚丽的晚霞,尽管夜幕尚未完全降临,农历九月十四的月亮此刻显得格外明亮。 总投资相当于建14公里高速公路 绕月探测工程总指挥栾恩杰:从2004年初立项研制到发射,总共用了3年半时间;工程总投资14亿元人民币,仅相当于目前国内修建14公里高速公路的费用。中国探月工程以好、快、省体现出鲜明的中国特色。 19时09分 卫星发射成功 100多万公里的奔月旅程开始了 18时50分左右,卫星已经飞到南美洲上空,在智利CEE测控站的测控下,卫星太阳帆板成功展开。13分钟后,用于向地面传输科学数据的定向天线也开始展开。 利用国际联网增加测控覆盖率,这在我国航天史上尚属首次。此外,欧洲空间局的3个测控站也将对嫦娥一号卫星提供测控支持。 此时回看发射塔架,到处是玻璃碎末、昆虫尸体、斑斑水迹,以及被火箭尾焰烤焦的痕迹,火箭点火起飞时的强大威力每次都会造成这样的场面。根据损毁程度的不同,发射后恢复需要的时间从数天到一个月不等。 19时09分,嫦娥一号卫星发射成功,总里程100多万公里、时间为两周左右的漫长“嫦娥”奔月旅程开始了。 中国探索深空的步伐会越来越快 绕月探测工程总设计师孙家栋我国的卫星发射技术已经相对成熟,发射成功仅仅是刚刚开始,“嫦娥”奔月的旅程充满风险,我们既要尽最大努力保证成功,也会正确面对失败。无论如何,中国探索深空的步伐会越来越快。 “嫦娥一号” 上的郑州制造 □晚报特派记者 卢曙光 记者在西昌卫星发射基地获悉,郑州航天电子技术有限公司生产的电连接器、电缆网和电子仪器构建成了整个“嫦娥”绕月探测工程的“血脉”体系。 血脉不通,“嫦娥”就会“瘫痪” 如果把“嫦娥”看做一个人体的话,电连接器就是人体的神经元,电缆网则好比人体的血管,遍布卫星的“全身”,是传输各种控制和检测信号的主要载体。电连接器和电缆网承担着火箭和卫星各个分系统的重要使命,以及时、准确地传输控制中心的各种指令数据,保证整个系统电子设备的正常运行。一旦接触不良发生短路或断路,它所连接的电子设备就会“瘫痪”,造成不可想象的严重后果。同时,由该公司研制生产的垂直度调整设备和地面稳压电源,更是发挥着长征火箭发射前姿态调整和维系正常传输指令信号的至关重要的作用。 1000个产品里只选出2个合格的 在“嫦娥”工程上有数以万计的电连接器和电缆网,有多达几十万个焊点,就是这些看似普通实则至关重要的产品,分别按飞行过程中可能遇到的各种情况进行老化、真空、高温、低温、温循、振动、冲击等试验,1000个里面选出5个,这5个再继续做各种各样的一系列试验,层层筛选“优中选优”。最终,1000个产品里只能出2个合格的航天级产品,使其失效率保持在十万分之三以内。 “郑州造”在历次航天飞行中无一失手 郑州航天电子技术有限公司是隶属于中国航天科技集团公司的航天高科技企业,该公司研制生产的电连接器和电缆网“双曲线、小型化、三通”等十项技术成就居国内同行业领先地位,“嫦娥一号”以及长征运载火箭所用电缆网和电连接器大部分是由该公司研制生产的。在35年发展历程中,该公司提供的产品在历次航天飞行中无一失手。该公司还是全国唯一的垂直度调整设备研制生产厂家。 从东方红卫星到长征火箭,从“神舟”载人飞船到“嫦娥一号”,在一次次航天飞行完美表现的背后,郑州航天电子技术有限公司用自己特有的方式,诠释着中国航天以及郑州人新的精彩。 |