|

|

|

|

|

||||

| 不该忘记的“精华眼镜” 中原网 日期: 2007-10-31 来源: 郑州晚报 |

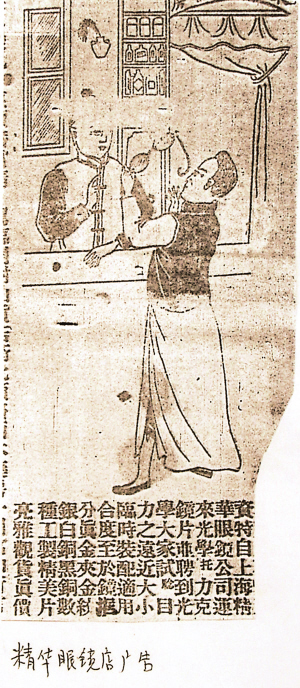

老字号,与一座城市的商业文明相伴而生,共衰共荣。一座城市曾经的老字号的多少,折射出当年的繁华与否。河南老字号,大多产生于19世纪末20世纪初,作为农耕文明与近代商业文明交合的产物,其体现着传统文化对商业的巨大影响,给人很多追忆。 今天,就让我们一起走近有着77年历史的郑州精华眼镜行,了解它的过去和现在。 晚报记者 苏瑜 实习生 任中敏/文 晚报记者 张翼飞 马健/图 记者探访 简约小店 别有洞天 河南饭店东大门北侧有一家眼镜店,看上去与别的小本生意没什么不同。但只要你稍微驻足,就会发现个中奥秘。这是一家很传统的店,牌匾“精华眼镜”采用古典的木牌,下面还有一副对联:“真品真价亦真情,精验精配于精华”,横批“眼镜世家”。 这就是沉淀着77年历史、历经三代的中华老字号“郑州精华眼镜行”。 在这个简约的小店里,我们见到了郑州精华眼镜行的第三代传人、高级验光师李雅娟女士。当年,为了使精华眼镜第二代掌门人李钦殿的验光配镜技术不至于失传,由郑州市商业局批准,李雅娟被调入钟表眼镜专业店,跟随父亲学习验光配镜业务技术。李雅娟从此开始了自己的验光配镜技术生涯,转眼便是30年。 今年56岁的李雅娟,2001年从郑州钟表眼镜专业店退休后,在纬二路开了家小店,把“郑州精华眼镜行”的招牌拾了起来。其实,父亲李钦殿的心愿是让精华眼镜行重回德化街,可想在德化街那条寸土寸金的地段租间门面,这对只是普通退休工人的李雅娟来说确实有点勉为其难。 “纬二路也不错,省直单位和家属院多,容易发展和稳定老顾客。”李雅娟面容非常和善,具亲和力,相由心生,想来岁月已经让她学会了淡然,她再也不是数年前那个媒体采访时“因没能完成父亲临终遗愿而潸然泪下”的李雅娟了。 生活可以让人变得现实,但不会扼杀热情之人的梦想。“一旦有机会,我一定会选择重回德化街。只是,目前还没有条件。”去年纬二路拆迁,李雅娟费尽周折,才在河南饭店门口找到了这家门面,“离原来的店不太远,不会损失老顾客。” 现在店里除李雅娟外,还有三名员工,也是郑州钟表眼镜店的退休职工,当年都是李钦殿亲手带出来的徒弟。 “我们不求赚大钱,退休了,还能有个自己喜欢的事情干,这就足够幸福了,而李姐的目的就是把祖上的招牌继续下去,所以,我们工作得很开心。”聊着聊着,李雅娟和姐妹们回忆起当年的盛况,从她们口中,我们详细了解了这个“眼镜世家”的风风雨雨。 创始人李竹轩 奠定精华专业地位 1930年(民国十九年)3月,精华眼镜行在德化街开业,因为是李竹轩利用家族积累的一点本钱创办的,门面不算大,但该店装潢别致,圆弧门上有醒目的眼镜标志,成为当时德化街上的一景。 李竹轩是河南巩县人,入行之初在开封马道街“和鸣斋”钟表眼镜店从事配镜业务,其三哥和侄子李钦殿在店里从事钟表修理,都是一流手艺。自1901年(光绪二十七年)卢沟桥至汉口的京汉铁路开通,郑州火车站以东地区由河南巡抚陈龙奏请清政府辟为商埠后,该地区尤其是德化街商贾云集,五行八作日渐兴盛,却唯独没有钟表眼镜店。李竹轩看出商机,拿出全部家当毅然在德化街租了一间门面。 起个什么店名呢?李竹轩在开封的好友、河南著名书法家陈玉璋建议,取“精华”二字为好,表明注重商德,在经商之道中取其精华,去其糟粕;亦含有日月精华,至人明目的良好祝愿。李竹轩欣然同意,陈玉璋即兴挥笔。就这样,“精华眼镜行”的金字匾在德化街竖了起来。这是郑州市第一家屈光验光眼镜行。 精华眼镜行开张时,位于德化街北口。左边是专门生产销售日用化妆品的“华华工业社”,右边是“陈记钢笔文具店”。精华的牌匾是李竹轩花大价钱(价值200袋面粉的钢洋)用红木做成的。门首依中西合璧样式建造,共两层,下面50平方米营业,上面住人。李竹轩在管理方面非常严格,他要求店员接待顾客要诚恳,每天一开门就要显出“精、气、神”来。当时雇佣伙计三人,长衫着身,站在店堂内,招呼顾客,送往迎来,一时颇具景象。 李雅娟拿出他父亲李钦殿去世前写的自传,说道:“这是我父亲在74岁那年写下自己大半辈子的总结,看过之后也许会让你们对精华有更深的理解和体会。” 接过并不厚的纸张,分明能感觉到历史的余温,读着读着,思绪就跟着李钦殿老人的文字回到了20世纪30年代。 原来精华眼镜行在创业初期,主要以钟表为主,眼镜只是副业。李钦殿对眼镜业务并不精通。“后来我在开封河南大学一个同乡那里借了一本《屈光学》书,大开眼界。有一天,店里来了位顾客,说他的眼镜架坏了,在别处配了一副镜架,可是戴上后看不清楚,非常着急。他说只要我们找到毛病,要多少钱都行。我拿着他的眼镜对照刻度表,测量出是散光,由于他的眼镜是圆形的,找不到镜片的轴度,后来我拿镜片在他眼上比试,才找到了轴位,安装好后,顾客戴上眼镜看清人和物,非常满意。”没想到,这位顾客竟是来郑州豫中打包厂巡查工作的上海总厂的管理人员。事后,他在《华北日报》投稿表示感谢,说在大的眼镜公司解决不了的问题,竟在德化街半间门面的精华眼镜行解决了。从此,精华眼镜行配眼镜的名声大振。李钦殿因此被李竹轩由学徒提升为正式店员,从此不用再干杂务活儿,可以专心钻研配镜业务。 1932年,精华砍掉了修表业务,专门销售眼镜,成为专业眼镜店。1944年,日本鬼子轰炸郑州,“精华”也未幸免,抗战胜利后,精华又恢复老店模样,其信誉、质量保持不变。1945年,年事已高的李竹轩将精华的担子移到了李钦殿肩上。 第二代掌门人李钦殿 将精华发扬光大 初出茅庐的李钦殿提出了“货真价实树信誉,精工配制促盈利”的经营理念,精华配制的眼镜均采用当时最好的镜片,再加上精心验光,配出的眼镜度数准确,透光率强。出售的眼镜如有屈光不正和其他毛病的,凭保修单一律免费维修。完善的服务为精华赢来了更大的名声,来店购买和配制眼镜的人络绎不绝,日销售额高达300银元。国民党河南省主席刘茂恩见“精华”生意越做越大,便提出参股投资,被李钦殿婉言谢绝了。 精华的真正发迹源于一单意外生意。解放战争期间,上海战乱,精华长期的合作伙伴来到郑州,将手上积压的一大批货带来交精华销售,李钦殿采取了一种前所未有的促销方式:一元一套,包括水晶眼镜、镜布、眼镜盒。结果货品全部售出,赚了个盆满钵溢。 新中国成立后,李钦殿由于资本积累丰厚,成为郑州最年轻的资本家,还因此当选市政协委员。当时的郑州百废待兴,老百姓想配副眼镜很不容易,常常三更半夜排队定制,取镜还得再等一个月。见此情景,李钦殿拿出自己不多的账外资产(大部分资产被评估充公),在精华店后边建了一间制作工厂,加班加点制作眼镜,缩短顾客取镜的时间。这是河南省第一家磨制眼镜片车间。 1955年公私合营,精华眼镜行成为国营企业。“精华眼镜行”和“亨得利眼镜店”、“三三眼镜店”、“大宝华眼镜店”、“宝三斋眼镜店”等店一起合并成为“郑州市钟表眼镜中心店”,中心店“精华眼镜行”仍以“精华”为该店字号。 1976年粉碎“四人帮”后,政府在精华眼镜行原址上盖起一座五层大楼,改名为郑州钟表眼镜专业店。该店后隶属于郑州市百货公司,系国有企业。李钦殿和他的女儿李雅娟曾经是该店职工。直至李钦殿去世(1998年),他重开精华眼镜行的愿望也未能实现。曾经红火过的郑州钟表眼镜专业店也几经搬迁,最终因为体制问题和种种原因,于20世纪末在市场经济大潮的冲击中宣布破产。 2007年5月15日,李雅娟领取了“河南中华老字号”的标牌。虽然只是一种象征性的牌子,但它却蕴藏着李家三代人对“精华”的热爱。 李雅娟说,她对眼镜行业的感情是与生俱来的,割舍不了的,这一点别人也许很难理解。她理解父辈们为了眼镜事业所付出的艰辛。父亲的敬业态度至今影响着李雅娟,“退休后,他让我给他买了一个验光箱,到乡下走街串巷给农民配眼镜。父亲那代人的精神,现代的年轻人是无法想像的。老人半生坎坷,但从未自怨自艾。” 何时重振父辈的辉煌,何时让“精华”再度成为郑州耀眼的新星?李雅娟无时不在想着这件事。“精华重回德化的梦想我一直没有放弃过,但踏踏实实做好眼前的事才是当务之急。现在,大街小巷到处是眼镜店,我们不想和谁争高低,只想踏踏实实地经营,父亲曾经告诉我,如果眼镜配得不好,就像医生给人吃了假药错药,良心不安啊……” “真品,真价,真情”,“传统,时尚”是李雅娟对“精华”重出江湖的定位,她相信,凭李家的技术她能够让老店走下去,凭信誉她能够让老店活起来。老字号的精华眼镜行,在磕磕绊绊中毕竟站了起来。如果李钦殿在天之灵看到“精华眼镜”在女儿的手下浴火重生,不知会多么欣慰。 |