|

|

|

|

|

||||

| 太空完美“刹车”,月亮揽“嫦娥”入怀 伟大时刻:公元2007年11月5日11时37分 中国卫星开始第一次绕月飞行 中原网 日期: 2007-11-06 来源: 郑州晚报 |

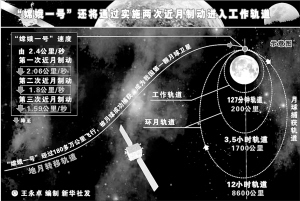

这是一个孕育无数浪漫传说的国度第一次在遥远的月境烙下自己的“足印”。 胡锦涛、温家宝电贺 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝,昨日致电祝贺“嫦娥一号”卫星第一次近月制动取得圆满成功。 胡锦涛在贺电中说,欣闻“嫦娥一号”第一次近月制动取得圆满成功,卫星已进入环月轨道,我谨向参与“嫦娥一号”研制、指挥、测控和保障的全体同志表示热烈祝贺和亲切慰问!望再接再厉,夺取绕月探测的新胜利! 温家宝在贺电中说,欣悉“嫦娥一号”绕月探测卫星成功实现近月制动,进入绕月轨道,我谨向参与工程的全体同志表示热烈的祝贺和亲切的慰问!希望同志们继续按照高标准、高质量、高效率的要求,一丝不苟,精益求精,大力协同,扎实工作,确保绕月探测工程取得圆满成功! 近月制动是这样实现的 如不“刹车”,“嫦娥”将擦月而过 曾送出100多颗人造地球卫星和6艘“神舟”飞船的中国,从此有了第一个绕月飞行的航天器,开始了第一次绕月飞行。 卫星是从距地球约39万公里,距月球约200公里的近月点进入环月轨道的。 作为“嫦娥飞天”历程中最关键的一步,从此前的地月转移轨道飞入环月轨道,靠的是一个类似“刹车”的动作——近月制动。 11时15分,点火指令发出。北京航天飞行控制中心的模拟显示屏上,舒展着太阳帆板的嫦娥一号卫星如同传说中长袖善舞的仙女,乘着反推力发动机喷出的金黄色火焰静静前行。 在114个小时的奔月之旅抵达终点的这个时刻,越来越大的月球引力,让“嫦娥”的飞行速度达到了每秒约2.4公里。 “如果不及时‘刹车’,卫星就无法被月球捕获,而是与月球擦身而过。”北京航天飞控中心总工程师王也隽说,第一次近月制动直接关系飞行任务的成败。 数字的变化快得让人来不及看清,卫星的飞行速度递次减小,当前轨道渐渐向目标轨道靠近。偌大的指控大厅寂然无声,凝神于屏幕上每一次跳动的人们,仿佛在聆听“嫦娥”的心跳。 精准“刹车”,月亮揽“嫦娥”入怀中 11时37分,近月制动成功,速度定格在每秒2.06千米。这个确保卫星既不会飞出月球引力范围、也不会直接撞向月球的数字,带着嫦娥一号轻轻叩开了绕月的大门。 繁星满天。嫦娥一号依偎着银白色的月球,与她的出发地——远处蔚蓝色的地球一起,在屏幕上构成了一幅“星月交会”的壮观图景。 掌声四起。从这一刻起,嫦娥一号成为了一颗真正的月球卫星。 就像她此前进行的绕地飞行一样,在未来几十个小时内,“嫦娥”还要绕月飞行数圈、经过两次近月制动,才能从椭圆轨道进入距月球等高约200公里的极圆轨道。 这个被科学家们称为“使命轨道”的地方,将是“嫦娥”最终的落脚地。在此后的一年中,卫星将沿着这条轨道开展对月科学探测。 绕月探测工程有关负责人表示,这次近月制动成功,为嫦娥一号最终进入“使命轨道”奠定了坚实基础,同时也表明我国已经具备对距地球38万公里卫星进行精确测控的能力,标志着我国航天测控水平有了新的突破。 北京航天飞控中心提供的数据表明,截至目前,嫦娥一号卫星飞行路程已近200万公里。 人类历史上第124次探月活动,正在一步步接近它的目标。 纪实 “接下来”的“嫦娥” 今日 嫦娥一号卫星将进行第二次近月制动,速度进一步降低,卫星进入3.5小时轨道,并在这个轨道上运行7圈。

明日 嫦娥一号卫星将进行第三次近月制动,进入127分钟月球极月圆轨道。这是科学家为“嫦娥”精心选择的“工作岗位”。

未来 在这个离月球表面200公里的圆形轨道上,“嫦娥”将不分昼夜地辛勤工作1年。 北京航天飞行控制中心总工程师王也隽介绍说,在实施制动前,北京飞控中心根据各测控站、船传回的数据,实时跟踪计算卫星的运行轨道情况,分析研究第一次近月制动的轨控策略,进行了充分的准备,以确保近月制动取得成功。 王也隽说,卫星近月制动发动机点火之前6小时和3.5小时,北京飞控中心分别计算出关于卫星进行姿态调整、轨道控制以及发动机点火的各项参数,在发动机点火前4小时和1小时各注入一次,这些数据和指令就成为卫星实施近月制动的根据。 “发动机点火前40分钟时,卫星调整太阳帆板,以保证轨控期间太阳帆板能够补充供电。”王也隽说,“点火前35分钟时,卫星实施惯性调姿,让发动机朝向卫星飞行方向。发动机点火工作后,等于给前进中的卫星一个反作用力,减慢其飞行速度,收到‘刹车’的效果。这样,就能实现被月球捕获的目标。” 昨日10时37分,经过180多万公里长途飞行的嫦娥一号卫星,被月球成功捕获,进入近月点210公里、远月点8600公里的椭圆绕月轨道。接下来,卫星还将进行两次近月制动,最终进入距离月球200公里、周期为127分钟的极月圆轨道。 王也隽说,嫦娥一号卫星选择高度为200公里的工作轨道,主要是因为卫星上搭载的CCD立体相机、激光高度计、微波探测仪等有效载荷,在这个距离上能够充分发挥性能,具备完成获取月球表面三维影像、分析月球表面元素含量和物质类型的分布特点、探测月壤特性、探测地月空间环境等4大科学目标的能力。 “就如同我国的载人飞船在323公里高度的轨道上飞行,而通信卫星在约36000公里高度的轨道上飞行一样,飞行器的轨道高度并不代表控制难度,也与技术先进与否无关。”王也隽说,“如果嫦娥一号选择其他高度的工作轨道,我们一样能够控制。” 为何选择200公里工作轨道 千万里,我追寻着你 ——航天人评价“嫦娥”关键点 成为中国飞行最远的卫星 10月24日18时05分,长征三号甲运载火箭托举着嫦娥一号卫星顺利升空,10月30日17时40分,嫦娥一号卫星到达48小时周期轨道远地点,距地面高度12万公里,创下我国航天器飞行测控新纪录。 评价(北京航天飞行控制中心主任朱民才):嫦娥一号卫星的前3次轨道控制精确度大大优于设计要求,卫星将按计划准确到达地月转移入口处。这不仅为嫦娥一号卫星按预定计划与月球交汇奠定了基础,也标志着我国大椭圆轨道卫星的测量、精确定轨以及轨道控制的技术达到了新的水平。 重要变轨,“嫦娥”飞向“广寒宫” 10月31日17时15分,飞行在南太平洋上空600公里的嫦娥一号卫星接到地面发送来的变轨指令,卫星底部发动机立即点火,10多分钟的点火,使体重2300多公斤的“嫦娥”飞行速度从8千米/秒提高到10.58千米/秒以上——这是嫦娥一号卫星进入地月转移轨道的最低速度。 嫦娥一号卫星成功进入地月转移轨道,开始飞奔“广寒宫”。 评价(北京航天飞行控制中心总工程师王也隽):这次变轨,是嫦娥一号卫星奔月过程中最为关键的环节之一,直接关系着卫星能否顺利进入地月转移轨道与月球交汇。对卫星进行这样的变轨,在我国航天测控史上还是第一次。 原定3次中途修正只进行1次 11月2日10时33分,北京航天飞行控制中心对嫦娥一号卫星成功实施了首次轨道中途修正。 原计划于11月1日、4日进行的两次轨道中途修正动作不再实施,原因是卫星轨道控制“很精准”。 评价(北京航天飞行控制中心轨道室主任唐歌实):此前,一些国家和地区在发射月球航天器时,都要实施数次中途修正。嫦娥一号卫星仅用一次修正就达到预期目标,标志着我国的卫星轨道测定与控制技术达到了新的水平。 最终,千古神话成真实 11月5日11时37分,嫦娥一号卫星成为真正的绕月卫星。 评价(国家航天局局长孙来燕):从发射到实现绕月,嫦娥一号卫星的表现可以用两个字来形容——完美!实现绕月飞行,标志着绕月探测工程取得了阶段性胜利,也标志着中国的航天正式开始了深空探测新时代。 本版文图均据新华社 |