|

|

|

|

|

||||

| 王辉将军在郑州 非常时期的非常工作 中原网 日期: 2007-12-05 来源: 郑州晚报 |

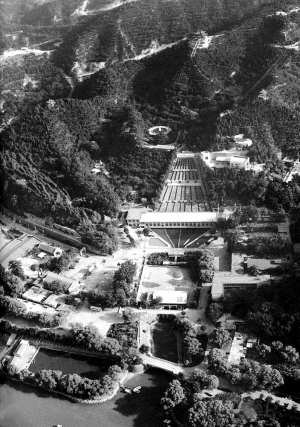

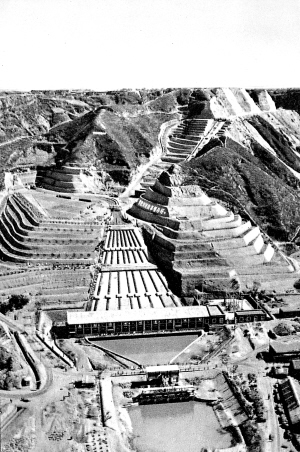

“老百姓修渠,每天补助饭钱,每人5毛钱,不给工钱,原来一天上3000人,后来一天上到8万人,三班倒,人停工不停。只两年零几个月就修好了。最后一算账,花了800万。” (上接C03版) 两年修成邙山提灌站 修邙山提灌站的时候,我了解到邙山头有个桃花峪,这个地方不错,但还归荥阳管,旁边有个古荥公社提出从邙山头修,我想自己爬到山上看看。我的左腿在解放战争中打断了,不方便,每次爬山来回要走40公里路啊,累得不行。我前后爬了3次山,决定就在邙山头上修。 预算出来了,建邙山提灌站要1000万元,省里只给200万,我想到“民办公助”这个办法,老百姓修渠,每天补助饭钱,每人5毛钱,不给工钱,原来一天上3000人,后来一天上到8万人,三班倒,人停工不停。只两年零几个月就修好了。最后一算账,花了800万。好多东西都是我们自己做的,水泵、电动机,当时没地方买啊,就派人去武汉、上海和沈阳学技术,回来自己研制,都成功了。 铺设用的铸铁管道,是水利部的部长支援的,他到工地上来看,说你要修这种规模的提灌站,还不要公家给钱,我支持。部长就给我们批了铸铁管。原来邙山头上的树直径大概都是1米,打仗的时候全砍掉了。后来就没有树,光秃秃的,修提灌站的时候我让他们同时种树。只要在郑州,我每天都要到工地上看看,看质量,看进度,工地上的人都认识我。 旁白: 20世纪70年代末,中苏边境形势紧张,王辉率部调往内蒙古,从此离开了郑州。 在郑州的十余年间,王辉还主导修建了尖岗水库,在花园口搞出了水浇田,种出了郑州大米,发展了街道工业,甚至还动用了工程兵,修建金水河,军人从山上拉来石头砌护坡,回去时把金水河的污泥拉到农村肥田,一举两得。后来因为被批斗,金水河没有彻底修好,王辉一直觉得是个遗憾。 不过当年的知青都记得他,有些成了作家的知青还趁来北京开会的时候,给他带来了回忆知青生活的书。在他们眼里,王辉不但保护了他们,还保护了城镇居民。 当时,提倡“我们也有两只手,不在城里吃闲饭”,要城镇居民到农村落户,王辉没有执行。他担心城里人全家下去了,房子给人家占了,到农村又没有房子,占人家的土地,和农民有矛盾。 把这些城镇人留下来后,王辉帮着他们办起了许多街道工厂,郑州市的每个工厂、每个生产队他都去过。他说,不管在哪里,都要搞建设,都要为老百姓干事情。不抓生产不是个好干部,只管自己吃好、玩好,做人民的勤务员?那才是空话呢! 王辉 口述 晚报记者 王杰 整理 |