|

|

|

|

|

||||

| 郑州,我可爱的故乡 中原网 日期: 2008-02-20 来源: 郑州晚报 |

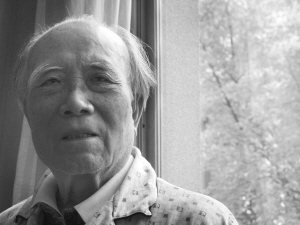

参军经历:年轻时选择道路很重要 在北京军区总医院住院的日子:生活很规律,态度很乐观 场景 老人住在北京军区总医院干部病房。见我进去,躺在陪护床上打盹的勤务兵站了起来,走到半躺在沙发上打盹的魏巍前面,轻声呼叫:首长。87岁的魏巍像是睡梦中突然被惊醒,睁开眼,伸出枯瘦修长的手把架在额头上的老花镜往后推了推,然后移动着目光,嘴里喃喃道:是谁啊?听说是从郑州老家来的人,老人的眼神一下子柔和起来。他伸出左手招呼我:来,坐到我面前。向我介绍病情时,他的吐字和思维清晰。 魏巍口述 “不碍事了,不碍事了。血管堵住了,住院两个月啦,现在已经疏通了,没事了。” 场景 屋子里有电视,魏巍很少看。他的听力和视力都不太好,但每天还保持着阅读习惯,当天的党报送到病房,他都会拿着放大镜,逐字逐句地把新闻看完。 魏巍口述 “已经很长时间没回过郑州了。1988年时回过一次,后来又回去过一次,看了一下南街村,在郑州待了不到一个星期,去亲戚家看了看。郑州还有亲戚呢。庙张村我姥姥家,还有禹庄村姐姐家。” “家里变化也太大了,好多房子被拆掉。上次我回家,老百姓拉着我的手说,等你下次再回来,可能好多老房子都看不到啦。1937年我离开家时,郑州是个小城市,道路也不好,无风三尺土,有雨一街泥。东大街两边有些店铺,我记得上面还挂了一些匾额,还有个进士第,在店铺旁边。后来那块都变成贫民区,衰落了。我就是在贫民区长大的。” “东大街有个关帝庙,我小学就在那里读的,后来上的师范,也离关帝庙不远,师范学校不要钱。” 魏巍简介 1920年生于郑州。当代诗人,著名散文作家、小说家。曾任《解放军文艺》副总编、解放军总政治部创作室副主任、总政治部文艺处副处长、北京军区宣传部副部长等职。长篇小说《东方》荣获1982年中国首届“茅盾文学奖”(长篇小说创作奖)。 旁白 在师范读书的4年,魏巍汲取了不少进步文化,还参加过游行示威,抗议蒋介石的消极抗日政策。后来他觉得书生救国无门,决定投笔从戎,去西安找八路军。 魏巍口述 “我当兵是偷着去的,没告诉家里人。我75岁写过一首诗,刻在黄河边上,那里有个石碑,这首诗写的是我离家参军的情形。”

旁白 之后,魏巍收拾行囊,踏上了西去的道路。临出发的时候,师范学校的一个老师为他写了三封介绍信,想托熟人帮着魏巍联系八路军办事处。但是情况却没有想象的那么顺利,连续找到的三个人都怕跟共产党联系惹祸上身,拒绝了魏巍的请求。 魏巍口述 “我听说延安有个抗大,招进步学生,不知道该咋去。就想着先到西安,那里有八路军办事处。摸到西安后,我就找到了七贤庄,八路军办事处那儿有个小传达室,上面开着门洞,里面有个人向我要介绍信,我没有。他就说抗大的招生已经结束。我很失望,刚想走时看到门洞旁边贴了一个告示,是八路军115师军中干部学校的招生广告。我就问那个人,这个学校是什么样的。那个人说性质跟抗大一样,在潼关。所以我决定先去那里。到那儿一看,学校搬家了,搬到临汾了。我身上的钱快花光了,连车都不敢坐,背着行李又去了临汾。”

旁白 经过一番波折,魏巍找到了115师军中干部学校,并被录取。在学校待了一个多月,敌人打了过来,学校奉命往延安转移,魏巍跟着部队到了梦寐以求的延安。解放大西北的时候,魏巍已经当了骑兵团的政委。1950年,在政委任上的魏巍接到了调他去总政治部的命令。他从西北去北京上任途中,回到郑州的家里停留了一下。 魏巍口述 “家里还是很穷,父母都不在了,只有二哥二嫂他们。” 魏巍的神情长久地黯然。

旁白 魏巍到北京不久,抗美援朝战争爆发,魏巍在几年间先后三次奔赴朝鲜,写下了脍炙人口的《谁是最可爱的人》《依依惜别的深情》等文章。 魏巍口述 “1953年,9月吧,全国文艺界的代表来北京,在怀仁堂听周总理作报告,周总理突然提到我写的《谁是最可爱的人》,他朝台下问,请问哪位是魏巍同志,站起来让我认识认识这位朋友。我很意外,赶紧站起来。总理笑着说这篇文章写得好,鼓舞了前方将士,还感动了千百万的读者。” 一个经历过战火洗礼的老人,正渐渐被喧嚣遮挡 这些往事,至今清晰地留存在魏巍的记忆里,当他回忆起之前的情形,脸上始终充盈着幸福恬淡的神情。但是他明显地老了,在讲述这些故事的时候,总是会停顿一会儿,像是在喘气,又像是在整理自己的思路。 病房门口不时传出医护人员和陪护人员交谈的声音。我突然想起去探望老人之前问到的几个80后的年轻人,他们第一个反应竟然是:魏巍是谁?这情形很让我难过,一个经历过战火和风雨洗礼的老人,正在渐渐被繁华喧嚣的世界遮挡起来。 告别时,魏老坚持送我到门口,走出很远我转身去看,老人还一手扶着门框,长久地望着我这位来自他故乡的年轻人。 |