|

|

|

|

|

||

|

||||||||||||

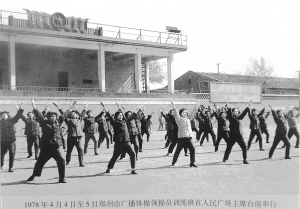

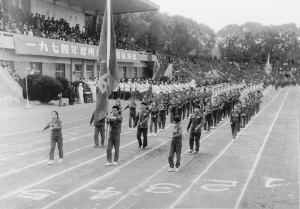

(三)老广场情结 晚报记者 苏瑜 实习生 任中敏/文图 回忆老广场 那真是个最具人气、最吸引人眼球的地方 虽然随着体育设施的不断丰富,人民广场已经成了名副其实的人民体育场,但老郑州人还是对老广场情有独钟,习惯地称其为“广场”,并且一直沿袭至今。 “30多年前,我家就住在紧靠广场边的一个大院落里,据说这个花园一样的院落是原国民党上将张钫先生的公馆,解放后郑州市妇联曾在此办公。因为广场里面地方大,可以无拘无束地疯玩,所以我的童年时光大部分是在广场度过的。”郑州市民鲁瑶刚回忆起童年时的快乐时光,感慨不已。“老广场承载了我的许多童趣,是我的童年乐园。春天放风筝,夏天挥着扫把扑蜻蜓、蝴蝶,秋天和一帮顽童玩游戏,骑着破车子在黑炉渣跑道上追逐。冬天雪后广场一片白茫茫,正是滚雪球、堆雪人、打雪仗的好地方。最难忘的是盛夏酷暑难耐的夜晚,广场里到处是附近来露宿纳凉的居民,一堆堆、一片片或谈天说地,或酣然入眠,构成一幅淡然淳朴的民俗画面。” 过去郑州市内的广场稀缺,老广场就以其得天独厚的位置和众人皆知的名气博得人们青睐,这里每年都频繁举行各类大会和各种活动,动辄就是上万人参加,声势浩大,人头攒动,喊声震天,煞是热闹。“老广场是个最具人气、最吸引人眼球、最喧闹的地方,因为常开庆祝大会,这里成为郑州市区过去唯一一处在节庆时燃放焰火的场所,人山人海,彩旗飘扬,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,这是常见的场景。”鲁瑶刚介绍说,还有阵势威严的公判会,一字排开的军警车辆,荷枪实弹的公安武警,高音喇叭里激昂的口号,五花大绑、背插亡命牌的死刑犯和胸前挂牌陪着游街的罪犯以及争相追逐围观看热闹的市民,这都是老郑州人印象和感触很深的。 “由于人多,‘方便’之事成了麻烦,后来在广场的东西两边各修建了长长的、似一列水泥火车样的露天男女厕所,水泥砌的蹲位有数百个之多,以备万人大会时应急之用。” 1985年开始到1991年,为迎接第一届全国青少年运动会和第一届郑州国际少林武术节,老广场进行了大规模整修改造,原主席台位置建成市体育馆,面向人民路,两条旱桥与人民路相连,造型别致,可以进行篮球、排球、5人小足球、乒乓球、羽毛球、手球、体操、艺术体操、举重、摔跤、柔道、武术、击剑等多项体育比赛和文艺演出。这个可容纳3000多人的体育馆取代了风光一时的风雨球场。 老广场有了翻天覆地的变化,风雨球场被拆除后建成了武术馆(训练馆),400米跑道换成了彩色塑胶,足球场也植上了碧绿的草皮,而且修建了观众看台。如今,每天早上都有大批市民在这里晨练,鸣奏着绿城和谐欢乐的晨曲。老广场经历了半个多世纪的风雨沧桑,在过去的岁月里出尽了风头,见证着郑州体育事业的发展进程。 概括老广场 “群众演、群众看、想坐坐、想站站” 随着足球场和排球场的开辟,郑州市体育场的球赛逐渐多了起来,每星期都有。郑州市各厂矿、企业、机关也纷纷建起了球队,不到星期天都前来报名让编排参加比赛。当时著名的篮球队有群力、鸽队、星队、省邮电、黄委会、郑铁、省纺机等。排球队有炮校、郑铁等。每到星期天,从早到晚都安排有各类球赛,群众以及小商贩一大早就像赶庙会一样拥向广场,还有的干脆跑到西城墙上等着观看。 “印象最深的就是那时看比赛都不要钱。”家住工人新村的市民老田介绍说,“听说,有一次省委书记张玺亲临广场参观并接见了杨福乾,他拉着杨的手说,杨组织的体育活动真好,群众演、群众看、想坐坐、想站站、院子大、空气好、不花钱。领导就是领导,这个顺口溜真是概括了当时体育活动的特色。也说明这种形式确实受到了群众的欢迎。” 体育活动从上到下都非常重视和喜欢。当时的市政府秘书长张北辰,后任副市长兼市体委主任,不仅经常利用星期天到广场上观看比赛,还亲自上场参加市政府的星队比赛,有时还带领全家大小到市政府楼上打乒乓球,有力地促进了全市体育活动的开展。 那个年代,郑州市比较活跃的比赛场地,除了郑州市体育场,还有河南省体育场、火车头体育场以及省工人文化宫、郑州铁路局体育活动中心。还有单位、学校也纷纷修建体育场所。郑州的大专院校都有足球场、篮球场、排球场和400米半圆式运动场,虽然跑道都是炉渣面层,但却凝聚了那代人的欢乐与激情。1986年,郑州幼儿师范学校建成篮球房,是郑州中专学校第一家。1987年12月,郑州工学院风雨球场建成,可容纳800名观众,是河南省大专院校第一家。体育场地的增多和普及,为全民运动奠定了基础。 |