|

|||||||||

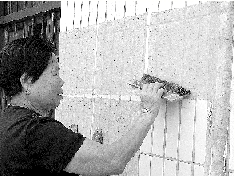

会这门手艺的黄保灵说,传到他这一辈已沿袭了200年 他想在景点内现场表演,保住这项技术 中国四大发明之一的手工造纸术,随着大工业的蓬勃发展,目前我省仅剩一家手工造纸作坊,因为劳动强度及成本的原因,就是这一家企业也只是保留了一部分手工工艺。有关专家呼吁,应尽快采取保护措施,别让这项传承几千年的古老技艺失传。 晚报记者 熊堰秋 文/图 水坑里“捞纸”,古老“算盘”计数 昨天上午,记者来到新密市大隗镇大路沟村黄保灵的家中时,他正站在齐腰深的“脚坑”里,用一竹制的器物在面前的一个大水坑里捞着什么,只见他手腕一伸再一抖,竹制器物上面便均匀地粘附一层米色的纸浆,稍微控一下水,把器物往右侧一扣,很快,三小张湿漉漉的麻纸就成形了。 “我现在干的活,在手工造纸的工序里叫抄纸,也叫捞纸。”黄保灵边忙边向记者介绍说,他面前的水坑,叫“陷坑”,用于盛放清水和纸浆。脚坑一般是在陷坑周围挖就,主要是捞纸时用,省得师傅们为弯腰所累,多为长方形。陷坑的底部有一层竹子密密地排列着,下面压的是纸浆。如果陷坑上面的纸浆捞稀了,就用一根木杆捣下面的竹子,纸浆就会从底下冒出来,搅匀之后就可以继续捞“纸”。 捞出来的纸一张一张地摞在一起,每往上面摞一次纸,黄保灵的手指都会在面前的水泥地面上挪动一下扣子,黄保灵说,那是他的“算盘”。记者仔细一看,只见水泥地上划着方框,扣子一会儿被他推到上方,一会又被推到下面,看不懂那是啥意思。黄保灵解释说:“这也是一个计数器,像算盘一样逢十进位,扣子就相当于算盘珠子。这些湿纸摞在一起,不好查数,用这种方法可以记住纸张的数量,现在,纸的数量已有270多张了。” “捞纸其实全凭经验和手感,一张纸的厚薄和均匀,全看捞纸人的技术,如果把竹制的器物伸到水里过深,上面粘附的纸浆太多,纸张就过厚,入水太浅纸张就会太薄。如果捞纸时粘附的纸浆不均匀,则同一张纸又会厚薄不均。”黄保灵说,捞出湿纸后,下一步工序就是压纸了。 大石头压水,湿纸贴在墙上风干 黄保灵指着陷坑边堆放的几块大石块说,湿纸堆到半尺多厚时,他就会用一块木板压在上面,再往木板上面压几块石头,这个工序就是为湿纸去水,时间约一两个小时。 在距黄保灵家100米的一户农户家,记者见到了七十高龄的吕爱荣。一上二楼,就见贴着瓷砖的墙上,到处都糊着一排排麻纸。吕奶奶说,那是刚刚贴上去的,如果太阳好,下午就可以揭下来,就是成品纸。 吕奶奶把一摞压干的纸竖放在面前的架子上,拿起一只杯子,沿着纸的上面往下慢慢浇水,这个过程就是“饮水”。经水浸润后,被紧压在一起的纸可以一张一张的揭起,吕奶奶一只手揭起一张湿纸按在墙上,另一只手拿着刷子轻轻一扫,一张纸就牢牢贴在了墙上。 “大机械造纸的厂子里,这道工序也不用手工做了,它那里有烘筒,压制的纸张经过烘筒后,出来后就是干的。”黄保灵说。 在另一个房间里,记者见到了一摞一摞的成品纸,纸呈正方形,用于写字的一面手感光滑。 据黄保灵讲,与机制纸相比,手工造纸具有柔软、吸水性强、耐拉力强等特点。手工造纸的种类很多,根据纸浆原料不同,所造纸张的性能、用途也会有所不同。解放前,大隗镇手工造纸还曾用于中央日报的印刷。目前,手工造纸除了用于书法绘画,还可用于炮捻、中药包装纸、包装箱用纸,以及印刷品用纸。以前多用于糊窗户、糊顶篷,因为风不易吹烂。一些部队和厂矿还用柔软和吸水性强的手工纸代替白棉布,擦拭枪炮和机械。现在,用于绘画和书法的宣纸就是这么造出来的,只是造宣纸的纸浆,要比造麻纸的浆好。目前,他的麻纸全部销往外地,都是专门订购的。 传承千年的手工造纸技艺处境尴尬 在采访的空隙,几个村民前来看热闹,他们说,这就是当年蔡伦发明的造纸术,现在随着大工业的发展,快要失传了。 接着村民的话头,黄保灵感慨地说,20年前,村里像他这样的手工造纸作坊大约有六七十家,目前,大隗镇造纸厂有100多家,全部实现了机械化,只有他一家还在沿袭着传承千年的手工造纸技艺。 “我从早上6点开始,一直忙到下午6点,中间除去吃饭上厕所,一天只能捞700张纸,一天才能挣四五十块钱。”黄保灵谈起手工造纸的窘境,笑得很勉强。“我今年46岁,年纪比我大的,可能还会这项手艺,可他们大多干不动了。年纪比我小的,也没人学没人会了。”黄保灵说,为了养家糊口,他家虽保留着手工造纸的全套器具,但前造纸浆的工序,由于劳动量太大,他已经省略了,所用纸浆,都是大机械生产出来的。“我的父亲已77岁了,我的父亲的爷爷在清朝中期到大隗镇纸坊村侯氏作坊学习手工造纸技艺,现在已沿袭了五代,将近200年的历史。” 为了保护这项技艺不致失传,他一面坚守着后面的几道手工造纸工序,一边也在为自己想着“出路”。“最好的办法是政府出面,让这项技术保住。要是我个人想法,最好是在旅游景点内,作为一个参观项目对游人开放,一是为了让人们了解中国四大发明之一的造纸术,二是传承人能够混点钱养家糊口。手工造纸投入不大,如果全套器具配齐,二三十万元足够。” 专家呼吁 抢救濒临失传的手工造纸技艺 手工造纸面临失传的困窘,也引起了一些专家学者的担忧。在新密市文化馆馆长李宗寅先生的奔波下,黄家沿袭五代的手工造纸已被确定为新密市非物质文化遗产,目前正全力申请成为郑州市非物质文化遗产。 李宗寅说,手工造纸约有几十道工序,原料以桑树、枸树皮和稻草为主。这些树皮切成同样的长度,捆好后埋在水里泡制一周,等皮上的杂质和表皮泡透,再和上石灰,放在大铁锅上,用泥巴把铁锅四周糊严不能漏气。蒸煮三四天后,凉锅后洗去石灰,晒干后和上碱,重新装入大铁锅再进行第二次蒸煮,时间约一周。灭火以后,再把这些原料放在河里,进行踩、淘、洗,使之不留任何杂质,然后再用石锥捣成泥状,放在器物中用脚踩踏。稻草制成纸浆的过程也与上相同。然后再将两种原料按一定的比例和程序,分两次放入半截缸中,用双脚踩成“浆糊”,这就是纸浆。纸浆兑于陷坑的清水中,然后再经过捞纸等一系列工序,就是成品手工纸了。 李宗寅解释说,大隗镇是全国有名的“造纸第一镇”,该镇的手工造纸起源于东汉蔡伦发明的造纸术,手工作坊均以蔡伦为祖师,大隗镇还敬祀有“蔡仙庙”,东汉初年刘秀的大司徒侯跋从蔡伦处学得此技艺,又将此技艺传给大隗镇的侯姓后人。 大隗镇手工造纸已有1000多年历史,手工制作的白麻纸纸质绵韧,手感软滑,纸面平整,不洇墨,吸水好,润墨力强,是书写的上乘佳品。由于现代工业的发展,水源以及造纸原料的影响,以及老一代手工造纸师傅的不断谢世,现在全省手工造纸只有黄保灵一家作坊了。大隗镇的手工造纸技艺已经到了濒临消亡的境地,亟待抢救。 线索提供 高女士 |

| 下一篇4 |