|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||||

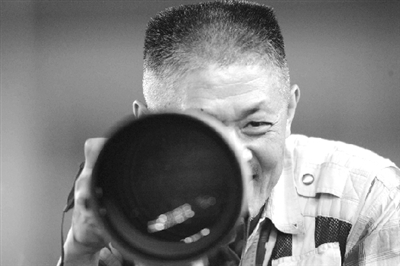

上接C02版 新鲜——一位摄影记者28年的酸甜苦辣 杨光是《郑州日报》摄影部主任。记者这个行业总是让他行色匆匆,虽说他从事新闻摄影工作已经有20多年了,但正是因为新闻这个行业的特殊性,让他每天都能发现新鲜,都能拍出不同的图片。 第一次接触摄影是10岁的时候,那是1966年,父母因为“文革”期间被迫害,年幼的他在伙伴中受到了排挤,学戏剧的父亲为了不让他感到寂寞,便给杨光找了一个业余爱好,那就是“去学拍照片吧”。 杨光依然清楚地记得第一台相机的名字——禄莱牌照相机,没有老师就自学,没有书本就琢磨,最初的相机是他给自己和家人拍照留念的工具,这是每个有相机的家庭所必备的内容。后来,一个表哥的举动却推翻了杨光胶片中的固定内容,他开始发现风景和建筑的美,要知道,这在当时看来可是一件奢侈浪费的事情,“当然,这样的照片还是不敢拍很多。” 1980年,一次偶然的机会,《郑州晚报》对外招人,“没想到,很幸运地我考上了,但刚开始从事的是文字工作,不到一年,报社缺少摄影记者,我便向领导毛遂自荐了,谁知道这一试就是28年。” 28年,是很漫长的一段岁月,杨光说,他很庆幸找到了一个喜欢的工作,“这么多年来,新闻行业的独特性让我始终保持着工作的热情,我每天都可以接触到不同的人和事,用图像把他们保存起来,碰上得意之作,我可能会挂在墙上每天去欣赏,那种成就感使得我对摄影的喜爱有增无减,已经到了离不开的地步。” 得意之作—— 《千里雨夜捉人贩》的前前后后 说到得意之作,杨老师谈到了自己的作品《千里雨夜捉人贩》。一听到照片的名字,就可以想象到这个摄影背后的危险和刺激。那是1991年2月份左右,市公安局一位熟人告诉他,局里捉到了一个专门往外地拐卖人口的人贩子,这个人贩子经常向山东贩卖人口,前段时间一个少女就不幸地成为“羔羊”。 为解救这名姑娘,局里决定前往山东,一听有这样的事情,“对一个记者来说,这是太兴奋的一件事,我当时就决定随队前往。我们开车进入被拐少女落难的村庄,抓捕当地人贩子接头人时真是太惊险了。因为怕引起不必要的麻烦,同队的民警决定半夜行动,不承想,嫌疑犯妻子的一声‘抓人啦’,把全村青壮老少都给惊动了。当时我们在前面拉着犯罪嫌疑人,后面的人拿着棍棒就开始追赶上来,眼看着他们即将逼近我们的时候,我手中的照相机‘啪啪’一闪,倒成了武器震住了后面打头的几个人,趁乱我们又往前赶了些路,再追,再闪,好不容易看到了我们的车子,这时候我提在嗓子眼的一颗心才总算归位了,这么说来,这相机还真有点‘救命恩人’的意味。” “后来,根据嫌疑人的交代,我们找到了被拐少女所在的家中,几个月的压抑和管制,让这名少女在见到民警的时候已经是神情恍惚,当时,她只知道是救兵来了,知道自己被解救了,而我则作为见证者留下了这一系列宝贵的照片。” 照片中少女的压抑和恍惚,我们一目了然,从她的神情可以感受出她那几个月所遭受的种种不幸,这样的照片让读者产生了共鸣。可是很多图片有人喜爱有人困惑,究竟怎么样才算一个好的作品呢?“我认为艺术没有一个评定的标准,1000个人有1000种不同的看法和欣赏角度,在我的心里,什么叫好?老百姓能产生共鸣的就叫好,老百姓喜欢看的就是好。” 因为职业的缘故,杨光总是在不停地奔波,他用自己的相机记录着不同的人生,一个普通的场景在这位老新闻人的眼中有可能就是一件极有价值的作品,“生活中不缺少新闻,而是缺少发现新闻的眼睛”,他说要用自己的镜头来记录,记录社会的历程,记录普通人的人生,因为“现在的新闻就是明天的历史”。本文未完,请继续阅读C06版 |

| 下一篇4 |