|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||||

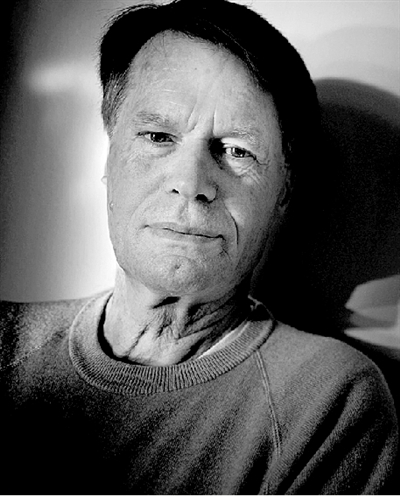

瑞典文学院9日宣布,法国著名作家让-马里·居斯塔夫·勒·克莱齐奥获得2008年度诺贝尔文学奖。克莱齐奥是当今法国文坛最知名作家之一,法国文学评论杂志《读书》的读者于1994年将他评为在世最伟大法语作家。克莱齐奥经历丰富,足迹遍布世界,他的作品也体现出浓郁异域风情,但正如瑞典文学院的公报所说,他在关注“主流文明之外的人类”的同时,还刻画了人性中为文明隐匿的暗流汹涌。 异域行者“邂逅”诺贝尔文学奖 足迹遍异域 克莱齐奥在法国出生、用法语写作。不过他写的不光是法国。在他笔下,有非洲、美洲,有陆地、海洋,甚至还有不知名之处和莫须有之国。瑞典文学院在公报中形容他的作品为“新的旅程、诗意的冒险和感官的狂喜”,称赞作者探索了“主流文明之外的人类和为文明隐匿的人性”。作为今年诺贝尔文学奖唯一的获奖者,克莱齐奥将独享1000万瑞典克朗(约合140万美元)奖金。 在世界各地常年游历为克莱齐奥的作品提供了浓郁异域风情。他1940年生于法国尼斯,他的家庭与原法国殖民地毛里求斯关系很深。由于他英国出生的父亲在尼日利亚担任英军医生,他和母亲追随前往非洲。正是在前往尼日利亚的旅程中,他开始了文学创作。克莱齐奥还在曼谷、墨西哥城、波士顿、美国得克萨斯州的奥斯汀和新墨西哥州的阿尔布凯克等地执教。克莱齐奥中年之后痴迷于墨西哥土著文明,并于1983年依靠一篇关于墨西哥印第安文明历史的论文获得博士学位。克莱齐奥常年居住在尼斯、阿尔布凯克和毛里求斯三地。 “邂逅”诺贝尔 瑞典文学院常务秘书霍勒斯·恩达尔评论说,克莱齐奥“作为作家,经历了多次转变,在写作中描绘了西方以外的多种文明与生活方式”。23岁大学毕业那年,克莱齐奥的小说处女作《诉讼笔录》出版,引发关注。这一作品也获得了在法国重要性仅次于龚古尔奖的勒纳多奖。克莱齐奥此后一发不可收拾,写出了《金鱼》《流浪的星星》《少年心事》和《战争》等20多部小说与文集。文学院公报专门提到了他获得法兰西学院波勒·莫朗奖的小说《沙漠》,称赞这一小说“用北非沙漠一个失落文明的壮美影像,与不受欢迎的移民眼中的欧洲形成强烈反差”。在写够了异域之后,克莱齐奥中年之后的作品更多转而探索童真世界,以及他自己的家庭历史。恩达尔说,克莱齐奥得奖,归根到底因为他“是个伟大的作家和叙述者”。对于获奖,克莱齐奥对瑞典电台说,“这份荣誉让我深受感动”。新华社发 [质疑文学奖] 诺贝尔文学奖欧洲味太浓? 在克莱齐奥获奖之前,他的名字就多次为各大媒体在获奖者猜测中提起。美国媒体说,自从1993年美国黑人女作家托尼·莫里森获奖之后,就没有美国作家得过诺贝尔文学奖。克莱齐奥获奖之后,美联社评论说,1994年日本作家大江健三郎获奖之后,诺贝尔文学奖就变得具有浓厚的欧洲味。 美联社的评论有一定道理,在1994年之后,共有9名欧洲作家获得诺贝尔文学奖,其中包括去年获奖的英国女作家多丽丝·莱辛。其他4名获奖者也与欧洲关系深厚。对此,瑞典文学院常务秘书恩达尔说,他认为克莱齐奥获奖不代表今年的诺贝尔文学奖欧洲味太浓。恩达尔说:“克莱齐奥完全是个世界公民。他每年都在新墨西哥州住一段时间……如果完全从文化角度来看,他的法国味也没那么浓。”在上月30日的一次访谈中,恩达尔评论美国文学太过“孤立”,甚至到了“无知”的程度,引起美国文坛震动,美国媒体也据此认为美国作家本次获诺贝尔文学奖基本无望。 新华社发 [关注中国文学] 克莱齐奥曾三次来过中国 特别喜欢老舍 克莱齐奥曾经3次来过中国。他说自己一直保留了学习中国文化和中国文学的兴趣,“对我来说,它代表了东方思想的摇篮。阅读中国的古典文学,鉴赏中国的京戏和国画对我产生了很深远的影响。我尤其喜欢中国现代小说,比如鲁迅和巴金的小说,特别是北京小说家老舍的小说。我发现老舍的小说中的深度、激情和幽默都是世界性的,超越国界的”。 [相关链接] 四类人具备提名诺贝尔文学奖候选人资格 一、瑞典文学院院士和各国相当于文学院士资格的人士。 二、高等院校文学教授和语言学教授。 三、诺贝尔文学奖得主。 四、代表其文学创作水准的作家性质的社会团体主席(比如“中国作协主席”)。 除了具备以上资格,在提名时,提名人还必须递交正式提名信,并附上候选人的相关资料(如原著或译本)。显然,作为民间组织的“国际诗歌翻译研究中心”,不具备提名诺贝尔文学奖的资格。 近年诺贝尔文学奖得主 2007年 英国女作家多丽丝·莱辛(Doris Lessing) 2006年 土耳其作家奥罕·帕慕克(Orhan Pamuk) 2005年 英国剧作家哈罗·品特(Harold Pinter) 2004年 奥地利女作家兼诗人艾尔芙蕾德·耶利内克(Elfriede Jelinek) 2003年 南非作家约翰·马克斯维尔·库切(J.M. Coetzee) 2002年 匈牙利作家伊姆雷·凯尔泰斯(Imre Kertész) 2001年 英国作家维·苏·奈保尔(V.S. Naipaul) 2000年 法国华人作家高行健(Gao Xingjian) 本报综合报道 |

| 下一篇4 |