|

|

|

|

|

||

|

||||||||||||

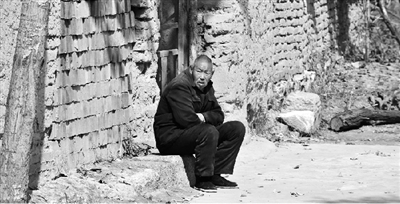

郭须则烈士家住山西省壶关县晋庄乡固店村,兄弟四人,排行老二。解放前,家里生活困难,兄弟四人只好四处讨生活,其中郭须则和大哥都参了军,参加了解放战争。 晚报首席记者 张锡磊 晚报记者 刘涛/文 晚报记者 白韬/图 烈士姓名:郭须则 性别:男 出生时间:1924年 出生地:山西省壶关县晋庄乡固店村 所在部队:15军44师132团1连战士 战斗牺牲地:郑州老鸦陈 牺牲时间:1948年 现在家人情况:两个弟弟及弟媳、大嫂、侄子侄女 讲述人:烈士的大嫂杨碧青、烈士的三弟媳马爱翠 一个村庄两人郑州牺牲,其中一人已无迹可寻 10月7日,我们在壶关县民政局查找资料时,发现在晋庄乡固店村有两位烈士,一名叫郭须则,另外一名叫张灵则,所以当天就决定,第二天一大早就直接去固店村探访。 民政局提供的资料显示,张灵则出生于1929年,是15军132团3连战士,1947年2月参军,1951年在郑州大分村因公牺牲。从资料看,张灵则虽然不是解放郑州时牺牲的,但牺牲地点是在郑州。根据我们原来采访的情况来看,资料有时也不太准确,牺牲时间出现误差也是很正常的,所以我们还是准备对张灵则的家人进行探访。 在村支部书记家里获知,晋庄乡固店村以郭姓居民为最多。姓张的村民只有两个家庭。其中有一个当过兵,参加过抗日战争。对于这个消息,我们着实兴奋了一阵子。 但当我们找到这位参加过抗日战争的老军人家时,感觉很多情况都不符合。这位老军人的孙子说,爷爷是从河南林州迁到这里的,参加过抗日战争,在解放战争时,参加过解放太原的战斗,但没有在郑州打过仗,并且后来退伍回到了固店村的家里。 另一位张姓居民是我们在固店村的大街上碰到的,我们问路时恰好问到了他。他说,我今年已经45岁,没有听说家人在解放战争时牺牲。 两家张姓村民被排除后,我们又打听了好一阵子,仍然没有头绪。村民说,原来从固店村还迁到外地两家张姓村民,不知道是不是,另外,在固店村张姓的多为单门独户,后代没有延续下来,也没有什么不可能。 张灵则烈士的老家及后人没有找到,让我们感到有些沮丧。但此后不久,沮丧的感觉就已经消失了,寻找郭须则家人很是顺利。 郭须则三弟一家依然住着祖上的窑洞 固店村位于从壶关到晋庄乡的公路旁,交通也很方便,建筑多是青色的砖瓦房,村庄中间的学校是一栋两层楼房,看样子,村民的生活还不错。 当我们问到郭须则的家时,村民们说,住窑洞的村民已经不多了,郭须则的三弟一家还住着,你到前边再问问,说住窑洞的那家,很容易找到。 在村民的指引下,郭须则三弟富根家很快就到了,远远地我们就看到门口有一位80多岁的老人,坐在门口晒太阳,村民说,那位就是郭须则的三弟富根,但他现在脑子已经迟钝了,耳朵也不好使,估计从他那里也问不出什么东西。 进入院子,郭富根家共有四孔窑洞。郭须则的大嫂杨碧青说,郭须则共有兄弟四人,老大扎根,老二就是郭须则,小名叫须根,老三富根,老四富源。这四孔窑洞是祖上留下来的,已有一二百年的历史。 家庭贫困,兄弟两人先后参军 说起解放前家里的往事,郭须则的三弟媳马爱翠还记得一些。她说,在解放前,她们住的这个院落就是这个样子,郭须根的父亲早早去了世,撇下母亲带着弟兄四人生活。 当时家里生活过得异常艰难,常常是吃了早饭,不知道午饭在哪里。这个家已经无法养活兄弟四人。这时母亲做出一项决定,让老大扎根跟着一位表舅去外地讨生活。老大走时只有十七八岁,家里根本没有什么盘缠,也没有干粮可以带。 马爱翠说:“大哥扎根走的时间是正月十八,村里刚祭过祖,他就把供桌上插香的一碗小米揣到了怀里,当做了盘缠。” 老大扎根到外地什么活都干过,后来在解放战争期间,在陕西宝鸡参了军。陕西解放后,扎根退了伍,又到了四川的南平谋生,认识了妻子杨碧青。 老大扎根走后,家里生活依然艰难,在一次征兵时,母亲又让须根参了军,认为无论如何在部队还能填饱肚子,自此以后,须根就一去不复返,没有了音信。 要不是你们来采访,还不知道郭须则牺牲在哪儿 刘生则今年70岁,祖辈和郭须则的家就是邻居,也有点亲戚关系,小的时候还在郭须则家住过两三年的时间,对郭须则还有点印象。他说郭须则是中等个,脸面比较俊俏。性格上属于那种不爱说话的一类。参军后两三年时间后,村里人都知道郭须则在解放战争时牺牲了,但牺牲在什么地方,村里包括郭须则的家人都不清楚,当时有人说是在淮海战役时牺牲的。由于无法查证,如果不是你们来采访,我们直到现在也不知道郭须则牺牲在什么地方。 郭须则的三弟媳马爱翠说:“改革开放后,家里条件改善了一些,我的婆婆就开始思念起两个儿子来,整天嘀咕,为什么老大和老二还都不回来,每年春节吃团圆饭时,婆婆也总不忘给两个儿子留两个凳子,在桌上多放两双筷子。” 如今,郭须则一家在固店村仍然是大家庭 郭须则的大嫂杨碧青说,如果二弟郭须则活着,应该有84岁了,很可能也是子孙满堂了。从目前来看,这个大家庭规模不小。 杨碧青说:“我们家扎根是老大,到四川后认识了我,很快就结了婚,当时我就十七八的样子,那时扎根二十八九,我们在四川生活了多年,但扎根一直想回到家乡。1977年,我们终于如愿以偿地带着4个儿子一个姑娘,回到了固店,刚开始没有住处,也在祖传的窑洞里住,住了有四五年的光景,就又到别处开了两孔窑。算是正式安顿下来。如今几个孩子都结了婚,并有了自己的孩子。” 郭富根是老三,比郭须则小两岁,他们一家没有离开过祖窑,退休前是壶关县农机厂的工人。他和马爱翠也生有5个子女。但由于在内蒙包头工作的老四富源没有子女,郭富根的第三个儿子从小就过继给了老四富源。其他子女都在外地靠打工生活。而家里的土地耕种要靠今年已经75岁的马爱翠打理。 马爱翠说:“由于老四富源年龄也大了,自从婆婆去世后,就再也没有来过。现在只靠书信偶尔联系一下。” |