|

|

|

|

|

||

|

|||||||||||||||||||||

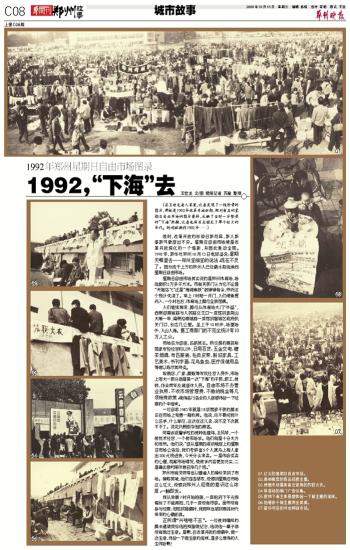

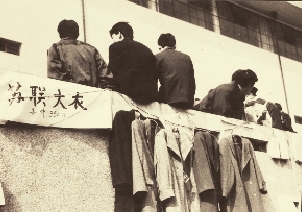

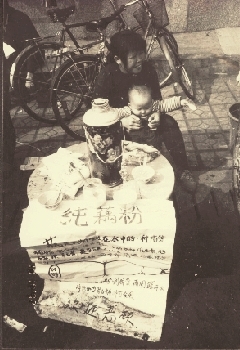

王世龙 文/图 晚报记者 苏瑜 整理 (在王世龙老人家里,记者发现了一组珍贵的图片,那就是1992年改革开放初期,郑州有名的星期日自由市场的图片资料,反映了当时一片繁荣的“下海”热潮,记者也将目光锁定了那个红火的年代。时间回溯到1992年……) 彼时,改革开放的形势日新月异,新人新事新气象层出不穷。星期日自由市场便是改革开放深化的一个缩影,并因此轰动全国。1992年,新华社郑州10月13日电报道说:星期天哪里去——郑州亚细亚的说法,现在不灵了。因为成千上万的郑州人已经潮水般地涌向星期日自由市场。 星期日自由市场其实说的是郑州体育场,场地面积2万多平方米。市有关部门认为它不论是“天高鸟飞”还是“海阔鱼跃”都绰绰有余,然而这个预计失误了。早上7时刚一开门,人们便鱼贯而入,一小时左右,体育场上摊位全部摆满。 人们继续拥来,摊位从体育场大门“外溢”,西侧自商城路与人民路交叉口一直摆到紫荆山大楼一带,南侧沿商城路一直摆到管城区政府机关门口,长达几公里。至上午10时许,场里场外,人山人海。据工商部门的不完全统计有10万人之众。 市场名为自由,名副其实。所交易的商品除国家专控经营的以外,日用百货、五金交电、糖茶烟酒、布匹服装、毛类皮带、新旧家具、工艺美术、书刊字画、花鸟鱼虫、医疗保健用品等难以陈尽其种类。 除商店、厂家、摊贩等传统经营人员外,市场上很大一部分都是第一次“下海”的干部、职工、教师、待业青年及离退休人员。自由市场不办营业执照、不收市场管理费、不缴纳税金等几项特殊政策,使得各行各业的人都想体验一下经商的个中滋味。 一位自称1983年就是18级国家干部的摊主正在市场上兜售一箱秋裤。他说,你不要问我什么名字,什么单位,这次在这儿卖,说不定下次就不干了。说完只顾接待他的顾客。 河南省武警学校的教师张建伟、王风琴,一个教技术经营,一个教市场学。他们倒是十分大方和坦然。他们说:“自从星期四看到晚报上的星期日市场公告后,我们考研室5个人就马上每人拿出200元钱进货,今天分头来卖。一是体验买卖的心理,观察市场情况,使教学内容更加充实;二是确实想利用休息日挣几个钱。” 郑州市有关领导也以普通人的身份来到了市场。身临其境,他们连连感叹,没想到星期日市场这么红火,没想到郑州人经商的意识这么浓厚,一触即发。 我从早晨7时开始拍摄,一直拍到下午光线暗淡了不能再拍,几乎一直没有停歇。虽然没有参与经商,但拍到高潮时,我同样也感到商品时代带来的心潮澎湃。 正所谓“兴啥啥不丑”。一位教师模样的摊主邀请我给他拍照留做纪念,他说他一辈子都没有做过生意。是啊,在改革开放的浪潮中,做一次生意,体验一下做生意的滋味,是多么难得的人生体验啊! 01.红火的星期日自由市场。 02.高举贩卖的商品招揽生意。 03.根据市场需要拿出紧俏的苏联大衣。 04.体育场的南门广告云集。 05.教师下海主要是想体验一下做生意的滋味。 06.抱着孩子做生意两全其美。 07.新华书店的书也畅销市场。 |