|

|

|

|

|

||

|

|||||||||

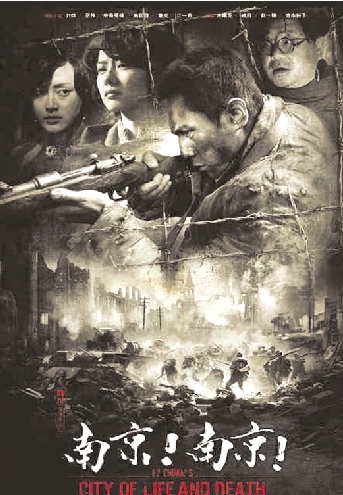

□晚报记者 张改华 实习生 宋少杰 说80后作家 韩寒比较有头脑 其实从当年介入韩寒与白烨的骂战起,采访陆天明提到概率最高的一个问题就是他对于80后作家的态度了。而且今年年初,陆天明的一篇博文《怎能对这样的人文信号置若罔闻?》引发了强烈争论——博文中陆天明把矛头直指郭敬明,认为他剽窃了别人劳动成果还不认错,跟小偷没什么区别。那么,对于80后作家和我们现在的年轻人,老作家陆天明有什么话想说呢? 记者:现在的80后作家已经借助网络这个平台很有规模了,您怎样看待这个群体?平常看他们的书吗? 陆:很少看80后的书,这里面没有任何成见啊(笑)。主要是没时间。我觉得他们是很有希望的一个群体,很自我,有才华,比我们都聪明。我们这些人都一根筋,他们都比较有灵性(笑)。 其实,80后年纪最大的也都快三张(30岁)了,接近而立之年,随着这个群体对中国的感受越来越深切和广博,他们的作品也一定会慢慢厚实起来。但有一点,希望80后作家放宽视野,主动承担起国家和民族的责任。作品商业化是需要的,个人化也是需要的,但如果你的作品只表现20郎当岁的喜怒哀乐,那你就不自觉地把自己边缘化了,因为中国不只有20多岁的人,你要学会去关注整个13亿人的喜怒哀乐。你要做“中国作家”,而不只是做一个“80后作家”。 实际上,现在80后已经有了社会担当的一面了,比如奥运会的志愿者,他们已经勇敢地挑起了担子。你看,韩寒都去办杂志了嘛(大笑)。 记者:对,您说过,80后作家您看好韩寒。 陆:我觉得韩寒比较有头脑。当然,这并不说明我同意他的全部观点。 记者:郭敬明好像也有自己的公司。 陆:咱们今天不谈郭敬明(笑)。文学不是像青蛙一样比谁叫得响亮,叫完了,扑通一下,跳水里不见了。而是要看能否禁得住时间的考验,看10年20年后是否还活跃在这个舞台上,对整个民族、对社会大部分人都在发挥作用。 说网络文学 作家身上不能全是商业味 网络文学似乎有“百花齐放”的态势,玄幻、言情、穿越、说史、盗墓等题材在各个原创文学网站上点击率都相当高。听听老作家陆天明对待网络文学有何见解和建议。 记者:您对于网络文学有什么看法?有些卖得很好的网络文学作品,能否做到沙里淘金,成为经典? 陆:网络文学我很看好,虽然现在比较浅薄,但它毕竟也是一个阵地、一个平台,给了更多人施展的空间。但不要一味地看重点击率,为了点击率而去写,这就不好了。 记者:您还是很懂行的,网上有些书确实为了提高点击率而一拖再拖,明显到了要结束的时候,却不写结局。 陆:那当然啊,你看我也有博客,点击率高了我也高兴啊,但不能完全被这个牵着鼻子走。作家身上不能全是商业味啊。 记者:对于年轻的读者,在个人修养以及必备的品德上,您能提一些建议吗? 陆:俗话说“种瓜得瓜,种豆得豆”。年青一代都在争取自由民主,但一定要懂得,民主自由的要义之一,是要尊重和爱护他人的自由民主权利。尤其在缺乏监管的网络上,匿名污辱伤害别人,只能增加仇恨、污染社会,并不能解决问题。不尊重别人,你也得不到别人的尊重,这是一个恶性循环。不要忘记,你在别人眼里,也是一个“别人”。 陆天明简介 生于昆明,长于上海。上世纪80年代初调中央电视台中国电视剧制作中心文学部任专职编剧至今。主要作品有:中篇小说集《啊,野麻花》;电影《走出地平线》;长篇小说《桑那高地的太阳》《泥日》《苍天在上》《大雪无痕》《省委书记》《黑雀群》《高纬度战栗》《命运》等。同时还创作了同名电视剧《苍天在上》《大雪无痕》《省委书记》《高纬度战栗》《命运》等。 陆天明还有一个身份:导演陆川的父亲。前几年,陆川凭借《寻枪》、《可可西里》大获好评,四年磨一剑的《南京!南京!》4月22日在全国公映以后,截至5月6日,全国累积票房已达到1.5亿元。目前还在热映当中。 似乎任何一部热映的电影,都逃不了“被夸”和“被批”两种相对的态度。关于影片的争议,陆天明也都给出了自己的解释。但他一直强调,这些解释只代表他自己,并不代表陆川。 说《南京!南京!》 强调是部商业片,也是无奈之举 说起儿子陆川,陆天明很是骄傲,也满是关切,他觉得儿子在成长,在蜕变。 记者:谈谈《南京!南京!》这部电影和您儿子陆川吧。这部电影拍摄了4年。您觉得这4年,陆川最大的变化是什么? 陆:(笑)我其实一直强调,作为父亲,这个话题不应该由我来说。 作品可以不完美,但是不能没有创新。这一点,我很欣赏陆川,他站在全人类的角度去看待这场战争,他在思考,在探索,敢于冲破中国电影既有的模式,按照自己的想法拍。你说《南京!南京!》很完美、一点瑕疵没有吗?不,它还有需要改进的地方。比如,唐先生最后被枪毙这个情节就缺乏铺垫,有一点突兀。但是整部作品,的确提供了一种新的思维和艺术冲击力。这正是我们需要的。 记者:陆川自己将这部纪实题材的电影定位为商业片是否有些不妥? 陆:在这点上我很理解他,我出版小说《黑雀群》时,我跟出版社说,这是一本纯文学小说,但出版社的人态度相当强硬,说,“陆老师,你千万别出去说你这是纯文学,要不然就卖不动了!” 还有我的《命运》,出版社非要打出什么“2009年最轰动的官场小说”等噱头,我差点为这跟出版社翻脸,说你们要再这样我这书就不在你们这里出了(大笑)。市场经济啊,唉! 我觉得,陆川强调《南京!南京!》是商业片,可能也是一种策略,也是无奈之举啊。没有哪个导演愿意把自己当成商人,心甘情愿地把自己说成是商业片导演,但如果他说这是一部纯艺术片,还会有多少人去看?他也要对得起投资商啊。这就是中国的现实嘛。 角川自杀,旨在表现日本军国主义的可怕 记者:《南京!南京!》放映后,很多人都表示被这部电影所打动,看完之后心情极度压抑以及极度愤怒,受到了很大震撼。但也有一些不同的声音:陆川说过,这部电影的主旨是“抵抗”,但有一部分人认为,电影并没有传递出抵抗的思想。您怎么看? 陆:其实很多历史学家都说,南京没有抵抗。在《辛德勒的名单》中,两个小时的电影里犹太人没有一丝抵抗,甚至都没有抬起头来去瞪法西斯一眼,偶尔有自我辩护的也遭到法西斯的屠杀,这是斯皮尔伯格的表现。 而在《南京!南京!》里,起码有个陆剑雄啊,他是带领一批人狠狠地打了一仗的,怎么能说没有传递“抵抗”的思想?你看,唐先生最后对日本人说,“我老婆又怀孕了”,他在告诉日本人“我们有了后代”,中国人是杀不尽的!这不是觉悟了的软弱者的抵抗吗?姜老师冲上去和日本军人厮打,救下被强奸的妇女,不是抵抗吗?但真正从历史事实上来说,南京当时的确不是一个抵抗的典范。应该说,陆川在这里刻意加进了抵抗的元素,用心可谓良苦。 记者:也有一部分人对于后半部分影片以日本军人角川的视角来展现颇为不理解。角川这个人物有历史原型吗? 陆:应该这么说,像角川这样的日本军人在历史上是有的。他们受不了这种对人性的摧残,精神上的摧残,患上了忧郁症,最后选择自杀。日本国内当时有一些反战分子被军阀杀掉,这都是历史事实。但必须看到,陆川在影片中用很大篇幅表现了日本军国主义的残暴。这是他的主线,是不容否认的。 记者:对于角川这个人物的争议,还有一点就是他最后的自杀。有人说,自杀是他无法忍受战争而进行的自我解脱;也有人说,这是影片想表达日本人的自我救赎。您怎么认为呢? 陆:这正表现了军国主义的可怕。在那个年代,日本军人自己都无法忍受他们的暴行,难道不可怕吗? 对拉贝这一人物的处理,陆川还是很成功的 记者:电影结束时,日本人打鼓祭祀的场景用时较长,也引起了很多争议。对这个场景我们应该怎么理解?是警惕他们现在的文化掠夺吗? 陆:我认为不是文化掠夺的问题,这是军国主义狂妄与嚣张的一种深层次表现。发生了这场可怕残忍的战争,他们竟然还在狂舞!让人不寒而栗。 记者:我看到有网友这么说“本片中,拉贝这样一个真实的历史人物,被虚构的唐先生和姜老师衬托得像个‘花瓶’”,对于这个问题,您是怎么想的? 陆:角度不同而已。但陆川还是恰如其分地表现了拉贝的作用,比如最后很多人都舍不得拉贝走,包括唐先生都在说,“拉贝先生,你走了我们怎么办?”这都表现了拉贝对难民的帮助和保护。但我们是中国人在拍这件事,既要表现外国友人对中国人的保护,又得表现中国人的力量。在南京城,最后能救中国人的毕竟还是我们中国人自己嘛。我觉得在拉贝这个问题上,陆川处理得还是比较好的! 记者:也有观众反映说,这部电影被剪辑得太过了,以至于看起来不是那么流畅。这部电影经过了很多次剪辑,最初是6个小时,陆川说剪到3个小时的时候就开始心疼了,其实最后电影院放映的只有140分钟左右。未删节的版本观众有可能看到吗?被剪辑掉的大概是什么内容? 陆:(笑)这个你要问陆川了。从常理来说,影片的素材片远远多于完成片是正常现象。 记者:对于以上的争论,陆川本人知道吗?他跟您谈过这个问题吗? 陆:他知道,他也在密切关注这些。但这部影片得到了大多数的观众,尤其是一些青年知识分子的认可和支持,这是不争的事实。他也说,是观众救了《南京!南京!》。 记者:如果要您为《南京!南京!》写几句推广语,推荐现在还没看这部电影的读者去看,您会说什么? 陆:(笑)为了支持中国的年轻导演,支持中国的电影事业,请大家都到电影院去看《南京!南京!》。 记者:您最近表示过,要和陆川合作一部电影,能透露一下具体是什么题材吗?现在进行到什么地步了? 陆:是历史题材,目前正在做剧本。 |