|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||

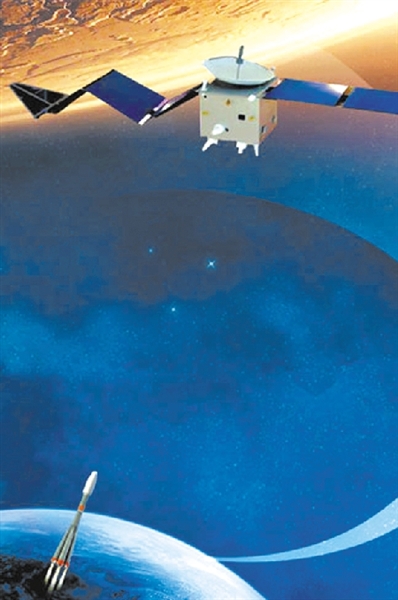

我国仅花23个月就完成了一般5年才能完成的研制任务,如果发射成功,“萤火一号”将在火星首次发回来自中国的问候。“火星在古代被称为‘荧惑’,中国第一颗火星探测器取其谐音,所以命名为‘萤火一号’。”中俄联合火星探测副总设计师、上海卫星工程研究所研究员陈昌亚博士解释说,“别看它重量轻,但五脏俱全,它将携带照相机、磁强计等8件武器出发,肩负着我国首次地外行星空间环境探测的重任。” 火星上的来客 ●1962年11月,苏联发射“火星1号”探测器,在飞离地球1亿公里时与地面失去联系,从此下落不明,这被看做是人类火星探测的开端。 ●1965年7月,美国“水手4号”飞船飞近火星,从距离火星1万公里处拍摄了21幅照片。 ●1972年,美国“水手9号”飞船沿火星外层空间轨道飞行,成为第一颗探测火星人造卫星,环绕火星轨道进行长期考察。 ●1974年,苏联“火星6号”和“火星7号”探测器在火星着陆,探测结果没有公布。 ●1998年7月,日本发射“希望号”火星探测器,但以失败告终。 ●2001年4月,美国发射“奥德赛号”火星探测器,发现火星表面可能有丰富的冰冻水。 ●2003年6月,欧洲宇航局的第一个火星登陆器“猎兔犬2号”及其搭乘的“火星快车”探测器由俄罗斯火箭发射升空,“猎兔犬2号”登陆火星后与地面失去联系。 ●2003年6月,携带“勇气号”火星车的美国“火星探测流浪者号”探测器升空,次年1月“勇气号”在火星表面成功着陆。 ●2008年,美国“凤凰号”探测器成功登陆火星,随后失去联系。 今年10月将踏上征途 5月28日,在第三届上海航展上,一个名为“萤火一号”的探测器成为焦点中的焦点,这就是我国自主研制的首个火星探测器模型,它体重仅110公斤,本体长75厘米、宽75厘米,高60厘米,显得小巧玲珑。 上海航天局负责人在航展上透露,“萤火一号”已通过各项试验考核和验证,现已转入“待发”状态。今年10月,它将搭乘俄罗斯运载火箭飞向太空,踏上前往火星的漫漫征途。与“嫦娥一号”到达月球38.4万公里的距离相比,“萤火一号”的运行距离是它的900倍——3.56亿公里,在飞行11个月后才能到达火星轨道并开展科学探测。 我国火星探测计划早在2006年就提出,2007年6月,中俄正式签署商务合作协议——两国于2009年10月联合开展火星探测。 “火星每两年才靠近地球一次,今年发射正好是一个机会”。陈昌亚说,根据中俄合作协议,“萤火一号”探测器将与俄罗斯“福布斯·格朗特”着陆探测器共同搭乘俄方运载火箭升空。此后,“萤火一号”与“福布斯·格朗特”将分道扬镳,“福布斯·格朗特”转途探测火卫1,并登陆采集火卫1的土壤后返回地球,而“萤火一号”则进入绕火星的椭圆形轨道,在火星大椭圆轨道上展开太阳帆板,正式开始履行它的火星探测使命。 “它将探测火星的空间环境、探测研究火星表面水的消失机制、揭示类地行星的空间环境演化特征。”上海航天局透露,“萤火一号”的设计寿命为2年(在轨运行1年),此次探测是我国火星探测“绕、落、回三步走”项目计划中的第一步——“绕”。 “萤火一号”的两个相机将对火星和火卫1进行拍照,陈昌亚说:“探测器会把收集的各种科学数据通过远距离传输技术不断传回给我国地面科研人员。”届时,“萤火一号”将从火星发来第一次属于中国的问候。但是,“萤火一号”完成使命后将不会返回故乡,而是永远地留在浩瀚的太空。 五大技术难题都已攻破 目前,“萤火一号”已做好各项准备,即将被运往莫斯科,中俄两国科研人员将对它进行联合测试,然后在哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射中心进行发射。 在研制过程中,深冷环境适应技术、活动部件及电子器件休眠—唤醒技术、姿态自主控制、深空测控技术、整星磁清洁控制技术等5项技术难关均已顺利闯过,其间创造了国内航天研究史的多项第一。 “如今,‘萤火一号’已经按照环境条件做完所有试验,一切正常。”它是继神舟载人飞船、嫦娥探月工程后,我国又一次重大航天科学计划,它将成为中国航天史上一个新里程碑。“它会带动我国深空探测技术的发展,为深空其他行星的探测打下基础。”陈昌亚说。 研制时间只有23个月 从2007年6月中俄正式签署合作协议,到今年10月探测器发射,上海卫星工程研究所在接到任务后就开始和时间赛跑。 “一般卫星的设计至少要3年,火星探测器少说也得5年,我们加班加点工作,完全是把两年当作四五年来用。”为了“萤火一号”的研制,今年大年初一陈昌亚还带领工作人员到北京科学院空间中心进行单机和系统的测试。 “‘萤火一号’探测器在今年6月出厂,只用了23个月的时间。这在航天界算是一个奇迹。”陈昌亚的语气充满自豪。 虽然俄罗斯为我们提供了很多帮助,但也因此带来了局限。“由于这次是俄方设计的轨道,给我们探测器的研究增加了许多要求,我们必须面对长期火星阴影。”陈昌亚告诉记者,国际上的火星探测器一般不走赤道这种轨道,但由于与俄罗斯探测器捆绑在一起,其探测器要到火卫1必须借助赤道轨道寻机着陆,所以“萤火一号”也要跟着留在大椭圆赤道轨道上,从而使“萤火一号”必须面临探测史上最长的8.8小时“长火影”。 将遭遇7次“长火影” 在“萤火一号”未来的火星之旅中,它将遭遇7次“长火影”,在-200℃以下的“黑夜”状态最长时间要持续8.8小时。而以太阳能为主要动力的“萤火一号”在此期间无法接收阳光,为了保存能量,部分单机不得不进入休眠状态以保持最低功耗,当“长火影”结束后再加热、加电唤醒。 陈昌亚回忆今年2月的那次试验说,当时实验室里一片黑暗,已见雏形的“萤火一号”正艰难地依靠自带的电池维系着休眠状态的运作,这里严格模拟着火星最严酷的环境——充满液态氮和氦的空间,温度只有-260℃。在陈昌亚看来,这8.8个小时如同一个世纪。8.8个小时过后,“萤火一号”上的16台单机均能唤醒且正常工作,“这证明我们的设计正确,实验进展很顺利,我们的心情也轻松多了”。 2006年美国“凤凰号”也是因为火星的严寒,在“冻僵”后无法苏醒,能量耗尽致使其长眠火星。如果“萤火一号”最后实践成功,那将会创造穿越火影的最长纪录。 中国自主探测火星还需20年 “火星有没有水?火星有没有生命?”为了解开这些谜题,人类自从进入航天时代,已向火星发射了30多个探测器。今年10月,中国也将加入探测火星的队伍,向火星发射“萤火一号”。但真正实现“绕、落、回”三步计划,还有很长的路要走。 “在航天界,火星有‘航天器的坟墓’之称。”北京大学地球与空间科学学院焦维新教授说,在火星探测初期,有三分之二的探测器都以失败告终。“萤火一号”立项时,焦维新是评审专家之一,他说:“首先要解决运载火箭的难题,要让探测器脱离地球引力必须达到第二宇宙速度每秒11.2公里,这样才能确保探测器不奔向其他天体。”焦维新指出,目前中国运载“嫦娥”的火箭速度只有每秒10.9公里。 据焦维新介绍,单从切入轨道而言,俄罗斯现在已能做到百分之百成功,由他们帮“萤火一号”切入火星轨道应该不成问题。陈昌亚则指出另一个难题,探测器的信号对地面指挥尤其重要,“一旦捕获探测器的信号,就像听到新生婴儿落地一样令人兴奋”。“没有信号就无法判断探测器是否进入轨道,也无法对探测器飞行作出调整。”焦维新说,这需要建立深空探测网,但中国还没有建立起像美国那样覆盖全球的深空探测网,“仅靠我们自己现有的探测网和少量的探测船是不够的”。 对于中国何时能自主探测火星,焦维新认为恐怕还要20年。“不仅需要研制自己的运载火箭,还要有自己的深空探测网,提高探测器的跟踪通讯能力,这里有很多技术问题,需要一步步探索。”他认为,大量开展国际合作是一条捷径。据《国际先驱导报》 |

| 下一篇4 |