|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

||||

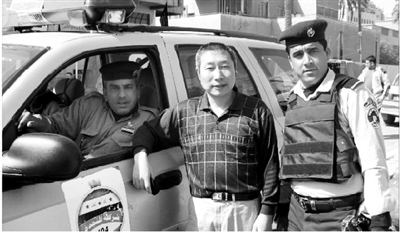

去年,法新社、《泰晤士报》《参考消息》等国内外媒体纷纷报道:在巴格达的凯拉代区,一家中餐馆不仅在危险的环境下生存下来,而且还受到当地人的欢迎。餐馆的主人之一吴建国因此频繁登上国内外各大报章,成为轰动一时的“名人”。 去年6月,吴建国回到国内。这一年来,他南下广州、深圳、浙江义乌等地,希望利用自己的知名度和对伊拉克的了解,动员国内“有勇气、有眼光的企业家和投资者”跟他一起到伊拉克淘金,他最大的梦想是“将汉正街搬到伊拉克”,在那里建一座中国城或湖北城。 但目前看来,这个梦想还很遥远。 “最多时,记者采访我需要排队” 8月7日晚,记者见到了身穿白色T恤的吴建国。 他小心翼翼地将一叠中外报纸摊开:里面有英国《泰晤士报》、法新社、香港《文汇报》、《参考消息》等媒体的报道。“中国餐馆开在巴格达,当地人感到和平在望”、“中国厨师在世界最危险的地方掌勺”、“勤俭华人在巴格达开中餐馆受欢迎”…… 英国一家媒体报道,一名姓吴的男子在接受记者电话采访时说,“我们觉得伊拉克局势在好转……我们不觉得孤单,因为我们每天从早8点忙到晚9点。” “餐馆的陈设很简单,只有塑料桌塑料椅,红色的纸灯笼从天花板悬下,墙上贴着成龙和李小龙的海报,煮食用具、碟子、抹布和餐巾堆在一旁。厨子在食客面前一个小平台上炒菜。”香港一家媒体这样报道。 这些新闻还配发了图片,图片里,吴建国正跟几名美国士兵站在巴格达餐馆前,笑容满面。 因为在战火连天的巴格达开了一家小得不能再小的餐馆,这名只有初中学历的黄石汉子在一夜之间名扬全球。“迄今为止,至少有上百名记者采访过我”,他粗略心算后得出结论。 “有一天我正在炒菜,突然来了几名士兵站在餐馆门口,我不知道发生了什么事情,当时很紧张。后来走进来两名金发碧眼的外国人,叽里呱啦说了半天,我也没听懂,他们只好走了。”谈及第一次接受记者采访时的情形,吴建国说,这两名外国人隔了几天又来了,并且带了一部手机,一个中国留学生在电话里告诉他,来找他的外国人是《泰晤士报》的记者,希望采访他。“我当时觉得非常新鲜,但也没有太放在心上,回答完他们的问题后,还是继续炒我的菜。”几个月后,不少以前的熟人给吴建国打电话、发邮件,称在报纸、网上看到吴建国的报道了,吴建国猛然感到了一夜成名的滋味。 此后,在缺乏娱乐生活的巴格达,他与同伴除了“斗地主”外,最大的乐趣就是面对来自世界各地的记者侃侃而谈。去年4月、今年6月,他先后两次回到中国短暂停留,再次受到国内媒体的追捧。“最多时,记者采访需要排队。”吴建国说,如果不闯荡,他现在会是新冶钢的一名普通工人,甚至会像他大多数工友那样,下岗。 “母亲不知我去伊拉克淘金,我不想让她担心” 8月8日,位于黄石市区西侧接近郊区的田家墩社区笼罩在灰蒙蒙的尘土之中。马路对面就是新冶钢厂区,是吴建国和父母曾经工作过的单位。吴建国住在一栋破旧楼房的7楼,这里是新冶钢分配给他母亲的住房。拉开用钢筋制成的简陋“防盗门”,狭长的两室一厅内,两张木质床颇为打眼,所有陈设都显得简单寒酸。 “母亲一早就去附近庙里祈祷了。”吴建国说,吴母知道他去国外做事了,但一直不知道儿子去的“外国”竟然是战火纷飞的伊拉克。“她不知道我去伊拉克淘金,她不看电视、不看报纸、不上网,也不可能知道我在外面做什么,我也不想让她担心。” “很多熟人得知我去伊拉克,有的认为我有勇气、‘胆子粗’;也有的认为我是出风头、瞎胡搞。”田家墩小区的居民,几经搬迁已基本无人认识吴建国了,记者随机询问了吴家邻居和数名小区居民,他们也都不知道吴建国的经历。吴建国说,他也有意与大多数同学、战友保持着距离。 “主要是不好意思。出了趟国门,也没赚到钱。”去伊拉克前,吴建国与妻子离婚了,房子等财产连同10岁的女儿都给了前妻,他几乎是“净身出户”。 “不发达才有商机,发达国家没有我们赚钱的机会” 为何要跑到炮火横飞的巴格达谋生? 吴建国说,这都缘于他从小生活的环境与梦想。1962年,吴建国出生在黄石冶钢一个普通工人家庭,从小梦想当一名医生。然而,父母要养活他和他的姐姐、弟弟已经是件很不容易的事了,初中毕业后,与身边大多数同学一样,吴建国没有上高中。 1979年,17岁的吴建国参军,三年后复员进了冶钢车间当工人。此时,姐姐已在黄石纺织厂当上会计,弟弟也上了技校。当了两年工人的吴建国不甘心每天朝九晚五地上班,他办了“病退”手续后,自己在黄石开了一家旧书店。“开书店期间挣了一些钱,更重要的是闲暇时光看了《巴顿将军传》《钢铁是怎样炼成的》这样的书,于是决心要干出一番事业。”吴建国说,在这期间,他跟当时在黄石广播电台当播音员的前妻认识并结婚,不久,夫妻俩在武汉注册成立了“建国图书公司”,每年赢利10万元以上。夫妻俩除了在南湖有一套100多平方米的房子,还有一辆价值10多万元的车。 2004年,吴建国42岁。这一年开始,他跟前妻因为工作上的问题时常发生矛盾,同时,他觉得再不出去闯荡一番,人生就虚度了,“出国”这个念头一萌生,就在他脑子里面扎下了根。 越南、朝鲜、伊拉克……他圈定的几个目的地都是不发达国家。“不发达才有商机,发达国家根本没有我们赚钱的机会”,最终,他只带一本护照坐上了前往迪拜的飞机,进而抵达巴格达,开始了他的异国淘金之旅。 “作为一个男人,年轻的时候不要怕,年老的时候不后悔。”吴建国一直强调,他去伊拉克并非冲动:“以后我回忆起闯荡伊拉克的经历会觉得很有意思。” “可大奔”(笔记本)、“奔踢”(小女孩)……每当空闲时,吴建国就念叨这些阿拉伯日常用语。他的手机里存的彩铃也是阿拉伯音乐和阿拉伯日常用语诵读声。不过,人到中年,又只有初中学历的他,要学习一门语言谈何容易?在伊拉克待了几年之后,吴建国说他也只能听懂极少数的日常词汇,至于阿拉伯语的拼写“完全一窍不通”,只能靠打手势比画交流。 “他们的生意做成了,我一无所获” “战后的伊拉克百废待兴,商机无限。”吴建国谈及伊拉克,马上两眼放光,声音提高。由于在伊拉克经营中国餐馆迟迟没有挖到想象中的“金矿”,2008年6月,吴建国回到国内,希望动员国内“有勇气、有眼光的企业家和投资者”跟他一起,到伊拉克淘金,他最大的梦想是“将汉正街搬到伊拉克”,在那里建一座中国城或湖北城。 在吴建国眼中,伊拉克简直是遍地黄金:“战后的伊拉克像上世纪80年代刚刚打开国门的中国内地一样,遍地都是机会。”他说:“伊拉克国内有2500万人口,每年单凭石油收入一项就是750亿美元,而现在大部分小商品都是来自中国。” 吴建国曾自费去了一趟深圳,一方面,他前去采购一些建筑材料运往伊拉克;另一方面,他希望在这座城市找到愿意去伊拉克投资的客商。之前,他去过广州、珠海等城市,没有找到合适的合作伙伴。 吴建国还去过义乌小商品市场。每当见到商人,他都会说:“如果我们直接从国内采购产品运到巴格达,利润肯定能翻几倍。”他还游说客商:巴格达有很多二手汽车,需要大量汽车配件,商机无限……尽管他雄心勃勃,声称只要一二百万元就可以在伊拉克发大财,然而响应者寥寥。 后来,吴建国决定前往江浙一带逐一与商人们当面交流。他自费到杭州、义乌等地,找宾馆住下后,就在一楼大厅与商人对话。他说,凭借自己对伊拉克的了解,促成了好几笔交易。然而,每当他让双方接上头之后,由于不懂阿拉伯语,他又屡次被双方绕开。“他们的生意做成了,我却一无所获。” “我很快会再回伊拉克” 不仅中国商人不积极,伊拉克方面对吴建国的计划也显得没什么兴趣。他曾以中文和英文向伊拉克驻华使馆发出书面申请:“……拟组织人员前去筹建首家中国商品批发城,请贵国在选址、通关税收、安全保卫方面提供便利……”结果申请如泥牛入海杳无音讯。 稍微让吴建国感到欣慰的是,不久前,黄石一名王姓老板与义乌一家进出口公司决定联手在伊拉克承揽装修工程。首批9名工人在一个月内将出发前往伊拉克。目前,他们在等候签证下发。作为中介人,吴建国将获得工程总额3%的提成回报。 一个月后,在吴建国的鼓动下,数十名江浙商人也将赴伊拉克考察。 “我很快会再回伊拉克。”吴建国说,此次回国招商情况不理想,他打算继续在巴格达开餐馆。但目前让他犯愁的是,重开餐馆的资金至今没有着落…… 文图均据《长江商报》 |

| 下一篇4 |