|

|

|

| 3上一篇 下一篇4 |

|

|

|

||||

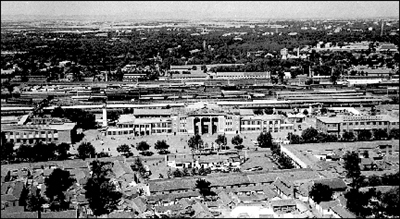

崔立文,一位铁路老职工,与新中国同岁,生日与党的生日是同一天。一提起这个,崔立文就显得特兴奋,今年是新中国成立60周年,回想这60年来自己走过的路,崔立文说:“每一步都与新中国的成长历程息息相关。” 晚报记者 董占卿 实习生 原野 铁路 新中国成立初期,郑州火车站仅有一个站台和轨道 9月3日上午,记者如约来到位于交通路上的建华小区的崔立文老人家。崔立文笑着说,他是1949年7月1日出生的,与新中国同岁,且生日又与党的生日同一天,生活中,很多人羡慕自己有个好的出生年月,而他也很庆幸自己的命运与国家和党联系得这么密切。 老人回忆说,小时候,他们全家租住在“小西门”,也就是现在的城南路那一片。由于距离火车站近,他们经常去那边玩,当时的火车站非常小,相当于现在的四等火车站,仅有一个站台和轨道。不像现在,建得这么雄伟,广场这么大。 上世纪50年代,新中国与苏联关系好,苏联在火车站附近援建了很多欧式建筑。出了火车站,没有广场,没有路灯,当时的大同路正对着火车站,走出车站就到了大同路。如今,火车站西出站口即将建成,等开通那天,整个车站将会以更加靓丽的姿态出现在各地游客面前。 上世纪70年代后期建成亚洲最大编组站 崔立文说,郑州的编组站是从上世纪60年代开始建的,当时国家考虑到郑州铁路线地理位置的重要性,开始加大对郑州铁路编组站的建设。 上世纪70年代后期,郑州编组站建成,成为中国最大、也是亚洲最大的编组站。建这么大的编组站,是因为陇海铁路线和京广铁路线在郑州交汇,来自东西南北方向的货物,需要重新分解、编组、组合、出厂,再运往全国四面八方。正是由于来自各个方向的货物多,车辆也多,才使郑州编组站成了中国编组站之最,也是亚洲之最。 火车速度由平均每小时30公里提升到100公里以上 崔立文说,新中国成立初期,火车的平均速度是每小时30~40公里;上世纪60年代,火车的平均速度达到每小时50公里;上世纪70年代,火车的平均速度约是每小时60公里;上世纪90年代,火车的平均速度约是每小时80公里;现在,火车的平均速度在每小时100公里以上。 马路 1972年后打开了中原路地下道,才有了直接去西边的便捷通道 崔立文说,以前,铁路以西是没有马路的,都是一些田地或荒芜的地。1958年以后,因专修了一条货车铁路线,把原先通往西郊的一条小路给占了,这才又修了一条道路,就是现在的京广路。随着西郊经济的发展,规模的扩大,老河南大学从开封搬到郑州,也就是现在的老郑大校区,门前才有了现在的大学路,但当时叫做河大路,曾改名为郑大路。一说起道路的建设,崔立文兴奋地说,郑州纺织城建成后,虽然修了建设路,但没有直接从城区通往建设路的专用通道,市民要想到西郊,必须经过河医立交桥下,沿着铁路线边,绕道到棉纺路,再到建设路。1972年以后,打开了中原路地下道后,才有了直接去西边的便捷通道。“这主要是因为当时郑州的经济还不行,发展缓慢,制约了城市的发展速度。” 谈起收入和现在的生活水平,崔立文老人显得很满足。“1969年刚参加工作那会儿,每个月的工资只有31.5元。当时居住的条件非常差,家里仅有一张桌子、一张床、一个箱子、两把椅子,这样的艰苦生活一直延续到上世纪80年代初。”崔立文说,现在多好呀,各种家具、家电应有尽有,电脑就有两台。没事了,上上网或出去旅游,生活得很幸福,也很满足。 |

| 3上一篇 下一篇4 |