|

|

|

|

|

||

|

||||

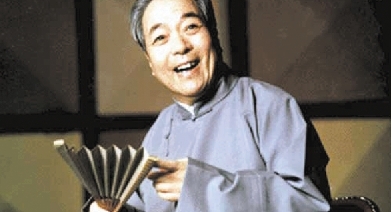

说现状:乱说笑料可不行,评书应是严肃艺术 说遗憾:这条路其实挺难,没有一个正式弟子 有句老话说得好:“走马观花,坐稳听书。”现在大家太忙了,事儿太多,谁还能坐住好好听回书?您看现在大伙儿看演出,歌星在台上唱,下边那些荧光棒摇啊摇。您说《灞桥挑袍》行吗?“这关羽啊——”怎么怎么的,说着说着就给这些棒晃晕了…… 综述篇 评书大师袁阔成在上世纪80年代是个家喻户晓、妇孺皆知的名字,有“当世柳敬亭”之称。如今,80岁的他依然身体健康、思维敏捷、语言犀利。他批评如今一些乱抓现挂逗乐子的做法,说:“艺术要有格。” 评书的起源最早可追溯至春秋时期,也有人认为,现代评书源于江南评话,由明末清初江南说书艺人柳敬亭传入北京,再向天津、辽宁等地拓展。民国是评书中兴的时期,新中国成立后,评书也得到了发展,尤其是广播和收音机的普及,给评书极大的生存空间。在很多人的记忆中,一家人的晚饭时间都是在听袁阔成的评书《三国演义》中度过的。 “第八代”评书艺人袁阔成在上世纪80年代播讲的《三国演义》,已经成为北方评书的一座高峰。在荣获中国曲协颁发的“终身成就奖”之后,如今年已八旬的袁老雄心依旧,为传承发扬古老的评书艺术而用心用力。 袁阔成是北京人,1929年出生于天津。伯父袁杰亭、袁杰英和父亲袁杰武号称“袁氏三杰”,以擅说《五女七贞》而著名。袁阔成自幼随父习艺,后拜金杰立为师,并得到陈士和的指点。 14岁登台,长期在唐山、天津、哈尔滨、营口、北京等地献艺,18岁即以短打书《十二金钱镖》《施公案》享名。就传统书来说,袁阔成功底扎实,各体皆能。除《三国》这样的讲史袍带书之外,他的公案书《彭公案》、短打书《水泊梁山》、神怪书《封神演义》等都脍炙人口,百听不厌。 而说到新中国成立后的“新书”即革命题材书,袁阔成更有开拓之功。《红岩》《赤胆忠心》《暴风骤雨》和《林海雪原》等一系列新书,成为几代人的精神享受。在艺术表现上,袁阔成率先撤掉桌案全身表演,借鉴话剧、电视、音乐等多种艺术,丰富了评书的表现力,为探索古老的评书艺术在现代生活中的道路作出了可贵实践。 找到袁阔成先生颇费了一番工夫。天津电视台的关永超是评书门里人,现今最优秀的中青年评书家之一,他为我们牵上了袁先生女儿的线。 在中央电视台附近的一家酒店等候袁先生时,记者一直在用耳机欣赏他的《封神演义》,袁先生一路娓娓道来,令人不时莞尔,就在这时,他出现在记者面前,戴着茶色眼镜,衣着俭朴,脚穿布鞋,整个人给人感觉十分干净利落。快人快语用在他身上再恰当不过,他的语速比一般人稍快半拍,反应快、发音准,幽默风趣,就像在说评书一样。 访谈篇 冷静看法:现在人听书欠“心静” 记者:看您身体挺好,喜欢评书的朋友一定都会为您高兴。 袁阔成:年纪大了,不像年轻时候了,一到10点就这样了(做低头嗜睡状)。以前不这样,得叫人赶:袁先生,该走了该走了!我说急什么呀,不才夜里两点嘛! 记者:您的传记现在做到什么阶段了呢? 袁阔成:还没写出来。我觉得浮皮潦草的东西不能说明问题。 记者:是啊,现在一些关于评书的书好像对评书本身探讨得不够深入。 袁阔成:评书是“说书”啊。这“书”了得吗?有学者说,书即世界,世界即书。这书里头有多少学问,多少哲理啊!这说书不止是个热闹。把评书归到曲艺里面,我就有点儿自己的看法。有人说老爷子怎么回事,老想把评书往高雅里靠,其实它就是个民俗的东西。我不这么看,因为这里头还有个“雅俗共赏”的问题呢。 记者:听书也不能只图个热闹,评书也有挺重要的功用。 袁阔成:是啊。比如说,评书的“杂言传播”就功不可没。什么“将上堂声必扬”,“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒”,“父母在不远游,游必有方”等,涵盖了仁义礼智信的方方面面。从前哪有那么多学校啊?北大清华能有几所?现在有学者在电视上讲《三字经》,大伙才觉得这书这么玄妙。从前的说书先生可没少讲这些。说书不是逗乐子的事情。前天牟森导演还跟我说这事儿呢。评书是严肃的艺术。 记者:现在大家听书,好像有些毛躁,不大静下来往深里听。 袁阔成:有句老话说得好:“走马观花,坐稳听书。”现在大家太忙了,事儿太多,谁还能坐住好好听回书?您看现在大伙儿看演出,歌星在台上唱,下边那些荧光棒摇啊摇。您说《灞桥挑袍》行吗?“这关羽啊——”怎么怎么的,说着说着就给这些棒晃晕了。这事值得好好探讨。 自我主张:人有人格,艺有艺格 记者:现在人们听书要听热闹,跟听相声似的。 袁阔成:想多听点儿逗乐子的。殊不知,(有趣的事)出自情节、人物、人物与人物的对话。比如说到古代的两个官员开玩笑。尚书和侍郎两人并肩走着,突然有条狗从他们面前跑过。尚书想拿侍郎的职务开个玩笑,用手一指狗,问侍郎:“是狼(侍郎)是犬?”侍郎知道上级想找自己的便宜,他既不能发火,还想回敬一句,不能干吃哑巴亏,赶忙拱手回答:“回大人,据下官所知,狗尾巴上竖(尚书)!”尚书一听,好嘛,给我踹回来啦! 笑自情节出。比如我说《三国》里的刘备招亲,刘备与赵云有段对话:“四弟,你看我这个样子,五十啦,人家郡主孙尚香是位妙龄少女,能看得上我吗?简直是瞎闹!”子龙赶忙安慰:“主公,您也别太悲观了。您一天到晚忙于国事,又不爱修边幅。常言道,人是衣帽马是鞍,远逛衣裳近逛人。您洗个澡,泡泡脚,立刻年轻十岁,也就四十多岁!您再剪剪头,刮刮脸,也就三十多岁。您再换上几件新衣服, 饬饬,说您二十都有人信。您……”刘备说:“你出去!再待会儿,你快把我说没了!”这上面两段就是笑在情节人物中的。 记者:现在说书人有的乱说笑料,可能是为了市场,吸引观众。 袁阔成:市场是要注意,它是第一位的。说书的也要生活。不过我觉得有必要区分艺术和迎合。人有人格,这艺术也有格。弄一吉他,头上缠块布,上去嘣嘣嘣,吉他评书,给两万块钱。这怎么弄啊!我绝不是唯我独尊。从来我都认为师承各异,不能完全一致,评书艺术才能丰富。谁说的话也不是都正确的。“说透人情方是书。”但是不能老是乱抓现挂,老逗乐子。当然评书不能教训人。观众来听书是要得到艺术的享受。说书可以说要“寓教于乐”。我们演员说书,见着观众是很快乐的事情,像和老朋友一样,就讲一段故事。但这“乐”里有雅俗,大不一样。 独门高招:评书向交响乐“讨教”两招 记者:袁老,您是门里出身,18岁就成名,家传的传统书比如《五女七贞》等非常有名。可您说了很多新书,甚至像《福尔摩斯探案》这样的外国书。我觉得这旧书与新书的关系很值得注意。这也是您自己的选择吗? 袁阔成:1949年解放军刚入关的时候,我就在山海关给战士们说书。说了快60年新书啊!说新书的时候,你学的那些师承的东西,许多都用不上了,你得重新自己研究。这样来讲新书比旧书可要难说了,它要看你的真正的功力。任何艺术都要紧扣时代的脉搏,不然就要被淘汰。 记者:我看过资料,您还说过柳青的小说《创业史》。为了说好这样的书,您还在农村体验生活,下了很多工夫。 袁阔成:当时还有笑话呢。我们说评书讲究“扣子”,就是悬念。“不知梁生宝第二天能否买来稻种——”,醒木一摔,“咱们明天再说!”第二天一人没来。 记者:您还说过浩然的《艳阳天》,现在不大听得到了。当时您怎么想到说这些书的呢? 袁阔成:说到《艳阳天》,我访浩然那会儿,他才30多岁。我说的成功与失败,其中的甘苦,只有我一个人知道。这些小说用评书来说,当时是个空白。我不是说自己是开拓者,但是我趟出了一条路子。评书一定要紧扣时代脉搏,这绝不是取宠。我有时候看电视,看到许多的英雄人物,感人的事迹,我就想把它用评书艺术说出来。 记者:您一点儿也不守旧!为了说书,听说您对许多艺术门类都很注意。 袁阔成:评书是门综合性艺术。比如说,我就很喜欢听交响乐。去年有个学生送给我票,我连听了一年的交响乐,大过其瘾。没人送票,我自己买票也去听。为什么?因为跟评书有关系。很多人不知道,这外面的马蹄声对贝多芬创作交响乐的影响。比如说休止符。就像说《灞桥挑袍》,曹操对手下众将说:“你们啊,都得很好地——(一顿)向云长学啊!”这就是休止符,跟交响乐学的。这里头关系大了。 记者:我还有个疑问,您造诣这么高,好像没有一个正式弟子,为什么? 袁阔成:遗憾就在这儿!所以我一直认为我不是个成功者。没有说服力了!为什么许多人学不了?太困难了。摘自《外滩画报》 |