|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

|||||||||||||||

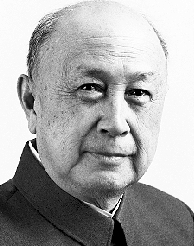

中国共产党的优秀党员,忠诚的共产主义战士,享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院资深院士,中国人民政治协商会议第六届、七届、八届全国委员会副主席钱学森同志,因病于2009年10月31日8时6分在北京逝世,享年98岁。 “父亲走的时候很安详” 钱学森的儿子钱永刚教授说,父亲去世时非常安详,一家人都在身边。 家人现在都沉浸在悲伤中,目前还没有通知外地、海外的亲属。一切后事,还要等待中央的统一安排。 钱学森家里已经布置了灵堂,开始接受公众吊唁。 有评论说,钱学森的离去标志着以实现“强国梦”为特征的“第三代海归”时代的远去。 漫天飞雪伤离别 1日,北京漫天飞雪。 京西阜成路8号被称为航天大院的居民小区,寒冷的空气里弥漫着凝重与伤感。一栋年代久远的3层红砖楼,是钱学森回国后一直生活的地方。这里已经被布置成了一个简单庄重的灵堂。 人们送来的花篮和花圈整齐地摆放在楼下。楼前的松柏被大雪压得微微弯腰,似在向这位受人敬仰的老人默哀和致敬。 大地呜咽,天地同悲。风雪交加也挡不住人们送别这位科学巨人的脚步。钱老,愿您走好…… 杭州市下城区马市街方谷园2号,一幢两层木屋民居。 从屋外的画像下,到天井的台阶上,摆放着一束束寄托哀思的白色菊花。 这是钱学森故居,当年是他母亲的陪嫁品。上世纪60年代,钱学森将它捐给当地政府。 10月31日钱老去世后,当地政府决定临时对外开放3天,供人们缅怀。一位街坊告诉记者,两天里有很多人来此凭吊钱老。 钱学森被誉为“中国航天之父”和“火箭之王”,也是中国近代力学和系统工程理论与应用研究的奠基人和倡导人。 钱学森一生所获荣誉无数:1957年中国科学院自然科学一等奖;1979年美国加州理工学院杰出校友奖;1999年中共中央、国务院、中央军委授予的“两弹一星功勋奖章”,以及2006年“中国航天事业50年最高荣誉奖”等。今年9月10日被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”。 【巨人逝·后人说】 “我们都把钱老神化了” 钱学森住在一栋3层高的楼房里。55岁的苏先生说,钱老自上世纪50年代国防部第五研究院创院时即住于此,现和儿子住在一处。 这里当年没有现在这么多楼房,生活也比较艰苦,他的父亲和钱学森都是国防部五院的干部,所以住在这里。苏联专家一度也住这里,到处都是武警站岗。钱学森的工作地点就在不远处的一栋白楼里。现在,这个大院可以自由出入,无人盘查。但钱老门前一直有站岗的。 “我的父母都是部队下来的,不懂技术,不像钱老是从美国回来的知名教授。”苏先生说,钱学森一直是他们的偶像,从小听钱学森故事长大,对其化装逃离“敌特”跟踪的事迹耳熟能详,“我们都把钱老神化了”。 “他相当于航天部门的魂” 苏先生说,钱学森“相当于航天部门的魂”,对他的离世难以接受。 原在航天部计划部门工作的赵先生说,他和钱学森是老同事,了解他是一个性情温和的人,“从未见他发过脾气”,但他工作起来,却是一丝不苟非常严谨。 赵先生表示,虽然钱学森是个大人物,但他在家里还刷马桶,打扫卫生。钱学森也很喜欢散步,定居于此后常和父亲钱均夫(中央文史馆员)一起出来遛弯。 钱学森老同事亓(qí)荣德说,钱学森很朴素,从没见钱学森穿过礼服,他日常的打扮是一件黄色大衣,记得他的儿子小时候还穿过打补丁的蓝色衣服。“三年灾害”期间,曾有部领导派人给他送鱼,他问是否每个人都有,送鱼者不说话,他感觉是特殊照顾,就拒绝了。 【巨人逝·细细谈】 胡锦涛温家宝连年看望钱老 党和国家领导人胡锦涛、温家宝十分关心为中国科技事业作出杰出贡献的钱学森,曾多次登门看望。 2007年8月3日下午4时许,国务院总理温家宝来到钱学森家,看望这位老科学家。 两年前总理看望钱老的时候,他当面向总理提出了两条意见:一是大学要培养杰出人才;二是教育要把科学技术和文学艺术结合起来。 对这位“国家杰出贡献科学家”,温家宝始终心存敬意。从上世纪80年代中后期起,温家宝经常和时任中国科协主席的钱学森一起研究工作,并多次书信往来。温家宝每次登门看望钱老,两人都亲切交谈。 8月曾对总理说要活百岁 钱学森一生致力于中国航天科技事业,就在今年8月19日中国航天科工信息技术研究院成立仪式上,98岁的钱老还特意发来贺信。而温家宝总理也在8月6日专程登门看望了钱老。当时的钱老精神不错,并与坐在床边的温总理亲切谈话。 虽然年事已高,但钱学森每天都坚持翻阅报纸,关心国家大事。当日,钱老还对总理微笑着说“我活到100岁”,并在回忆自己留学归国经历后表示,“在中国,比在国外更有发展和成就”。 文/新华社、《南方都市报》 图/新华社 |

| 下一篇4 |