|

|

|

| 下一篇4 |

|

|

|

|||||||||

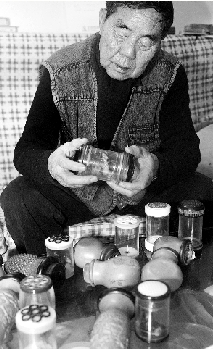

76岁的王盘铭退休后养蝈蝈已经26年了,从刚开始不入门到现在光听声音就能辨认出蝈蝈的产地,可以说老人已经达到痴迷的程度,连去医院看病口袋里都得装两个蝈蝈葫芦,时不时要拿出来听听。 晚报记者 张璇 实习生 王娟/文 晚报记者 周甬/图 退休老人养蝈蝈26年有些痴迷 昨日上午,还没走到王盘铭老人的家,在楼梯上就听到屋里传来蝈蝈的叫声。“这些都是,还不算是最多的。”76岁的王盘铭老人住在黄河路20号院,在他家里客厅的桌子上大大小小摆了14个装蝈蝈的葫芦。老人说,最多的时候家里一共养了二三十只。“蝈蝈又叫百日虫,寿命比较短。”老人说,蝈蝈的寿命一般只有3个月,他养得时间最长的可以活到7个月。 蝈蝈的叫声此起彼伏,家里像是开了音乐会。“你看这个,它的须比身体还长。”王盘铭老人从一个笼子里小心地抓出来一只长约5厘米的翠绿色的蝈蝈。“没事,它们不会乱飞。”蝈蝈待在老人的手掌上,除了偶尔晃动一下,并不乱飞。拿出来一会儿,老人就又小心翼翼地放进去。“不能硬往里面塞,得由着它的劲,不然把腿和须都弄断了。”老人的手放在葫芦口处不动,过了好一会儿蝈蝈才自己钻进去。 “退休了没事做,就开始养蝈蝈了。”王盘铭老人说,他从小就非常喜欢蝈蝈,以前上班时没时间也没精力养,退休后他就把童年的爱好重新拾起来了,到现在已经养了26年了。 光听声音就能辨认出蝈蝈的产地 “刚开始的时候不懂,现在有经验了。”王盘铭说,刚开始的时候,凡是会叫的蝈蝈他就买下来,后来养得时间长了,慢慢地摸索出一点经验,再加上他还经常看书查资料,已经能辨认出蝈蝈的品种和优劣了。 天气好的时候,王盘铭老人常常出门溜溜蝈蝈,一般都是9时出门,在兜里装两个蝈蝈葫芦,然后到大石桥的花鸟市场,到几个老朋友那里看看有没有新品种。老马和老海都是他在市场上认识的,王盘铭老人经常和这两个人交流谈经验,对方有什么好品种也会第一时间告诉他。这14只蝈蝈都是从北京、天津和山东运来的。“以前都是自己去买,现在是托人在那边买,你听你听,这是北京的蝈蝈在叫。”在一片叫声中,王盘铭老人很快就辨认出了各个蝈蝈的产地,老人有些得意地说:“别看都在叫,可是它们的声音差远了,北京的蝈蝈是最好的,它的声音强劲有力,还有点憨。” 为抓一只蝈蝈他骑车来回5小时 老人说,现在虽然地里也有蝈蝈,可是由于打农药,数量比以前少多了,而且现在年纪大了,基本上都是从外面买的。 “以前为了抓一只好点的蝈蝈真是费了不少劲。”老人说,以前他都是到黄河滩或者中牟、南曹等地方自己抓,有时费了一整天的劲也抓不到一只。五六年前,他曾骑车到中牟去抓蝈蝈,当时已经快要下霜了,蝈蝈非常难找,找了半天才在一个小土包的草丛里发现了一只。 “那是一只嫩蝈蝈,我可喜欢了。”老人说,他身上带着一只蝈蝈,手里还拿着能发出声音的工具,为的就是引蝈蝈出来。看见蝈蝈后,他心里着急,结果扑得太猛了,一下子把蝈蝈拍死了。“回来之后我生了半天的闷气。”提起当时的事,老人还有些不甘心,他说蝈蝈经过霜打才比较耐寒,才更容易过冬,所以发现那么一只蝈蝈相当不容易。“去一趟两个多小时,一来一回都快5个小时了,结果白跑了”。 装蝈蝈的葫芦一个就将近500元 别看最贵的蝈蝈才20元一只,可光是装蝈蝈的葫芦就得上百元。“这种不是木雕的,是按照模子长出来的。”王盘铭老人拿起一个葫芦说,这种是把葫芦放在一定的模子里,连上面的图案也是天然长上的,最贵的“天虎图”的葫芦将近500元。 “他平时最喜欢带这个了。”70岁的老伴杨振华忍不住插嘴。说起老伴的爱好,杨振华老人有些不满意,“晚上吵得都睡不着觉。”老人说,夏天她嫌蝈蝈太吵,就把蝈蝈放在阳台的洗衣机里盖上盖。虽然嘴上说不喜欢,可是她还是挺支持老伴的,老伴有事的时候她也总是帮着喂食,就连家里的小狗笨笨也是忠实的拥护者。 “有只蝈蝈还是笨笨找回来的。”王盘铭老人说,前几天他打开盖子时一只蝈蝈飞跑了,他和老伴找了半天也没找到,只好作罢。谁知道两天后笨笨一个劲地在沙发边喊叫,还跑过来扯他的裤腿,他赶紧跑过去看,结果发现那只飞跑的蝈蝈正趴在沙发边上一动不动。 到医院看病还时不时拿出来听听 “我一般都不给别人看。”老人说,家里的这些蝈蝈可是他的宝贝,一般不愿意拿给别人看,如果自己实在有事,就会专门交代孙子帮忙照看。“一天就喂一次,或者在葫芦里放块胡萝卜,不能饿着它们了。”由于蝈蝈的寿命较短,每当蝈蝈死去,老人都会把它们埋到院子里的花坛里。 “不光在家听,出门看病也得带着。”杨振华老人说,老伴到医院打针的时候也都带着蝈蝈,时不时拿出来听一听,现在熟悉的医生一见面就先摸摸他的口袋。“我就是图一个乐。”王盘铭老人笑呵呵地说。线索提供 李四信 |

| 下一篇4 |