|

|

|

|

|

||

|

||||

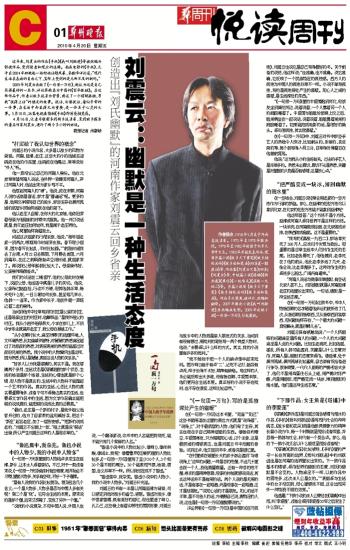

“村庄给了我认知世界的概念” 刘震云的小说作品,大多是以故乡的风物为背景。河南,延津,老庄,这些大的小的地域名词码放在他的作品里,也码放在他嘴边,常常说给“外人”听。 他一直没忘记自己的河南人身份。他在北京常常替河南人说话,当外界一致嫌弃河南人,声讨河南人时,他站出来为家乡鸣不平。 他摆起河南人的“谱”。他说,放在宋朝,河南人说的话都是官话,那才是“普通话”呢。更多的是,他用文字描写自己的故乡,那些生存在黄河流域的底层乡民始终活跃在他的笔下。 他以老庄人自居,在偌大的北京城,他依旧穿着母亲为他缝制的对襟中式服装。他一开口说话就是,我们老庄如何如何,我是属于老庄界的。 他心窝里始终揣着故土。 问起这次回家的行程安排,他说:“每年回老家一到两次,根据写作时间来安排。春节很少回来,因为春节比较乱,平时比较静。”“前段时间我去了台湾,4月22日去韩国,下月要去美国,六月到南非,在这之前稍微有点空闲时间,就回家来了。再说我父母年龄都比较大了。母亲身体好,父亲身体稍微差点。” 我们的谈话在二楼客厅,他的父母此时在楼下,说起父母,他话语中满是儿子的关切。他说,父亲得过脑血栓,行动不方便,但其他都正常,每天吃什么饭,一日三餐如何安排,甚至喝几杯水,他都一一道来。作为家中长子,他在外面一直惦记着二老的身体。 当问到他书中经常写到的村庄是父亲的村庄,还是母亲出生的村庄时,他解释道:“是我外祖父的村庄。我从小由外祖母养大,小学在那儿上,不到中学毕业就离开老庄了,我父母在县城工作。” “从小在哪村长大,肯定对哪村的地理环境、人文环境熟悉,比如亲戚邻居呀,对舅舅的熟悉肯定超过了对叔叔的熟悉,对表哥表弟的熟悉可能超过对叔伯兄弟的熟悉。我小说中的人物编织也是这样,因为熟悉,所以是舅舅、表哥这类人物的关系多。” “好多人以为我是塔铺的,其实不是。我在塔铺两个多月,生活状态是《塔铺》里的那个状态,生活的场景是那个场景,生活的心情也就是那个心情,但人物不是真实的,生活中的人物并不能撑起一个艺术的作品。真实的生活、心态比人物的真实要重要得多,读者宁可不看身边真实的生活,也要看文学作品中的生活,因为文学作品确实能把假的说成真的,能把假的说成比真的还要真。” “最初,老庄是一个新的村子,是我外祖父他爹开创的,他为了自家熬的盐和碱好卖,把这个‘新庄’起名老庄,加了一层历史感。”“把新的说成老的,”刘震云不忘幽上一默,“祖上就是说‘假话’出身,所以产生刘震云这样的人是很正常的。” “鲁迅集中,我杂芜。鲁迅小说中的人物少,我的小说中人物多” 《一句顶一万句》里面的人物地点多发生在延津、新乡,让本土人看着亲切。不过,对于一般读者来说,《一句顶一万句》阅读时有些难度,刚开始会不习惯,里面人物多,关系有些绕,不好一下子理清。 “是有人说我的作品比较复杂。复杂包含几个含义:一个是人物多,人物多是否与中国人多有关呢?第二个是‘绕’。它符合生活的本质。原来说的是那个理,后来又拐弯了,变成了另外一个理。” “说我的小说复杂,不但中国人说,外国人也说,一个翻译家说,你书中的人名能把我绕死,能不能只写几个简单的人名。” “鲁迅小说中的人物比较少,像阿Q,像祥林嫂,像闰土,我呢?像曹雪芹《红楼梦》里的人物比较多。《一句顶一万句》里写了至少30个人,3个和30个是不同的概念。30个能表现气氛、场景、氛围,含义非常不一样。所以我注定成不了鲁迅。” “鲁迅集中,我杂芜。鲁迅小说中的人物少,我的小说中人物多。”刘震云补充道。 刘震云的书有一半是以河南延津为背景,可以感受到他对故乡的眷恋、感恩。鲁迅对故乡,像外婆家鲁镇,既有美好的回忆,但也塑造了阿Q、孔乙己,这些身上有着劣根性的国民形象,刘震云与故乡中的人物则是亲人朋友式的关系,当问到有没有想过,用批判的笔法写一两个典型人物时,他说:“主要看以什么样的方式。其实,我的小说里有许多的批判。” “我不倾向于把一个人的缺点集中起来批判。因为阿Q脑子有点‘二’,记吃不记打,脑袋有点秃,样子长得不太好,精神有缺陷。写这样的人未必能反映出大多数,没有杨百顺、牛爱国丰厚,他们更符合生活本质。真正好的小说不存在批判,也不存在褒奖,这样比较自然。” “《一句顶一万句》:写的是孤独深处产生的温暖” 在《一句顶一万句》这本书里, “知音”“知己”这些书面用语在这里的表达方式就是“说得着”、“说得上”,对于最底层的人物,他们除了生存,其实也很在乎自己精神层面的东西。像杨百利喷空,牛爱国寻友,只为掏掏知心话,讨个主意,这是最民间的情感表达,也是刘震云书中挖掘的意旨。谈到这点,他又回到书中,或者说是回忆里。 “在村里或在城里长大的孩子都会遇到‘与谁说得上’这样的问题,一种是目的性强,不远几十里去找一个人,找他商量商量。还有一种目的性不强,寻求的是精神慰藉,没事的时候就想说说话,其实这种话并不是有用的话。两个人说的是无用的话,不是有事在一起喝酒,而是没事在一起喝酒,这才是好朋友。”“说知心话的才是朋友。知心的话不平常,是不可告人的话,方便跟自己说,跟特定的人说,这也是《一句顶一万句》里面要说的。” 评论界称《一句顶一万句》是中国的《百万孤独》,刘震云也说它是自己写得最好的书。关于前者的说法,他这样说:“也准确,也不准确。说它准确,它反映了一个民族特定的孤独感。西方人的孤独与中国人的孤独非常不一样。小说不单写孤独,写的是孤独深处产生的温暖。知心人之间的温暖,是生活深处的东西。” “《一句顶一万句》里的牛爱国跑到河北,和战友坐到滹沱河边,说着说着,一个人靠着另一个人的肩膀睡着了。牛爱国与姐姐给爹娘上坟之后,姐弟俩坐在一起说话,说着说着,姐姐靠着弟弟的肩膀睡着了。如果能拍成电影的话,是很好的镜头。看似很孤独,其实很温暖。” 在《一句顶一万句》中,刘震云对书中那些手艺人的熟稔令人惊讶,比如剃头的、杀猪的、卖豆腐的等,每个都写得入骨三分,日常得仿佛整日在他眼前晃荡。 他说:“这与我从小的生活有关。过去的手艺人是非常多的。熟悉未必真切,真切不光是熟悉,关键是对里面的人物是否有感情,这是核心点。” “把严酷变成一块冰,掉到幽默的海水里” 在一些场合,刘震云说经常会用老家的一些方法作为行事的罗盘。那么,在延津的处世方法可以拿到北京,在北京的处世方法能不能拿到延津呢? 他这样回答:“这个方法不是小方法。延津或河南人看待世界不是这样的方法。一块羊肉,在河南做成烩面,在北京做成羊排,在陕西做成泡面。这不是重要的。” “我写的《温故一九四二》,那场旱灾死了300万人,应该归于灾荒与政治。但重要的是日常生活中人们对待生死的态度。比如老张要死了,但他想到,老李死在了他的前头,他比老李多活了几天,老张会说,比老李强多了。这种对待生死的看法多么豁达、广阔而有趣味。” “河南人说话与做事非常幽默,有些话北京人答不上。刘氏幽默就是从河南延津老庄的地里长出来的。一句话,幽默是一种生活态度。” 在《一句顶一万句》这部书中,书中人物杨百顺的名字随着他命运的波折改了几次,从杨百顺到杨摩西,又从杨摩西到吴摩西,但问题始终存在,“一个最大的问题一直没解决,就是到哪儿去”。 刘震云深有感触地说:“一个人所面临的问题肯定是所有人的问题,一个人的大问题肯定是人类的大问题。比如生老病死,比如地震、霍乱,所有人都可能遇到,关键是以什么态度对待,河南人是以幽默的态度来看待。像延津,处于黄河流域,黄河流域比较富庶,自古都有统治者进行争夺,战争频繁,一代代人面临的严酷考验太多了,他们不是用鸡蛋往石头上碰,用严酷对待严酷,而是用幽默,把严酷变成一块冰,掉到幽默的海水里。他们是这种生活态度。” “下部作品:女主角是《塔铺》中的李爱莲” 《塔铺》《新兵连》是刘震云饱含感情与泪水的作品,《手机》《我叫刘跃进》是写现代社会的种种病态,《故乡面和花朵》则是他极具想象力的精神长篇小说力作,每一个时期都呈现给读者惊喜,并且每一部都与社会、时代有一个契合点。那么,他的下一部小说又会以什么面目呈现给读者呢? “《塔铺》《新兵连》比较感性,《手机》里的严守一长在河南的地界,《我叫刘跃进》中的刘跃进也是在河南的地界里长出来的。下一部作品基本的情感,看待世界的幽默的态度,刘氏的幽默是不会变的。人物肯定不一样,以前作品中的男性多,这次主人公是女的。”“表面看与生活中的女子没区别,但心里想法不同,这会出现另外一种特别不同的效果。” 他透露:“下部小说的主人公曾经在《塔铺》中出现,叫‘李爱莲’,读者会看到李爱莲30年之后发生了什么变化。” |