|

|

|

|

|

||

|

||||||||||||

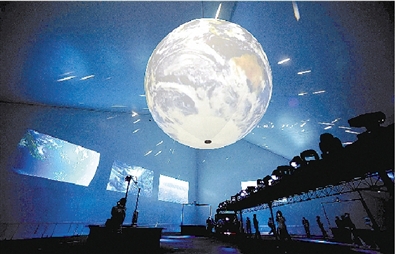

从战国时期的青铜器,到对未来生活的探索 从墙上的青草,到屋顶的绿树 它们都在讲述 低碳世博的故事 “低碳”是现代人所应学习的生活方式,也是上海世博会的“题中之意”。 记者连日来在世博园区采访中感觉到,无论是场馆的外观材质,还是论坛的嘉宾热议,无论是黄浦江畔高逾160米的改良“温度计”,还是场馆内一盏不足50厘米的古灯,都常常促人思索“低碳”二字。 【早有先例】 古人的“低碳”生活啥样? 战国时期的青铜鉴缶是个“双向环保冰箱” 在城市足迹馆的330件海内外文物中,记者找到了中国古人的“低碳”印迹——一座西汉时期的彩绘雁鱼灯。 这座铜灯高约50厘米,造型为鸿雁回首叼鱼,生动优美,设计尤其讲究“环保”。 使用时先往大雁的腹中放入一些水,点燃灯油后,油烟被灯罩遮住,只能通过内置通道融入水中,不会污染环境。 相距铜灯几步远的战国时期青铜鉴缶,同样是一件“节能”用品。 由于鉴与缶之间有较大的空隙,夏天放入冰块,能使酒变凉或防止酒变质,冬天储存热水,可以温酒,仿佛“双向绿色环保冰箱”。 城市足迹馆策展人、上海博物馆馆长陈燮君说,这两件器具的功能一经解说,常令参观者感慨——千余年前先民们就具备这样的生活智慧,何况今人? 【外国案例】 国外都是怎么做的呢? 加拿大馆告诉你一个垃圾填埋场变公园的真实故事 无独有偶,同样在浦西园区,加拿大蒙特利尔案例馆中循环放映着一部精心制作的纪录短片,讲述了这个市中心一个192公顷的垃圾填埋场正在被全面修复成公园的真实故事,片尾一句话令人印象深刻——“当人们将智慧和创造性取代无节制的开采时,环境可以成为我们为之骄傲的共同财产。” 新西兰馆离中国馆很近,面积并不小,却总是被人忽略,这是为什么呢? 原来,它斜坡式的屋顶上建了一个空中大花园,很多游客还以为是世博园内的绿色景观呢。 新西兰馆展出的主要是毛利文化,室内图片也多以新西兰风光和毛利文化为主,穿过Tane神的雕塑,观众漫步馆内,会有一种在海边、城市和荒野中旅行的感觉。 新西兰馆参观活动主要是在室外进行,说得具体点就是在屋顶进行。看到馆内的展示后,顺着楼梯很自然地就到了顶楼,展现在游客眼前的是一个巨大神秘的新西兰花园,然后从8米高的地方倾斜而下。 花园中布满了新西兰特有或擅长栽种的植物、花卉、水果和农产品,尤其是一种毛利语叫做“Pōhutukawa”的树,它最高可以长到20米,在每年的圣诞节期间开满火红的花朵。 晚报首席记者 张锡磊 【中国案例】 东道主如何体现低碳理念的? 宁波案例馆展示“村在景中、景在城中”的场景 作为全球唯一入选上海世博会的乡村实践案例,宁波滕头案例在展示“村在景中、景在城中”的生活场景的同时,也向世人呈现了中国乡村未来理想的发展模式。 2007年,浙江宁波滕头村获得联合国首批“世界十佳和谐乡村”荣誉。 上海把发电厂烟囱变成了超大号的温度计 近代工业革命令城市文明大发展,但也带来了日益严重的环境破坏。工业技术这把“双刃剑”,值得反思。 在黄浦江畔的世博园城市未来馆前,一个从烟囱到“温度计”的“变身”提出了当下人们对“低碳”的鲜明主张,也体现了“变废为宝”的巧思。 作为世博园内最高的建筑,这支“温度计”长达165米,其前身是上海南市发电厂的烟囱,后被改建成世博气象信号塔。塔身的红色刻度和塔顶显示屏都清晰地显示了园区的实况温度,浦西园区的参观者抬头就能看到。本版除署名外均据新华社 【穿越时空】 如何实现低碳生活? 漫步远大馆,徜徉绿色安居梦 5月1日,游客在远大馆三角形空间人造天穹下仰望仿真地球。 漫步上海世博园E片区的远大馆,游客不仅可以了解整个上海世博园区中央空调系统用火制冷的秘密,还能掌握如何使家庭在严寒环境中保持温度又不浪费能源的办法,以及建筑抗震节能的新技术。远大馆的整体展示以低碳、健康、环保、科技为主题,与观众一起探索如何实现绿色安居的梦想。 |