|

|

|

|

|

||

|

|||||||||

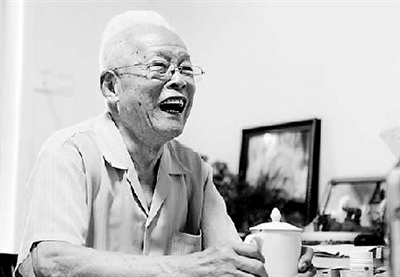

1945年的今天,侵华日军投降签字仪式在南京举行 有一位老兵为我们讲述了那段不得不说的故事 赵振英,93岁,曾任国民党新六军14师40团第一营营长 我们铭记 九月九日 1945年9月9日9时,第二次世界大战中国战区侵华日军投降签字仪式在南京中央军校大礼堂举行,日本中国派遣军总司令冈村宁次签署投降书,向同盟国代表、中国陆军总司令部总司令何应钦表示无条件投降。整个仪式历时15分钟。 仪式结束后,何应钦说:“敬告全国同胞及全世界人士,中国战区日本投降签字仪式已在南京顺利完成,这是中国历史上最有意义的一个日子,这是8年抗战的结果。中国将走上和平建设大道,开创中华民族复兴的伟业。” 一间昏暗狭小的房间,只能摆一张双人床和一张书桌,书桌上的镜框里是妻子的遗像。今年93岁的赵振英就是这个房间的主人。在过去的30多年里,他谨言慎行,连子女都不知道他曾亲历中国历史上最为荣耀的时刻。 1945年9月9日,侵华日军投降签字仪式在南京举行。这是中华民族近百年来抵抗外来侵略的第一次完胜,时任国民党新六军14师40团第一营营长的赵振英,是仪式会场内外警戒工作的负责人。 那本该是这位少校个人经历中最光荣的一页。但此后,因为国民党军官身份,他背着“国民党反动军官”的罪名坐了牢。出狱后,老人一直蜗居在北京西郊的一处居民楼里,并决定永远将这个“秘密”埋葬。 2008年,一个偶然的机会,赵振英的儿子赵精一结识了一个叫晏欢的香港人。而晏欢的外公是中国远征军驻印军50师师长潘裕昆。当年5月,晏欢到北京看望赵振英,从此揭开了一个老兵不得不说的故事。 二十七岁已是少校营长了 1937年7月23日的那个下午,赵振英搭乘“七七事变”后的最后一列火车,离开了故乡北平城。 赵振英原本想考北京大学,但随着卢沟桥上的一声枪响,这个梦想被彻底击碎。从那一刻起,他和当时的许多热血青年一样,汇聚到抗日救国的历史洪流中来,立志要将侵略者赶走。 在此后的8年里,赵振英的战斗足迹遍布湖南、四川、广东、云南,并一路晋升。1944年4月,27岁的赵振英随中国远征军入印缅作战时,就已是少校营长了。 赵振英所在的国民党新六军,被称为国民党军队“王牌中的王牌”,军长廖耀湘,是蒋介石的得意门生。1945年8月,抗战已接近尾声,蒋介石点名要求新六军进驻南京。 1945年8月28日,赵振英的第一营从湖南芷江飞往南京。跳出机舱踏上南京土地的那一刻,赵振英与他的士兵们就注定被载入史册——这是8年抗战以来,第一支收复南京的中国军队。 随后,年轻的少校被上峰委派,负责1945年9月9日日军投降签字仪式会场的警戒工作。在许多参战部队眼中,这个任务是“中国参战军人的最高荣耀”。 “我能亲眼目睹这一切,荣耀啊” 投降签字仪式的地点,是在南京中央军校的大礼堂。 从礼堂门口一直到外面的大街上,每隔50米,就竖着一根旗杆,用蓝白相间的布条包裹,旗杆上挂着同盟国中、美、英、法、苏的五面国旗。 每根旗杆下都站着一个全副武装的第一营士兵,他们身着绿色卡其布美式军装,戴着钢盔与白手套。为了防止走火,士兵的枪膛里并没有上子弹。 签字仪式时,赵振英的位置在日本代表团投降席的左后方,他的士兵遍布整个会场。 在签字仪式的十几分钟里,会场上唯一能够自由走动的人就是赵振英。 受降仪式后不久,1945年10月6日,在南京的新六军军官俱乐部开幕,新六军营级以上军官都出席了。随后,新六军中的美军联络官也完成使命,离开中国。 回国之前,约翰·葛顿南少校拿出一个红色笔记本,让在场的中国军官签名留念。 “当时略有些紧张,但更多的是兴奋!”老人自豪地说,“从甲午战争以来,中国就没有打过胜仗,经过8年抗战,终于把日本人打投降了!我能亲眼目睹这一切,荣耀啊!” 起床第一件事是跟逝去的妻子说说话 1966年,“文革”开始,在一片“打倒”声中,赵振英背着“国民党反动军官”的罪名,被判20年有期徒刑。在狱中,他和爱妻宋玉岐离了婚。 1975年,这场噩梦总算结束了。当年3月,赵振英被特赦了。出狱的第二天,他便与妻子复婚了。 二老的晚年生活平静而幸福。他们在阳台上养了许多花,有君子兰、月季、海棠……每到春天,赵振英就骑三轮车带着妻子去附近的玉渊潭公园,他们手挽着手,在樱花树下一走就是大半天。 2005年12月18日,妻子去世了。临终前,宋玉岐还念叨着:“老赵,剩菜剩饭要烫烫,每天记得烧两壶开水。”此后,赵振英再也不去公园了。 直到今天,这位老兵每天起床的第一件事,就是对着遗像和妻子说上几句话。 在国殇墓园每走几步就要敬个军礼 2009年,在晏欢的帮助下,赵振英的故事被拍成了纪录片。 在云南和四川拍摄时,有一个场景,深深刻在晏欢的脑海里。 那是在云南腾冲的国殇墓园。通往山顶的台阶很长,赵振英每走几步,就要停下来敬个军礼。晏欢劝老人先休息一会儿,赵振英却一直爬到了山顶。他告诉晏欢:“这些弟兄都是战死的英雄,很多人连名字都没留下,都在山顶的大碑里。我要是停下来休息,不是让他们看笑话吗?” 那一刻,晏欢没控制住自己的眼泪。 “我已尽了一个中国人的责任,知足了” 在建川博物馆的老兵手印广场上,博物馆的工作人员将赵振英的手印放大了120%,印在了一块高3.7米、宽2.4米的钢化玻璃上。 这个手印并不孤独。与它相伴的,是其余40多块钢化玻璃上的近4000个老兵手印。正是这些手,挡住了来势汹汹的日本军队,拯救了整个中华民族。 在手印广场的不远处,还有个“壮士广场”。在这个10000平方米的广场上,陈列着215尊高2米的铁合金雕像。这个钢铁铸成的战阵里,有打响抗战第一枪的马占山,有卢沟桥抗敌的宋哲元,有毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇……也有蒋介石、宋美龄、陈绍宽、张灵甫、孙立人……都是抗战时期中华民族抵御外侮的杰出代表。 在“壮士广场”,赵振英很快就从200多尊雕像里发现了自己的长官——新六军军长廖耀湘。老人恭恭敬敬地鞠了三个躬,然后把一束鲜花放在雕像面前。 之后,晏欢问了赵振英一个长久以来一直藏在心里的问题:“如果知道后来会受这么多苦,你还会选择参军抗日吗?” “我不后悔。”老人的回答很干脆,“我尽到了一个中国人的责任,又一直活到今天,知足了。” 看着老人步履蹒跚地走在“壮士广场”,晏欢突然产生一种幻觉:这个拄着拐杖、背影佝偻的老人,与威武雄壮的铸铁战阵融为了一体。 “是英雄而不自知者,才是真英雄。”晏欢感叹道。据《中国青年报》 |