|

|

|

|

|

||

|

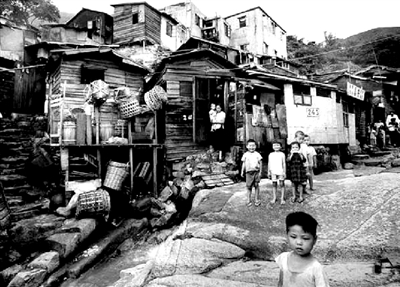

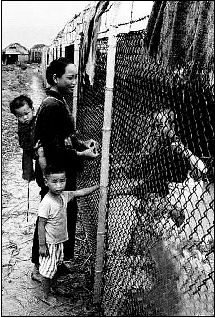

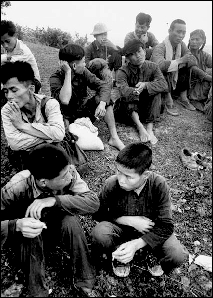

||||||||||||

上世纪50年代至80年代,有近100万名内地居民由深圳越境逃往香港。这被研究者认为是冷战时期历时最长、人数最多的群体性逃亡事件,史称“大逃港”。 为了弄清这段历史,学者陈秉安前后花22年时间,采访了百余名相关人物,收集了大量资料。今年10月,其长篇报告文学《大逃港》公开出版。 “好好练游泳,日后去香港” 这是一部跨度达30年的惊心动魄的逃亡史。 当时的深圳流传着这样一首民谣:“宝安只有三件宝,苍蝇、蚊子、沙井蚝。十屋九空逃香港,家里只剩老和小。” 在民谣背后,则是一组惊人的数字。根据陈秉安掌握的资料,在目前可以查阅到的文件里,从1955年开始出现逃港现象起,深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮,分别是1957年、1962年、1972年和1979年,共计56万人(次);参与者来自广东、湖南、湖北、江西、广西等全国12个省(区)、62个市(县)。 逃港者多为农民,也包括部分城市居民、学生、知识青年、工人,甚至军人。从政治成分看,普通群众居多,也有共青团员、共产党员,甚至中共干部。有一份来自深圳市的数据表明,至1978年,全市干部中参与逃港者共有557人,逃出183人;市直机关有40名副科级以上干部外逃。 逃港的方式可分走路、泅渡、坐船3种。按路线,则有东线、中线、西线之别。泅渡通常是首选。偷渡者往往会选择西线,即从蛇口、红树林一带出发,游过深圳湾,顺利的话,大约一个多小时就能游到香港新界西北部的元朗。 广东人把这种水路偷渡称为“督卒”,借用象棋术语,取其“有去无回”之义。一到夏天,水库和河里便人满为患。不少孩童从小就被家人灌输“好好练游泳,日后去香港”。 偷渡者通常都带有汽车轮胎或救生圈、泡沫塑料等救生工具,还有人将多个避孕套吹起来挂在脖子上。有些偷渡者下水后,一边游一边背诵毛主席语录给自己打气:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利!” 最主要的原因是贫穷和饥荒 许多逃港者都是香港市民的亲属、朋友或同乡 到了1959年,广东出现了严重的饥荒。一份资料显示,当年全省的粮食总产量只有177.58亿斤,比1958年减产15.71%。1960年仍然是一个减产之年,农民实际比常年少收了61.25亿斤粮食,这相当于他们8个月的口粮。 一个逃港者告诉陈秉安,那个时候,伙食里基本看不到肉和油,就连青菜都很罕见。为了缓解饥饿,他曾经吃过蕉渣、禾秆、木瓜皮、番薯藤,甚至一度还吃过观音土。 当时,宝安一个农民一天的平均收入大约在7角钱左右,而香港农民一天的收入平均为70港币,两者间悬殊近100倍。当地流传的民谣唱道:“辛辛苦苦干一年,不如对面8分钱”(指寄信到香港叫亲属汇款回来)。 政治上的迫害,也是逃港的主要原因之一。 著名音乐家马思聪是最为典型的代表。1966年“文革”开始后,时任中央音乐学院院长的马思聪饱受凌辱。1967年,他借一次到深圳演出的机会,铤而走险,乘船逃往香港。他抵达香港的第二天,全港的报纸与电台都报道了这一消息,从而掀起了一场以知识分子和知青为主体、长达10年的逃港浪潮。 对待逃港者,港英当局的态度也经历了几个阶段。 一开始,香港政府虽然不承认逃港者的“居民”身份,但对这些偷渡者其实并不拒绝。逃港者们开始在街角、空地处用木板钉出板屋,有些也到大楼天台上搭建,这也形成了一个后来香港报刊常用的名词:“天台木屋”。 逃港者们从事较多的工作是最为初级的家庭作坊式的手工业——粘纸盒、缝袜子、勾纱等。因为他们工作卖力,要求又低,正好为经济开始腾飞的香港提供了大量廉价劳动力。 到了上世纪60年代,由于逃港者的数量越来越多,港英当局的态度发生了转变,开始实施“即捕即遣”的政策。但由于香港市民与逃港者之间有着千丝万缕的联系,许多逃港者都是香港市民的亲属、朋友或者同乡,这样的政策遭到了普遍的反对。 把生活水平搞上去 近年来,大量的香港人拥入内地反而成为一种潮流 应该拿逃港者怎么办?这成为摆在中国领导人面前的一个难题。 1962年,人民日报一个记者受上级委派,来到深圳。他想搞清楚,这儿究竟发生了什么。 一个当时负责接待这个记者的当地官员向陈秉安回忆,他为这个记者办理了一张过境耕作证,派一位会粤语的公安科长陪同,随着逃港的群众,前往香港九龙。 当时,内地对香港进行丑化宣传。官方发过一份文件,叫《人间地狱——香港》,其中是这样描述的: 一、香港是世界上最荒淫的城市;二、香港黑社会横行;三、香港是最大的制毒贩毒基地;四、香港自杀者是世界上有数的…… 但这个记者在香港看到的并非如此。他和逃港者聊天,对方哭着说:“我们也是党员啊,对不起党,对不起祖国,给社会主义丢了人,可我们实在没办法啊!” 他第一次弄明白了,香港人并非像宣传的那样“生活在水深火热中”,他们的生活水平比内地高出许多。上世纪六七十年代,在内地还吃不饱饭的时候,香港居民已经用上了电视机、洗衣机。 回到深圳后,这个记者先后写了4篇内参,把看到和认识到的情况向中央报告,希望执政者能从大逃亡中“吸取教训,反思历史,调整政策”。 半年以后,原本铁板一块的政策开始有所松动。据说,有国家领导人指示对逃港者放宽不究,并且禁止边防部队向逃港者开枪。与此同时,内地开始通过香港购买粮食,饥荒有了一定程度的缓解。 1997年香港回归后,偷渡基本绝迹。近年来,大量的香港人拥入内地反而成为一种潮流。2006年,香港特别行政区规划署发布“香港居民在中国内地居住情况及意向”调查结果,数据表明,到内地定居的香港居民,2001年为4.1万余人,2005年为9.18万人,4年间增长一倍多;另外还有8.02万人打算未来移居内地。 在深圳特区成立十周年的1990年,陈秉安采访到前来深圳参加庆典的习仲勋。当聊起那段历史时,习仲勋意味深长地说了这样一番话: “千言万语说得再多,都是没用的,把人民生活水平搞上去,才是唯一的办法。不然,人民只会用脚投票。” 据12月8日《中国青年报》12版 林天宏 |