|

||||

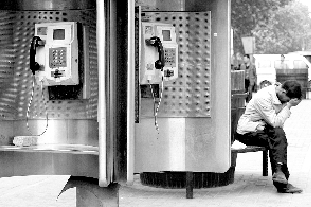

街头公话亭: 正在消失的风景 极盛:5000多部,安装一部1万元 现在:1000多部,几乎被小广告占领 未来:将向公益方面转型 5月24日8点,清晨明媚的阳光下,人的影子拉得很长。走过家门口不远的那个公用电话亭, 6岁的女儿拉着袁林(化名)的手,正蹦蹦跳跳地去上学前班。“你不是说这个可以打电话吗,怎么没见人在这儿打呀?”很多次,女儿都问袁林这个问题。 袁林自己也记不清楚,这个曾经被频繁使用的电话,什么时候与自己断了联系。这种恍惚间的变化,不觉中已走过了10多年。曾是郑州街边一道风景的公用电话亭,已经从当初的大约5000部,减少到目前的1000多部。 公用电话亭会成为继传呼机之后,从我们生活中消失的另一种通讯工具吗?晚报记者 胡审兵 李丽君/文 马健/图 回顾:公话的命运 公话,传呼机的好帮手 老赵对曾经遍布郑州主要街道的电话亭了如指掌。 经历了电信、网通、联通的更名、重组,老赵如今的身份是郑州联通专门负责IC公用电话的班长。 老赵说,郑州的公用电话亭出现于1998年。在那种“方便别人,麻烦自己”的传呼机时代,街头公用电话的使用率是最高的,“那时候,只要传呼机一响,人都到大街上四处跑着找公用电话”。 市民袁林对此记忆尤深,“2000年的时候,刚刚毕业找工作,给别人留的联系方式都是传呼机。碰上周末,有些地方,打电话得排长队。”袁林至今还记得,当时学校旁边,一个招待所楼梯上装的那几部公用电话,曾经人气热到烫手。 老赵回忆,郑州街头公用电话最火的时候约在2002年、2003年,数量有四五千部。“那个时候,公司里这种电话的维护人员就有40多人。” 晚上经常加班加点装电话 郑州联通产品创新支撑中心副主任张勇大约就是在2002年前后,公话亭顶峰时期,和公用电话打上交道的。 “那时候,郑州的主要街道、城中村里,都安装有这种电话,通常都是在马路两侧各装一部,呈‘之’字形布局,可以保证两部电话至少能用一部。”张勇说。每天约有10%的电话需要维修,工作人员需要每天巡检,发现故障及时修复,大家划片包干。 众多的公用电话方便了市民打电话,安装却是很辛苦的。“当时,晚上经常加班加点装电话。头一天还什么都没有的地方,第二天一清早,就竖着一个崭新的电话亭。”张勇说,安装一个公用电话亭的费用需要将近1万块钱。 袁林至今记得,当时女儿出生,他就是用家门口的公用电话给老家人报喜讯的。那几年里,大年初一上午,他都要通过这部电话给家里的老人拜年。 2002年曾经部分换装 如今,随着城市道路改造拓宽,规划调整,当年街头密布的公用电话亭少了许多。 张勇说,2002年前后,火车站附近,一部分多媒体IC卡电话上市,屏幕要比原来的大些,可以上网收邮件、浏览网页。这种电话,如今在郑州的一些街头仍能看到。 袁林还记得,他曾经通过这种多媒体IC卡电话收发过邮件,“当时毕业不久,家里没有电脑,遇到急事,就到街头通过公话上网查看邮件。” 伤离别,瞬间使用骤降 大约在2003年、2004年前后,随着小灵通、手机等通讯工具的普及使用,传呼机逐渐退出历史舞台。随之而来的是,街头公用电话使用量骤降,使用人群主要为学生和外来务工人员。 张勇说,当时公用电话安装数量众多,街道上大约每隔50米就有一部。如今,安装布局上主要在人群密集的地方,比如火车站、学校、公交站、十字路口,大约两三百米会有一部。 另外,如陈砦、白庙等一些城中村人口密集的地方,这种公用电话仍然存在。 “现在总体来看,随着手机的普及,通话费用的降低,公用电话亭的使用量越来越小。”张勇称,目前市区公用电话亭仅剩1000多部电话。 老赵说,维护公话亭的工作人员只有十来个人了。“电话的维修费用还是很高的,一个按键坏了,整个键盘都得坏,换一个键盘得几百块钱。” 调查:公话的影子 之一:6条街、4条道,只有一个公电亭 为实地了解目前市区公用电话的存在和使用情况,记者近日进行了局部调查。 5月18日下午5时,记者沿陇海路文化宫路口——嵩山路——建设路——大学路一线,穿行6条街、4条道,没有看到一个电话亭,路人们都是拿着手机打电话。通过两位出租车司机的指点,在郑州大学第一附属医院1号病房楼前北侧,记者找到了一个电话亭。 绿色的拱形塑料外罩一侧损坏严重,周身被贴上了五六张小广告。拿起听筒,里面传来“嘟嘟嘟”的声音,表明两部电话还可以正常使用。 “偶尔能见到一两个人用,多是病人家属。”负责此处卫生的席女士说,原来在病房楼的南侧,也有四五个公用电话亭,后来内部拆迁改造,电话亭就不知去向了。 之二:淮河路,公话亭久无人光顾 家住淮河路的张老先生说,他们家附近还能看到几个IC公用电话亭,记者便和他一道前往寻找。 张老先生也曾是那些话亭的常客,靠着一张201电话卡,他经常在电话亭里给孩子们打电话,直到孩子们给家里装上了固定电话。 淮北街与淮河路交叉口东约100米,一个蓝色的IC公用电话亭矗立在街边,电话上、听筒上布满厚厚的灰尘,已经很久没有人用过它了。电话上方,贴着一张2009年5月1日宣布的IC卡资费下调的公告,上面也是一层灰土。 “十几年前,这条路上每隔七八十米就有一个话亭,现在能想起来的也就四五个了。”张老先生说,这些电话亭有的是被撞坏的,有的是被恶意破坏或偷盗了。 “手机普及了,IC公用电话亭所承载的通信使命已经完成了,与其让它们在街边自生自灭,还不如相关单位统一将它们拆除。”张老先生这样认为。 之三:大学校园里,IC电话少人用 曾经,学生是IC公用电话亭的绝对使用者和追随者,现在呢?上周末,记者来到郑州大学新校区学生公寓区荷园。 荷园内,每栋宿舍楼下几乎都设有三四个电话亭,但鲜有学生前来使用。随意检查发现,这些电话损坏严重,近一半都有毛病。 一路走来,在19号宿舍楼下,记者终于看到IC电话亭前站了一名男同学。他说自己是材料学院大三的学生,老家在周口,每次给外地的家人或朋友联系,他都用IC电话。 “IC电话的资费比手机便宜,辐射量也小许多。”这位同学说,他从大一开始几乎每月都会买一张20元钱的201卡,现在宿舍抽屉里还保存有十几张画面漂亮的201卡。“现在只有周末晚上可以看到几个打电话的,多为大一的学生,但我对它的感情还是很深的。” 展望:将承担市民拨打应急电话的公益功能 曾经人人使用、投资近万元,如今鲜有人问津、数量稀少。公话亭,会像传呼机那样慢慢消失吗? 夕阳下,袁林领着女儿回家,路过电话亭的时候,女儿调皮地拿下话机:“喂喂,爸爸在家吗?” 张勇觉得,虽然现在手机使用已经普及,但对那些通话时间长的人来说,使用公用电话的费用还是更为便宜,特别是对于一些出差人群。 而据了解,目前全国通用的电话IC卡,市话、长话的费用,每分钟只有1毛钱;那种201电话卡,20元一张的,长话费用一分钟只有9分钱,10元一张的,长话费用一分钟也只有一毛二分钱。 “目前,街头的公用电话亭已经没有利润可言,主要承担一些公益职能,如市民应急可以直接拨打110、120等。”张勇说,在机场、火车站等地方,公话亭仍然有存在的必要,这也是城市形象的一个标志。 他认为,公用电话亭不会消失,“我们正计划将它向更公益的方面转型,也在和一些商家联系,做成多媒体的电话亭,比如在电话上进行公交查询、线路查询、天气查询等服务。” |

| 3上一篇 下一篇4 |