|

||||

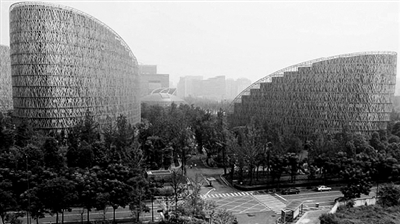

走出郑州看全国系列活动—— 成都站(中) 每座城市都有属于自己的故事。 成都的故事有许多讲法,其中引人入胜的一种,关于营造。 这座城市的得名,按照最广为知晓的解释便与此相连,“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。 2300多年以来,这里是中国城址未变、名无更迭、延续至今最古老的城市之一。这既是历史丰厚的馈赠,也预示着这片土地能不断开敞新的营造空间。 如今,这个古蜀郡上,一座新城正在崛起,令人惊奇的是,它是为一个产业而生的城市。 这就是——天府新城。 晚报记者 孙娟 邢进 文/图 一条捷径 工业基础薄弱的成都探索出的“捷径” 从计划经济时代,成都的工业基础就不够厚实,解放时成都的工业只有“三根半烟筒”——其中有一家肥皂厂是不冒烟的,因此只算半根。 城市发展究竟以什么作为核心竞争力?一直是城市管理者思考的问题。 事实上,成都在工业化尚未完成的情况下,超前布局新型现代城市,即所谓“三轴”模式,“复合城市化、要素市场化、城乡一体化”,主动放弃重工业化的部分红利,提出来一个现代产业体系的概念,要把总部基地和现代服务业作为产业体系核心,以高新技术为先导,以现代制造业和现代农业为支撑。 在此概念下,第三产业和民营经济自然成为主角,而“天府新城”则是这个思路下的典范。 一个城市与一个产业的融合 2005年,成都市正式提出,将软件产业作为全市的“基础性、先导性和战略性产业”进行重点扶持、重点发展,而成都高新区,成为软件产业的核心承载地。 2006年2月,成都市召开了软件产业发展工作会。就发展一个产业,专门召开全市性大会,在成都还是头一次。 随后,成都市加大了天府软件园、成都高新孵化园等载体和公共技术平台建设力度,从人才引进和培养、房租优惠、税收返还、产业扶持、融资帮扶、市场开拓等多方面对软件企业进行培育,加大“外引”和“内培”力度,支持企业尽快做大、做优、做强,大大地促进了软件及服务外包产业的发展。 推动一个产业的发展,除了主观的政策引导、产业扶持之外,客观的产业基础、人力及文化等“先天”要素,同样具有先决条件。 成都市经信委有关负责人介绍,在成都市人才、成本、城市是发展软件及服务外包业必不可少的支撑要素,而这三个领域,恰恰是成都相对于很多城市的优势。 一种融合 一座新城 为软件产业而生的60万人口的城市 曾有专家说,单纯以行政命令的手段造城,或许收获一座“空城”;以单一发展住宅疏散中心区人口的思路造城,则往往成为一座“睡城”。 在成都,天府新城趟出了一条不同的道路。 提起成都,“天府软件园”自然不会陌生,是世界上最大的单体软件园,已经成为叫响全球的城市名片。 如今,在软件园的基础上,这里将为一个产业造一座60万人口的新城,名叫天府新城。这座为产业而造的城市,如今“新城”正带着喜人的态势健康生长。 走在成都高新区街头,阳光从云层的缝隙洒落下来,一片造型各异的高楼在金色的光泽里直冲云霄,驾车穿行在这里,你会发现某些奇妙的变化:英特尔、IBM、腾讯、阿里巴巴……这些世界知名企业的标志会不断闪现在眼前。 天府新城就是这样从最初的软件园,到高新技术产业化基地,到城市副中心、科技商务新城,再到如今的定位“软件产业城,城市新中心”的科技商务新城。 高新区管委会一名负责人称,天府新城绝不是简单的造城,在成都高新区,新城为产业而生,产业因新城而强。 一个目标 天府新城要打造成为中国的“班加罗尔” 如今,作为“软件产业城”,天府新城核心区目前已落户软件及服务外包企业500多家,聚集了赛门铁克、诺基亚等一大批国际国内知名企业;全球软件100强中有10家、服务外包100强中有5家已进驻天府新城。据不完全统计,全部建成后将可形成约420万平方米的软件及服务外包产业承载能力。 近者悦,远者来。 在天府新城崛起的背后,不少人在思索,成都如何提供产业持续发展要素支撑呢? “国际‘大牌’企业的入驻,推动了国内企业自主研发能力的提升。我们很多内培企业已经发展壮大起来,这与大环境的影响息息相关。”天府软件园的负责人说。 为了让这座新城更具有活力和后劲,管理者希望把越来越多的人才留下来。 月租200元的大学生创业居住区门前,有公交车线路直达城市中心;房价只有周边一半的高档小区几近完工,售楼顾问介绍,这个小区只面向从外地来软件园工作的高端人才。 现在,这座新城的眼光不仅仅局限在国内,天府新城要打造成为中国的“班加罗尔”。 一种力道 成都是一座企业来了就不想走的城市 成都,早已不是传统农耕意义上的稻粮满仓,而是引领现代化发展的财富聚宝盆。其中,民营经济的高速发展已经占据半壁江山。 据统计,2010年,成都民营经济占地区生产总值比重已达到55.5%,全市20个区县中,有16个民营经济增加值占GDP比重超过一半。 青羊工业总部基地聚集了众多民营经济公司。力方国际数字科技有限公司位于其中,每天上百名年轻人戴着耳机忙碌在开放的工作台前。这个起初只打算将成都作为外包加工基地的公司,出乎意料的是成都本土的业绩也风生水起。 公司总经理李锋介绍,最初曾考虑将公司中西部总部设在其他省份,但最终还是选择了成都。 “只要企业有需要,一个电话就可以解决,政府会主动为我们购买一些服务券,用于员工岗位培训和经营管理者培训,服务很贴心很到位,都用在企业最需要的地方。”李锋说。 成都民营企业的特点是规模以下的小企业星罗棋布。为此,对政府之手的力道,这些中小企业最为敏感。 “企业要做企业的事,政府要做政府的事,政府对企业的影响和干预除非万不得已,尽量不要插手太多,我认为在此方面,成都市政府做得不错,它很慎用公权力的优势,主要着力在资源维护和基础服务上。”李锋说。 一套服务 企业服务呼叫中心成为企业110 李锋所说的基础服务体系之一,就是成都市全力打造的中小企业服务中心,到2012年将覆盖到全市各个县市区。服务中心是公益性服务机构,开展促进中小企业发展的各项服务工作。 不仅如此,成都市还专门开通了企业服务呼叫中心,更是开创了全国先河。 走进成都高新区962000企业服务呼叫中心,这是在全国56个国家级高新区中,首个创新建成并投入使用的企业服务呼叫中心。 “我们都称它企业110,还有人管它叫企业保姆。”硅宝科技的负责人笑着说。之前,硅宝科技曾反映门牌号重复了,这导致公司在上市资料填报中遇到了很大麻烦,呼叫中心获悉后第一时间解决了这个问题。 不论是投资等大事,还是疏通下水道等小事,企业在任何时间只要拨打这个号码,都能得到及时答复和处理。 高新区发展策划局负责人说,呼叫中心只是一个诉求集合渠道,在全区各部门、街道都安排了专门分管领导、联系专员,通过中心专网,分流每个企业诉求,最终架构起“牵一发、动全身”的企业服务中枢。 据统计,该呼叫中心每月呼叫量为300余个,72.7%的企业认可服务的有效性。 扶持微型企业培育城市持续发展的动力 从企业服务中心到企业服务呼叫中心,这只是成都实现“小机构大服务”理念的一个缩影。 目前,成都市已建立中小企业创业基地、公共服务平台、信用担保体系、中小企业电子商务平台,同时还建立中小企业服务机构联盟,推动社会机构为企业开展专业性服务。 从在西部率先实施“项目报建”并联审批服务创新模式,到改革行政审批制度,删减掉九成以上审批项目……这一次,成都市又将目标瞄向了众多的微型企业,以期将他们培育成未来的新希望、宏达、蓝光等大集团。 2011年7月19日下午,市经信委举行了扶持微型企业发展专项行动启动仪式,每年扶持微型企业1000户,每年发给1万元企业服务券,为他们进行的培训、咨询等服务“埋单”。看成都民营经济发展,不难看出连续有效的扶持政策,投资软环境的不断深化,“小”政府 “大”服务理念提升,为各类市场主体舒展了加快发展的臂膀。 成都,这座城市不断在寻求着更好更快发展的驱动力。 一种动力 |