|

|||||||||

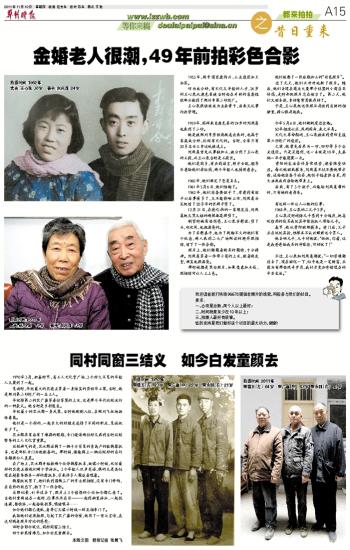

1953年,新中国百废待兴,工业建设如火如荼。 作为成分好、有文化又年轻的人才,26岁的王心泉从鹿邑县被当时尚在开封的省委组织部分配到了郑州市第二砂轮厂。 王心泉很快就成为业务骨干,后来又从事行政管理。 1959年,同样来自鹿邑县的24岁的刘凤莲也来到了二砂。 她是被郑州市劳动局挑选出来的,也属于家庭成分好、比较有文化的。当时,全县只有30多名女工幸运地被选上。 刘凤莲首先从事粗加工,被分到了王心泉的工段,而王心泉当时是工段长。 他们是同乡,有共同语言,郎才女貌,领导乐意给他们牵红线,两个年轻人也情投意合。 1960年,他们确定了恋爱关系。 1961年5月6日,他们结婚了。 1962年,他们准备要孩子了,考虑到有孩子以后事情多了,又不能影响工作,刘凤莲决定把留了20多年的长辫子剪了。 12月31日,在德化街的一家理发店,刘凤莲把又黑又粗的两根麻花辫剪了。 刚剪时她有些伤感,王心泉安慰说:剪了头,吹吹风,也挺漂亮的。 为了安慰妻子,也为了新婚不久的他们有个纪念,两人来到二七广场附近的艳芳照相馆,留下了一张合影。 照片上,他们都围着刚买的围脖,十分精神。刘凤莲穿着一件带小花的上衣,配着新发型,确实也很漂亮。 那时候都是黑白照片,如果愿意加点钱,照相馆可以人工上色。 他们就要了一张后期加工的“彩色照片”。 过了几天,他们兴冲冲地取了照片。随后,他们去现在商业大厦那个位置的小商店买针线,走时却把照片忘在柜台了。第二天,他们又回去找,幸好售货员保存好了。 于是,王心泉把这张照片存放到自制的相册里,精心保存起来。 今年5月6日,他们刚刚度过金婚。 50年相濡以沫,风雨同舟,来之不易。 文化大革命期间,王心泉被派到贵阳支援第六砂轮厂的建设。 之前,他曾先后参与一砂、四砂等多个企业建设。只是没想到,这一去就是10年,夫妻俩一年才能团聚一次。 贵阳的生活条件异常艰苦,粮食限量供应。每次他回来探亲,刘凤莲不仅不要他带东西,还给他准备干面条,把饺子馅煮熟当菜,用大油熬成肉渣给他带身上。 后来,有了3个孩子,而能给刘凤莲帮忙的,只有她的老母亲。 有这样一件让人心酸的往事: 1968年,王心泉的二儿子2岁。 王心泉没时间陪儿子感到十分愧疚,把省吃俭用的钱买成玩具冲锋枪托人带给儿子。 春节,他从贵阳回郑探亲。进门后,儿子正在玩玩具枪,但根本不认识眼前这个男人。 他去哄儿子,儿子对他说:“叔叔,你看,这是我爸爸给我买的冲锋枪,可好玩了!” 不过,王心泉和刘凤莲都说:“一切苦难都过去了,现在回忆一下,似乎也是一笔财富,正因为有那些艰辛岁月,我们才更加珍惜现在的平安生活。” 欢迎读者拨打热线96678提供老照片的线索,积极参与我们的栏目。 要求: 一、必须是合影,两个人以上最好; 二、时间跨度至少在10年以上; 三、拍照人最好有故事。 您的支持是我们做好这个栏目的最大动力,谢谢! |

| 3上一篇 |