|

||||||||||||

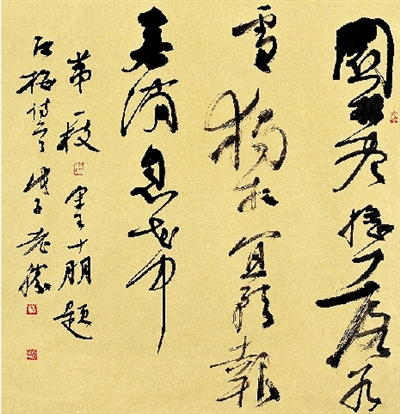

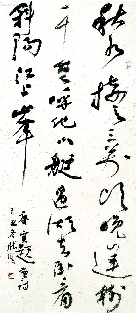

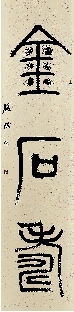

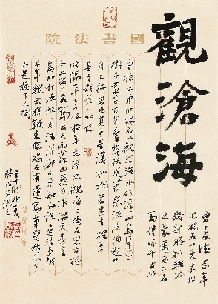

可以说,书法是一门特别重视和讲究“法度”的艺术。有“法”或无“法”,从古到今皆被认为是书匠与书法家的根本区别。书法离不开 “法”,指的是古有古法、今有新法;庙堂有经典之法,江湖有简捷之法;不同书体,各有各法。 “法”当为书法之生命,“指挥”着“东方魔块”及其神秘的空间建构及变幻莫测的线条表现,体现出中国人因文字书写而对自然、社会、人生的美学感悟与哲学思考,并经过几千年的积累而逐步成为中国传统文化精神的核心。从历史发展来看,正是前人知“法”、用“法”、守“法”,才创造了无数至今读来仍会激动人心的美好图式,如千古绝唱的王羲之《兰亭序》、被誉为天下第二行书的颜真卿《祭侄稿》、米芾的《研山铭》…… 而我以为“书法”只是一个泛称,或者说是“书”、“法”、“道”三个层面的合称。“书”即写,社会大众书写文字的层面,人尽可为;凡写字、人各有法。“书”者之中只有笃学尚艺、“知”法 “守”法者才有望拒“匠气”、“匪气”及“俗气”而成为名副其实的书法家。“道”的层面,乃书法艺术的最高境界。“运用之妙、存乎一心”,得道方知“法无定法”、“道法自然”为至理!真得此道者凤毛麟角,其德其艺必如高山大海,且需社会与历史予以公认,绝非个人自诩为“大师”、“泰斗”则也!联想当今书坛:信手涂鸦者常以书法家自居并招摇过市;一些初学者或爱好者动辄头顶“书法家”桂冠并前缀“著名”二字,以为可以瞒天过海;不少“著名书法家”名气之大,如日中天,而笔下书法实在令人难以称道,甚至“惨不忍睹”。 兵无常势、水无常形、文无定法,其实书法亦然。故“守”与“破”、“法”与“非法”永远是矛盾的对立统一。古法形成之前断无成法,而创新必然是相对于既有之法而言。首先从个案来看,假如没有钟繇、张芝、卫铄以及“汉魏以来诸名家”传承之古法,便不会产生晋代的著名书法家王羲之;如果没有王羲之“兼撮众法,备成一家”,全然突破隶书笔意,变汉魏质朴书风为笔法精致、妍美流便的今体书风,更不可能成为彪炳千秋的书圣。笔法虽然可以相互传授,但其发展主要靠书法家个体、群体的创造。如蔡邕的飞白笔法、王献之的“外拓”笔法、颜真卿的“屋漏痕”笔法,都是在传承古法而又不拘成法、通过勤学与精思所创造出来的新法。古人、今人对书法美学、书写规律的认识也是如此,绝不可能一蹴而就,或者发展到今天为止。故老子《道德经》云:“道可道,非常道,名可名,非常名。”如果我们不了解这一点,就只能永远游离于艺术真谛的门槛之外,更谈不上达到书法艺术的最高境界。 书法有法,书法无法。如果说书法之至道在于“法非法”,那么至理却在于“无法有天”。其实“无法”易、“有天”难,境界莫高、且无捷径可寻。只有得道明理、笃学尚艺,“修炼”到火候、方能自然而然进入大道之门。书法之道亦是哲学之道:黑与白、疏与密、欹与正、徐与疾、大与小、粗与细、虚与实、曲与直……其中充满着天机与辩证。 书法有法亦无法,大象无形却有形。天有天之道,在于“始万物”;地有地之道,在于“生万物”;人有人之道,在于“成万物”。而艺术妙在似与不似、是与不是之间。故我深信:天人合一、人书合一、心手合一,书家方可悟天道、沐天风、闻天籁、识天趣、得天然。 李胜洪 |

| 3上一篇 |