|

||||||

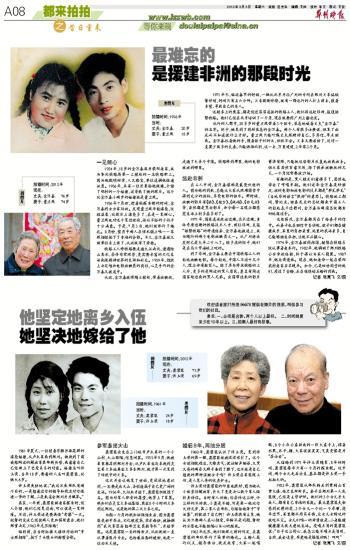

最难忘的 是援建非洲的那段时光 1971年冬,临近春节的时候,一辆从北京开往广州的专列在郑州火车站短暂停留,时间只有五六分钟。火车刚刚停稳,就有一群送行的人扑上前去,挨着车窗,寻找自己的亲人。 这趟车上的乘客,都是经过层层选拔的铁路工人,他们将,援建坦赞铁路。他们已经在北京培训了一个月,现在就要到广州上船出发。 送行的人群中,30多岁的董兰凤带着3个孩子,焦急地喊着丈夫“金万春”的名字。终于,她见到了同样焦急的金万春。两个人有很多话要说,但见了面反而不知道说什么才好。董兰凤只能叮嘱丈夫照顾好自己、多写信、早点回来。金万春拉着她的手,摸着孩子们的头,依依不舍。火车又要启动了,这对一直聚少离多的夫妻,只能洒泪而别,这一去,万里迢迢,2年零3个月。 一见倾心 1954年,18岁的金万春离开荥阳老家,成为华北铁路局第一工程处的一名铁路职工。因为他聪明好学,人又踏实,单位选调他做通讯员。1956年,本家一位长辈给他做媒,介绍了邻村的一个姑娘,还寄来了她的照片。这个比金万春小两岁的姑娘就是董兰凤。 1956年7月初,趁着休探亲假的时间,金万春到女方家拜访。发现董兰凤年轻漂亮,性格温柔,比照片上漂亮多了,真是一见倾心。董兰凤也对这个见过世面、谈吐不俗的小伙子十分满意。于是,7月3日,他们就举行了婚礼。8月份,蜜月中两人在须水镇上唯一一家照相馆拍下了幸福的合影。不久,金万春就又回单位去上班了,从此就有了牵挂。 铁路工人修铁路要走遍大江南北,遭遇险山恶水,条件非常艰苦,更需要丰富的文化生活来做精神世界的支持和补充。1959年,组织上决定增加电影放映员的岗位,心灵手巧的金万春又被选中。 从此,金万春就跟随工程处,带着放映机,走遍了大半个中国。铁路修到那里,他的电影就放到哪里。 远赴非洲 在工人中间,金万春堪称是最受欢迎的人。因为他的到来,总能让大家从艰难困苦中得到充分的放松,享受电影的快乐。那时候,放映的影片有《桥》、《柜台》、《祝福》、《白毛女》等,虽然都是黑白影片,却令每一名观众都感觉生活立刻多姿多彩了。 1971年,国家选派政治过硬、技术过硬、身体素质过硬的铁路技术人才,前往非洲,支援“坦赞铁路”的修建任务,金万春也被选上,成为随行的两个电影放映员之一。从广州港出发时已是大年二十八了。除夕夜的饺子,他们是在马六甲海峡上吃的。 到了非洲,金万春主要在中国铁路工人的驻地放映电影。每个驻地,中国人不过十几个人,观众却有数百人。除了参与修筑铁路的工人外,更多的是附近的黑人居民,甚至有周边国家跑过来的黑人兄弟。出国带过来的影片资源有限,只能把这些影片反复地放来放去。但大家居然百看不厌,除了保养放映机的几天,一个月经常要放27场。 有趣的是,黑人朋友们看得多了,居然也学会了哼唱京剧。他们还夸金万春是好朋友,放的电影和放电影的技术都是“萨瓦萨瓦”(当地非洲语言“很好”的意思)。铁路施工期间,赞比亚、坦桑尼亚的总统都来中国工人的驻地表示过慰问,金万春与两国总统都亲切地握过手。 这些情况,金万春都写在了给妻子的信中。而妻子也在回信中告诉他,孩子们都在健康成长,家里的负担虽重,地里的农活虽多,自己能够独自承担,让他不必操心。 1974年,金万春回到祖国,继续在铁路系统从事着老本行。1982年,他调回了郑州铁路公安学校任教,终于得以与家人团聚。1987年,他光荣退休。现在,他和老伴一起在荥阳农村老家安享晚年。如今,已是四世同堂的他们,度过了金婚,正在迎接钻石婚的到来。 记者 张翼飞 文/图 |

| 3上一篇 |