|

||||||

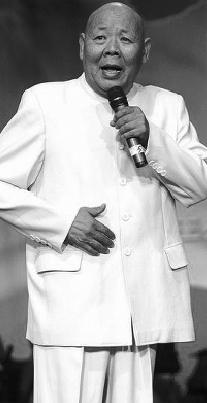

“小苍娃”走了,从此天堂唱起了《卷席筒》 河南千余名群众送行 众戏迷怀念泪流不已 “小苍娃我离了登封小县,一路上我受尽了饥饿熬煎……”活跃在曲剧舞台数十年,以《卷席筒》“小苍娃”形象家喻户晓的著名曲剧表演艺术家、“海派”创始人海连池10月4日凌晨5时左右在郑州逝世,享年71岁。 6日,海连池追悼会在郑州举行,千余名群众为一代曲剧大师送行,更多天南地北喜爱他的戏迷、观众无法赶到现场,在网上为海连池默默送行……同一天,海连池的遗体在老家许昌禹州安葬。 记者 尚新娇 他因“小苍娃”而声名鹊起 6日,海连池追悼会在郑州举行,“德艺双馨,一曲苍娃传广宇。曲范共仰,百年有海耀高曲。”戏迷敬送的挽联令人动容。海连池的儿子海波在悼词中说,父亲海连池一生颠沛流离,艰辛的民间生活为其艺术生涯奠定了方向,那就是为老百姓唱戏,唱好戏。 《卷席筒》是河南曲剧的经典剧目,1978年传统戏恢复上演后,郑州市曲剧团重新整理排演了《卷席筒》,轰动郑州。人们想起了《卷席筒》,就想起了河南曲剧;想起了小苍娃,就想起了海连池。海波在接受采访时说,1979年在人民公园演出时,有的背着铺盖卷儿排队买票,连树上都爬满了观众。郑州公交公司为此还专门为郊区群众加车,方便群众看戏。 海连池的表演活灵活现,唱腔浑厚纯朴,与“小苍娃”这个角色浑然一体。联系到自己艰辛的童年生活,海连池觉得“苍娃的一生就是我的一生,我的一生就是苍娃的一生”。《卷席筒》使他的演艺生涯达到高峰,海连池的其他代表剧目还有《薛刚反朝》《孤男寡女》《徐九经升官记》等。 他的离去是曲剧的重大损失 省文联副主席、剧协主席李树建说到海连池的艺术成就时说:“海老师在全国地方戏当中影响很大,尤其是《卷席筒》拍电影后影响更大。我是听着他的戏长大的,他的去世对河南乃至全国戏剧界都是重大损失。海老师演人物不是演角色,而是从人物内心出发,他演小苍娃,富有强烈的生活气息,表演贴近生活。” 郑州曲剧团团长曲亚汉谈到,海老师是地地道道的曲剧人,他为曲剧而生,为曲剧而活。他的影响力不仅在河南,在大半个中国都受到欢迎,他是曲剧的特殊符号,把曲剧带到一个新的高度。戏剧音乐家耿玉卿与海连池是儿女亲家,对海连池最为了解,“海连池的唱腔声音坚实,穿透力强,他把戏看得比什么都重要。平时一身病,一上台就变了个人。他在临走的前几天还与我谈到曲剧今后的发展和他个人的想法,他是非常曲剧化的一个人,带着许多梦想遗憾地走了”。 戏迷怀念“小苍娃”,无限惋惜 连日来,戏迷们不断以各种方式表达自己对海连池的追思。网友“仲景佳来”在博文中写道:“海先生唱戏,非常投入,感情十分丰富,一句‘小苍娃我生来灾星重’出口,已是泪流两行。他的声音浑厚,有童声,唱起来韵味十足,余音绕梁。海先生为无数喜爱他的观众送去欢笑,送去那韵味深长的曲剧唱腔……至今我仍记得,80多岁的外婆坐在电视机前一看到海先生出场,都会非常兴奋,仔细端详。老太太对小苍娃是百看不厌。” 更有戏迷把戏里“小苍娃”的唱词改成了挽词,表达对海连池去世的无限惋惜之情。“突闻海连池大师去世,甚为难过,河南又少了一位曲艺大师,天堂又多了一个好声音”,“先生已远离我们,但小苍娃永远活在喜欢先生的戏迷心中”……数不清的网友缅怀着这位曲剧大师。 “海二代”继续传承海派艺术 海连池的儿子海波子承父业,与妻子耿梅同在郑州曲剧团。耿梅回忆说:“父亲在我心中更多的是一位老师的形象。我和父亲同台演出时,他扮小苍娃,我扮小苍娃的嫂子张氏。一个是老师,一个是学生,再加上他是父亲,我是儿媳,刚开始心里特别忐忑,感觉很不自然。父亲鼓励我,到舞台上要把脸装到兜里。舞台上你就是我嫂子,我就是你兄弟,这样才能演好人物,演好角色。” 郑州曲剧团导演王学锋1991年拜海连池学艺,他说9月26日师父刚过了七十一岁大寿,师兄弟在一起为他过了大寿。在为师父祝寿时,师父还说:“不管是郑州、南阳、洛阳、平顶山哪个流派的曲剧,都姓‘曲’,一定要学习众长,兼收并蓄。” 海连池曲剧团团长周少军告诉记者,海连池曲剧团是民营剧团,在外面演出只要提到“老爷子”,群众没有不知道的。演出回来给师父看音像资料,师父都要认真观看指点:“这个唱腔不对,要把心声唱出来,你自己不感动,咋能让观众感动呢?”周少军叹道:“可惜他走得太早,他的好多东西我们还没学到。” |

| 3上一篇 下一篇4 |