|

||||||||||||||||||

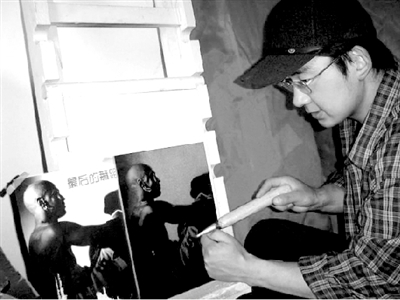

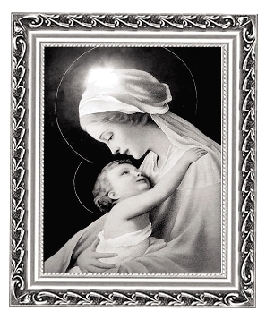

这是一门独特的雕刻艺术 被人们称为“石头上的刺绣” 河南目前仅存侯寨乡郭良顺一处 “影雕”是在石雕艺术中新开拓出来的一门独特的雕刻艺术。 影雕发源于中国石雕之都——福建省惠安县,河北、江西地区也有影雕技艺的存在,河南地区目前仅有二七区侯寨乡郭良顺一处。2008年,郭良顺的影雕技艺被评为郑州市市级非物质文化遗产。 当看到郭良顺的影雕作品时,没有人会相信自己的眼睛,总以为这是由电脑、机械或是印刷而成的复制品,当目睹现场制作过程后,则惊叹不已,纯手工一点一点雕刻出来的作品画面逼真、栩栩如生,山水、花鸟、动物、鱼虫,就连人物写真也效果极佳。因为影雕作品是采用高档优质的花岗岩作为基材,所以作品能够达到千年不腐,万年不变。而其表面镜面高光的亮度,不怕风刮雨淋,使得它的应用面很广,只要别的工艺品能摆能放能挂的地方和场合,都能把它融入其中,相辅相成,呼应有章,而且能体现出另一种意想不到的绝佳效果。记者 苏瑜 1 石匠庄出了个玉雕匠 郭良顺出生在郑州西南郊一个小村庄里。据说,明代时,这一带(今二七区侯寨乡樱桃沟社区)是有名的石匠庄,出了不少民间石雕艺人,他们雕刻出的一些精细传神的浮雕作品,作为建筑装饰品,以其独特的商品形式流通于市场。到了清代,石雕艺术逐步走向成熟,艺术风格转为精雕细琢,技艺广泛流传。 郭良顺年少时就非常喜欢画画,初中时有幸被华夏书画院副院长陈银须先生开蒙指导,技法大进。不管是乡里、区里、市里,只要有绘画比赛,他都在繁忙的学业之余积极参加,每次都能为校争光。因为学习一直在班上名列前茅,所以大家对这个“未来的大学生”抱了很大的希望。高三报考志愿的时候,他选择了艺术类学院,全省统考时,他的成绩在所报院校中名列第四。然而,天意弄人,偏偏在高考那天,郭良顺竟然忘记了考试时间。 “等我赶到考场时发现考生都在外面复习第二门考试科目了,我苦苦哀求所报学校的校长请求再给我一次机会让我再考一次,可对方却无可奈何地回答说这是统一考试,不可能补考的……”无奈之下,郭良顺只有努力把后面的科目考好,但老天终究没有给他机会,总分因与分数线差4分,他与大学失之交臂。 看儿子整天愁着脸不是个办法,郭良顺的父亲就把不情愿的他送到了一所技校学钳工。在钳工课程中,有一门是制图课,这是郭良顺最擅长的。有一次,老师在课堂上让大家画一个正立方体六面各有圆孔相交穿过的零部件的三面视图,“全班除了我画对外,其余就连老师和教材答案也无一幸免全沦陷了,老师站在他的立场上与我辩论,争执了两节课都没有结果,后来在课余时间终于认可了我的答案。”郭良顺说道。 就是这张图让他这个一年级新生在整个学校传得沸沸扬扬,同时也改变了郭良顺的思想,更改变了他的人生。没过几个月,他便主动退学了,他决定逃出学校这个笼子勇敢去追求自己的梦想! 在朋友的引荐下,郭良顺拜在了玉雕工艺美术大师麻文生门下,潜心学习玉雕。学艺三年,郭良顺出师。他先后到新密、广东揭阳、上海做玉石雕刻工作。每当碰触到这天然的石材时,他就忍不住感慨大自然的魔力与神奇。“那时候光手上虎口那个地方都好几处伤,最严重的一次我的眼睛差点被打碎的玉石碴打瞎,而我一个师弟那次直接被机器从手心穿透到手背上……” 2 被“中华一绝”的影雕震惊 一次偶然的机会,郭良顺无意看到了中央电视台主持人敬一丹播出的一档关于影雕艺术的专题片。看着镜头中的小姑娘竟然能够用手在石头上雕刻出一个个逼真形象,郭良顺被深深震撼了。“我一定要把这项绝技学到手!”凭着对艺术的狂热,郭良顺试图联系到节目主持人敬一丹,来找到能够教授影雕的师傅。 接下来几个月,他不断打听敬一丹的电话,按照规定,工作人员的电话是不能随意告诉外人的,但是郭良顺的执著打动了接线员,于是他得到了敬一丹的工作电话,然而打了一周电话也没有打通。无奈之下,他只好另寻他路——在地图上找节目当中仅有的一个地域名词“崇武”。 崇武在哪儿?他根本没有听说过。只好毫无头绪地在地图上书籍上查阅,依然无果。功夫不负有心人,有一天他竟然在一张旧版地图上福建省的一个小角落里发现了这两个字。考虑到路途遥远,他拨打了当地的114查号台,又打到当地基层政府,得知那边的村子家家户户都有人做影雕,但就是不收外地的学徒。 郭良顺没有死心,他破釜沉舟,辞去了高薪的工作,踏上了前往福州的火车,几经周折才打听到地方,发现自己光在路上绕远的路程就有几百里之遥。 郭良顺逐个拜访大大小小的影雕店面,处处吃闭门羹。最后,在火车上认识的当地一个外贸公司的经理帮他介绍了一个石材厂老板,郭良顺这才托关系进了一家影雕加工店。 拜师成功后,郭良顺如获至宝,平时积极地包揽了所有做饭打扫卫生的杂活,到了晚上还在勤奋练习。因为本身有比较好的美术功底和玉雕基础,短短3个月的时间,郭良顺所练就的功夫就已经超过了一些学习3年的师姐们。 到了第四个月,老家有急事要郭良顺回郑州,此后便断断续续一直脱不开身。 3 终于成立了自己的影雕工作室 郭良顺回家后就再也没有回到崇武。心里却一直放不下影雕。他买回石材在家苦练。他的做法却招来了家人的不理解,“整天跟着一堆石头打交道,还不如在厂里找个活赚点钱好呢!”家人的话让他陷入了深思。他去叔叔开的沙场里工作,每月400块钱的工资总算能勉强支撑住他练习影雕技术的开支。“其实学艺术就是这样,在你没成功之前都是很艰难的,而且还不被人理解!” 2005年,郭良顺在森林公园摆摊做现场表演,因为本身没有什么名气也没有钱,就被安排在公园里面一个很不显眼的位置,因为影雕的制作现场比较吸引人,很快他周围便挤满了人。后来,公园的一个负责人专门找到他,把他的位置调到了公园门口的售票处附近,以吸引公园外面的人进来参观。 这是郭良顺学艺以来第一次受到这么多人的重视。后来,他就经常带着自己的影雕作品参与各种庙会,在活动中他认识了民间艺人张艳,并加入到了她所组织的河南民间艺术展演团,他的作品便频频参与到各种展演活动和大赛的评比中,有了更多展示的机会。 2006年6月份。郭良顺终于成立了自己的影雕工作室。没什么资金,他就带着几个徒弟在自己家里安营扎寨。平时通过各种展览接一些订单。随着工艺不断趋于精湛,他被张艳提为河南民间艺术展演团的宣传部主任,由原来的自发展览变为后来政府企业邀请的有偿展览,郭良顺的影雕艺术受到了越来越多人的重视和喜爱。他的事业也开始重复着展览—接活—展览—接活的良性循环。现在,郭良顺已不再是那个为学艺而四处奔波的穷小子,也不再为生计把自己的心血摆在地摊上待卖,而是一个能把一件作品卖到上万元的河南省民间工艺美术大师。 作为郑州市市级非物质文化遗产传承人,郭良顺也希望影雕这项绝技能被更多的人喜爱。为此,他优化了手工影雕的程序,提高了手工影雕的效率,省去了手工影雕在制作前描绘底稿,制作过程中经常来回对比照片和作品之间细微差距而调整导致雕刻速度减慢的问题。他还改进了唯一的工具金刚锥,并申请了实用新型国家专利。 “每一步的转折,我都要走一大段的弯路,但功夫没有白费,现在回头看看,再困难都是值得的。这项技艺在中原地带只有我一人从事,我想多招一些学员,把这项技艺发扬光大。” |