|

|||||||||||||||

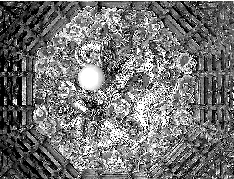

嵩山木雕是嵩山文化的瑰宝 2008年被公布为首批市级非物质文化遗产 王振北也被确认为嵩山木雕“非遗”项目的传承人 作为中华文明发源地的嵩山地区,留存着众多的历史遗迹和丰富的非物质文化遗产。嵩山木雕作为嵩山文化的重要组成部分,是嵩山文化的瑰宝,是优秀民间文化艺术的缩影。近年来,为了传承与发扬嵩山木雕,登封一些民间雕刻艺人一直在坚持不懈的努力。其中,有一个人最为执著。 2004年9月,我省民族民间文化保护工程公布了被列为首批试点的24个民族民间文化项目,他申报的嵩山民间木雕榜上有名,而且是郑州市唯一的一项。 2008年4月,他申报的嵩山木雕被郑州市人民政府公布为首批郑州市级非物质文化遗产。2010年3月,鉴于他为嵩山木雕所作的贡献,他被授牌确认为嵩山木雕“非遗”项目的传承人。 他就是嵩山木雕研究所的负责人王振北。从一个放羊娃成长为工艺美术师,从一个热爱木雕的从业者蜕变成“非遗”项目的传承人,20多年来,他的经历艰辛而充盈着喜悦。 记者 苏瑜 文/图 放羊娃痴迷木雕艺术 王振北出生在登封一个农民家庭,12岁辍学放羊,著名的嵩山太室山万岁峰就在他家屋后,他每天都会赶着一群羊到半山腰上放牧。王振北出生的农家小院旁边,有一个汉朝时留下来的文物,从小,他就经常来到这个文物旁边看上面的图案,有狩猎图,有女子踢球图,然而给他印象最深的是一个石虎和一个匠人的画。石虎很大,旁边的小匠人显得很渺小,但小匠人仍然不停地雕刻着。 “人的生命是有限的,而艺术的创造是无限的。”当他意识到这一点时,埋藏在心底的艺术创作冲动被激发了。 1987年3月,正是中岳庙会,人山人海。有名的木雕作品《老龙盘窝》就在这个庙的峻极殿的殿顶。赶庙会的人走了一拨又一拨,唯有一位青年在殿内待了近三个小时!他仰着脑袋,看啊想啊,被那精美的木雕镇住了。这个人就是王振北。谁都没有注意他,而一位师父却“盯”上他了,好奇地问他为什么在这里看这么久,而且老往上看。王振北说,“我是学木雕的,这里的木雕艺术让我一步也挪不动了。我是刚学,师父能给我讲讲吗?” 游人千千万万,专门来看木雕的却只碰到一个。师父可能也是个木雕艺术爱好者。他告诉王振北,这个图正名叫《藻井》,俗名叫《老龙盘窝》,是清中期的作品。图案上有线雕、浅雕、深浮雕……你能说出来图上什么地方用了什么技法吗?王振北对答如流,并说,我就是想把这种传统艺术传承、光大下去。师父听后很感动,高兴地说,小伙子,在这里认真地看吧、学吧,一天两天、半月一月都行,庙里供你的饭! 在中岳庙自学了一段时间后,王振北发现自己越来越热爱木雕。于是拜师、学艺、苦练,他开始了真正的艺术追求和创作。 遍访名师博采众长 1988年,王振北拜师于少林钢木家具厂的一位姓张的老师。这位师傅从事古典家具制作,也擅长木雕。王振北苦学两年出师,掌握了古典家具的结构原理,同时又学了基本的嵩山木雕技法。但他深知学得还不够,因为对一件作品从创意到整体布局再到具体的刀法表现,他的火候还不到,特别与《老龙盘窝》相比,自己还有很大的差距。于是他天天打听,时时寻觅,两年后,他终于得知有位姓陈的木雕大师。 陈海泉,河南南阳人,木雕技法远近闻名,早在20世纪70年代,他就在嵩山进行木雕创作。少林寺、老母洞、中岳庙都有他的作品。中岳庙寝殿里的龙凤床就是这位大师的代表作。 民间的传统工艺一般是传内不传外的,而陈海泉家是雕刻世家,学习陈氏雕刻对王振北这个“异姓”来说,几乎是不可能的事情,然而对艺术的喜爱又让他执著地要拜师。 当时陈海泉住在湖北大冶,王振北便骑着自行车去拜师了,好不容易到了陈海泉处,被一句“祖传手艺不外传”给打发了。吃了闭门羹的王振北,并没有因此而放弃,最终陈海泉被这个执著的汉子感动了。于是,王振北成了陈海泉真正的徒弟。 机会来之不易,王振北像块海绵像块磁石,不知用坏了多少刻刀,手上不知磨出了几层血泡。三年后,终于出师。让人敬佩的是,学会了老师的全部手艺后,王振北并没有完全拘泥于他的手法,而是结合自己的想法进行了完善与改进。他在继承陈氏雕刻艺术中粗犷豪放的一面的同时,又将南方雕刻中的精细融入其中,然后综合嵩山各个古建筑中木雕的风格,形成了自己独特的中原特色木雕艺术,他称之为嵩山木雕,能够代表嵩山风格的木雕艺术,即以嵩山为中心,把南北各方的雕刻艺术精华有选择性地接纳其中。 组建专业研究机构 扎实的基本功,加上嵩山这块风水宝地,更重要的是对木雕的艺术感觉和潜心投入,王振北的作品一件件地被艺术界认可了,而且创作冲动一发而不可收。《喜迎回归》获全国民间工艺美术书法大展特别金奖;《腾辉》获2001年中国艺坛名师精品大典金奖——这两幅作品都被选入中国美术选集。2003年他被中共河南省委、省劳动和社会保障厅联合授予“首届河南优秀青年工匠”。 在不断钻研木雕艺术的过程中,王振北慢慢发现,虽然嵩山木雕历史悠久,技法纯熟,造型多样,内涵丰富,融合了佛、道、儒三教多个门派的雕刻艺术风格,具有很高的欣赏、收藏和实用价值,可如今却面临着失传的危险。于是,热爱木雕艺术的王振北和一些民间雕刻艺人,在嵩山木雕原有的基础上充分发挥,并请了一些有造诣的文人参与其中,形成了独特的嵩山民间木雕艺术,并以“挖掘传统嵩山木雕艺术之精华,为现代人类家居装饰文明而服务”为主题词,将嵩山木雕申报我省的民族民间文化保护项目:“长期以来,社会上的种种偏见和社会主流对民间工艺的重视不够,加上木雕艺术史残缺不全,外来木雕乘虚而入,严重威胁和影响着嵩山木雕艺术的传承和发扬,嵩山木雕长期处于无人问津、自生自灭的状态。” 当初王振北学木雕时,所有的亲友都反对,在他们看来,做木雕还不如做木工,省事不说还赚钱。王振北坚持认为:“单纯的物质追求并不能让我感到幸福和满足,对我来说,人生的价值在于能不能为后人、为这个世界留下些什么。” 抱着这样的心态,王振北全力投入到嵩山木雕的保护工作中。2004年3月18日,嵩山木雕申报河南省民族民间文化保护工程。2004年9月8日河南省公布首批民族民间文化保护工程项目,作为郑州市唯一项目的嵩山木雕榜上有名。2005年6月28日嵩山木雕被列为河南省申报第一批国家级非物质文化遗产代表作名录,因为与少林寺同批申报而落败。王振北并没有气馁,在登封市文联的大力支持下,他发起成立了一个木雕专门机构。2006年11月9日,经过几个月的筹划,嵩山木雕艺术研究所在嵩山脚下的王振北家中举行揭牌仪式。 |