|

|||||||||

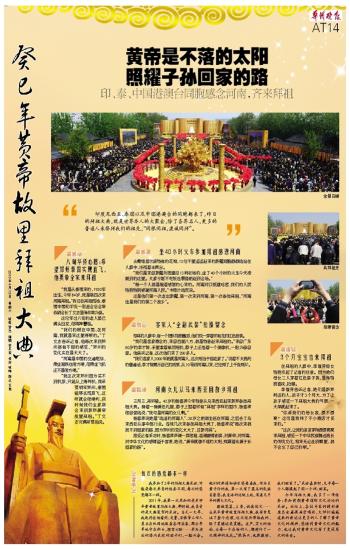

黄帝是不落的太阳 照耀子孙回家的路 印度尼西亚、泰国以及中国港澳台的同胞都来了,昨日的拜祖大典,就是世界华人的大聚会,除了各界名人,更多的普通人来祭拜我们的祖先,“同根同祖,虔诚同拜”。 最感动 八旬华侨心愿:希望郑州泰国实现直飞,他要带全家来拜祖 “我是从泰国来的,1930年出生,今年84岁,我是第四次来河南拜祖。”昨日在拜祖现场,泰国中国和平统一促进会总会常务副会长丁文志显得非常兴奋。 这位年过八旬的老人虽已满头白发,但精神矍铄。 “我们的根在中国、在河南,我就是来这里寻根的。”丁文志告诉记者,他每次来到郑州都有不同的感受,“郑州的变化实在是太大了。 “河南是中国的交通枢纽,乘坐高铁也很方便,但乘坐飞机还不是很方便。” “我这次来郑州因为买不到机票,只能从上海转机,我希望明年郑州、泰国能够实现直飞,这样就会很便利,到时候我们全家都会来到新郑黄帝故里拜祖。”丁文志充满希望地说。 最感恩 坐40小时火车参加拜祖感恩河南 头戴维吾尔族特有的花帽,12位千里迢迢赶来的新疆同胞静静地站在人群中,注视着主席台。 “我们是来自新疆兵团建设13师农场的,坐了40个小时的火车今天凌晨到的这里。大家宁愿不吃饭也要提前赶到会场。” “每一个人都是抱着感恩的心来的。河南对口援建哈密,我们的人民特别特别感谢河南人民。”卡德沙地克说。 这是他们第一次走出新疆,第一次来到河南,第一次参加拜祖,“河南也是我们的第二个故乡”。 最敬业 客家人“全副武装”拍摄留念 祭拜的人群中,有一个团队特别醒目,他们统一穿着印有龙的红色唐装。 “我们是客家商会的,来自四面八方,都是特意赶来拜祖的。”来自广东60岁的李才智,手里拿着单反相机,脖子上还挂着一个摄像机,一脸兴奋自豪。他告诉记者,这次他们来了200多人。 “我们客家人3000年前就是河南人,这次相当于回老家了。”说着不太流利的普通话,李才智展示自己的成果,从10号到河南以来,已经照了上千张照片。 最跋涉 河南女儿从马来西亚回故乡拜祖 三月三,拜轩辕。42岁的杨喜萍今年特意从马来西亚赶来新郑参加拜祖大典。身着一身黄色礼服,脖子上围着印有“拜祖”字样的围巾,杨喜萍很自豪地说:“我可是河南的女儿啊。” 杨喜萍说她是“地道的河南人”,36岁之前都生活在河南,之后去了马来西亚从事中医行业。连续几次来参加拜祖大典了,杨喜萍说“每次来都找不到回家的路,因为郑州的变化太大了,日新月异”。 接受记者采访时,杨喜萍声调一直很高,语调激情澎湃,对黄帝、对河南、对中华文化的感情溢于言表,她说,“黄帝就像不落的太阳,照耀着炎黄子孙回家的路”。 最虔诚 3个月宝宝也来拜祖 在拜祖的人群中,李慧芳母女特别引起了记者的注意。因为她们母女二人穿着红色亲子装,显得特别喜庆、抢眼。 李慧芳告诉记者,她们是新郑附近的人,孩子才3个月大,为了让孩子感受一下拜祖大典的气氛,一大早就赶来了。 “你看我们的母女装,漂不漂亮?这可是我转了不少商店才买来的。” “这次,让我的宝宝穿得漂漂亮亮来拜祖,感受一下中华民族源远流长的传统文化,将来无论走到哪里,都不会忘了自己的根。” 记者手记 每次的感觉都不一样 我参加了3年的拜祖大典采访,可能是每次肩负的任务不同,每次的感受都不一样。 2011年,我第一次参加的是辛卯年黄帝故里拜祖大典,那时候,我负责的是大典花絮的采访。当天一大早,我赶到会场看到:交警、安保等工作人员正在忙碌地做着各项准备;群众早早地守在街头,翘首以盼……参与演出的塔沟武校的孩子们,一脸兴奋。他们的热情和快乐感染着我,作为炎黄子孙的我,第一次有了莫名的民族自豪感:我生活的这块土地,有着几千年的博大文化。 敬献花篮、上香、诵读经文……壬辰年黄帝故里拜祖大典,我有幸见证了整个过程,这次经历带给我的,除了震撼还是震撼。庄严、宏大的场面,让每一个在场的人,都进行了一次精神的洗礼。“很高兴,也很激动,我们回家了。”采访嘉宾时,几乎每一个人都提起了同一个词:回家。 今年拜祖大典,我多了一项任务:参加前期黄帝国际文化论坛的采访。论坛上,各位专家的精彩讲座总会赢得满堂喝彩,大师们娓娓道来的讲述让更多的人了解了黄帝文化的精神,感悟到黄帝文化的魅力,也让我对黄帝文化有了更深层次的体会。 |