|

||||||||||||

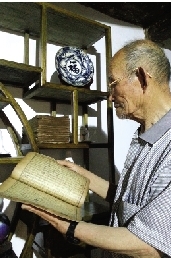

“弟子规、圣人训;首孝悌、次谨信;泛爱众、而亲仁; 有余力、则学文。” 大清光绪三十一年初夏的上午,在登封县大金店太后庙村崔纯德的私塾里,几十个孩子正在放声诵读《弟子规》。身着灰布长衫,手握线装古书的崔纯德踱着方步,面如止水,目光清澈。大门外,三乘大轿一字排开,一个领事和六个家丁神色郑重地望着眼前这座浑雄古典的宅子,静听宅子里面传出的读书声,他们是来接崔纯德到主家主持婚礼的。崔纯德是第一个在太后庙办私塾实施义务教育的先生,总管太后庙方圆五十里红白事等,闻名乡里,时人称其宅院为“崔家南院”,称其为“南院先生”。 弹指百年一瞬。昨日记者赶赴登封市大金店镇太后庙村,走进崔家南院,走近南院先生,凭吊南院遗风。 见习记者 张朝晖/文 实习记者 李少丽/图 A 仓廪实而知礼仪 雨过天晴,风轻云淡。走过已成残垣断壁的墙门,穿越土墙灰瓦的一进院,走进砖木结构的崔家南院二进院,品味古代建筑的浑厚和典雅。迎面正对的是一堵影壁墙,脚下的青砖有的已裂成多块,但平整依然,凸显出此处民居历经沧桑岁月。二进厅里的家具保持原貌,古朴典雅。两个过道间的木质隔扇窗上,雕有松竹、梅兰、鹤鹿、喜鹊等,厢房、堂、廊相当规整,两层纯木质结构,飞檐、明柱、窗格都是木雕。站在这里感觉回到了“南院先生”时代,纯净无瑕。院内东西两棵参天香椿树,阳光透过枝丫,把绿荫洒落在院子里。院内广植兰草、竹子、冬青、牡丹、栀子、迎春、桂花等花木,氛围和谐,令人羡慕赞叹。据古宅的主人崔友义介绍,房子前后各设了四个亮窗,通风好,当时崔友义家的粮食都储存在二层,即使时间再长,也能保证粮食不发霉,不被虫咬。“在太后庙村,仅此一家。”崔友义说。 B 苟全性命于乱世 三进院后面左侧有戏窗,半人高,透过戏窗可以看见东墙外不远的戏楼。“我爷爷那时候,家规很严,只让我奶奶、母亲和大姐她们站在戏窗里看戏,而且时间不能太长。”崔友义解释说,在中国漫长的封建社会历史进程中,女性的自我意识几乎完全被湮灭在“父权”、“夫权”的严威之下,她们必须谨守“三从”,恪遵“四德”,不可恣性越礼,随意游山游湖,看戏烧香。所以,女人看戏,尤其是外出看戏,必然要遭人非议。女性观戏禁忌上升为中国古代独有的一种文化现象。“我爷爷还算开明,就在东墙开设了一个戏窗,让我奶奶、母亲和大姐她们看戏方便。”清末民初的中国正是社会发生剧烈变动的时期,嵩山一带土匪横行,日本鬼子入侵登封时,老百姓朝不保夕,惶惶度日。“乱世保全性命最重要,我爷爷又在三进院开设了后门、西门,一旦发现有土匪或者坏人进来,我们就从后门逃走。”崔友义说,1944年日军进犯中原后,登封就成了日伪军的大本营之一。“民国三十三年夏天黄昏,我爷爷和家人正在二进院乘凉,突然听见大门外人声吵杂,一听就是日本鬼子来了,我父亲领着大家悄悄从后门跑到太后庙南面的山坡上,等鬼子都走了,村子里安静了,大家才回家。” C 义务教育办私塾 黎明早起,是在儿时就养成的习惯。记者采访时,正看到83岁的崔友义端坐在圆石桌前,手握光绪年间木版印刷的线装本《论语》,念念有词,郎朗有声。“20多年前我退休以后,每天都要读书,写笔记,听广播,看新闻。从我爷爷到我父亲,再到我们的下辈子孙,一百年来,崔家南院的读书声从未间断。”崔友义说。崔友义的爷爷崔纯德(字一亭)出生于光绪元年,享年78岁,是太后庙村第一个饱读诗书,能识文断字之人,也是第一个开办私塾,实施义务教育的先生,私塾就设在头进院的西厢房,太后庙和方圆三里五庄只要能上学的孩子都来上学,年纪小的读《三字经》、《弟子规》、《百家姓》,年纪大的读《上论语》、《下论语》、《上孟子》、《下孟子》。“学生们天一亮就来私塾,在爷爷的引领下读书,晚上有自习,学习一炷香的时间。”时光如梭,世事纷繁,但凡路人经过崔家南院,听见里面传出的读书声,喧哗者噤若寒蝉,大步者蹑手蹑脚,在太后庙人的心里,崔家南院是净土圣地,崔纯德是夫子圣人。 D 南院先生懂文理 崔友义至今犹能清晰地记起爷爷崔纯德当年的模样,头戴礼帽,身穿长衫,温文尔雅,玉树临风。“爷爷通晓古今,对嵩山的民俗风情耳熟能详,所以太后庙方圆十里八乡乡亲家里有红白事,都来请爷爷过去主持,富人家请爷爷抬三乘大轿,排排场场沿街过市;穷人家请爷爷牵一头小毛驴,单刀赴会一样气定神闲。”崔友义说,“爷爷虽是读书人,置身于大庭广众,众目睽睽,俨然是一个能指挥千军万马的大将军,运筹帷幄,决胜千里,把人家的红白事筹划得有条不紊,处置得井然有序,谁后来说起来都佩服得五体投地。”崔友义的大哥崔友仁今年101岁了,回想起爷爷当年总管百十号人游刃有余,“我爷爷声音洪亮,抑扬顿挫,方圆百里都称赞爷爷是小铜腔嘴头巧。”太后庙十里八乡的家长里短鸡毛蒜皮,以及村民出让土地的合同、买卖房屋的契约,邻里之间的矛盾纠纷调处,有求者纷至沓来。当时的太后庙人坐在树下聊天,见陌生人进村,不用问就是来找崔纯德帮忙的,太后庙人随口一声“去崔家南院找先生去”。崔家南院成为太后庙人的热点话题,“南院先生”成为太后庙人茶余饭后的焦点人物。 E 以文化人伴耕读 崔友义说,受爷爷和传统礼教熏陶,他的父亲崔云峰知书达理,家教甚严。父亲分别给五个儿子取名:崔友仁、崔友义、崔友礼、崔友智、崔友信,给进门的儿媳取名:思温、思良、思恭、思俭、思让。仁、义、礼、智、信,温、良、恭、俭、让,这是传统文化与家庭教育的结合,一百年来,崔家南院从来只有读书声,没有吵架声。 崔友义1949年参加工作,19岁在村里教“冬学”(农闲扫盲)夜班,是太后庙村解放后的第一任村政府秘书。21岁被调往登封县城教学,“我是带着友礼、友智、友信三个弟弟离开家乡去县城上学的,爷爷和父亲都说,耕读为伴,以文化人是我们崔家的传家之宝”。据太后庙村村民说,崔家南院从崔纯德至今,一百年来,几代人为太后庙村捐钱捐地,扶危济困做了不少好事,“以前太后庙东西两头不和睦,经常闹矛盾,是崔家南院帮助修缮了过街楼,让俩村群众握手言和的。”该村负责人说,上世纪60年代,崔家南院出资为村民建了一座戏楼,近年来又出资为村里修筑了道路。 F 南院遗风何处寻 坍塌的院墙,残破的地砖,古老的香椿树,在风声雨声中浸满回忆。崔延山是崔纯德的曾孙,崔家南院的第四代传人,在登封市区经营一家印刷厂。“逢年过节,我们全家60多口人无论再忙都要回家祭祖,吃团圆大锅饭。”崔延山说自己还有一个更大的愿望,就是修缮崔家南院。 登封市嵩山文化研究学者常松木说,南院先生秉承“仁义礼智信,温良恭俭让”的儒家传统,以其高尚的品格、淳朴的家风影响一方,改变一方,不仅是一把文化标尺,还是一位道德楷模。作为受人尊敬之文化人,能成为一方之名人,成为一方之高人,不仅是其学识、智慧使然,而且是其高尚的人格使然。南院先生就代表石道、大金店北部一带的文化高度。现在社会物欲横流,人心浮躁,信仰缺失,道德危机,早有专家说过,能拯救这种危机的只有儒学,现在方兴未艾的国学热,就说人们已经有了危机感,并试图摆脱这种危机。家庭和谐,邻里和睦,乡风文明,英才辈出,实在需要有一大批像南院先生这样的文人。 文化是根,文化是魂,教育是本,教育是源。百年老屋是一个时代的象征,是一种文化载体。“在新型城镇化建设时,我们仍要注意保护这些承载丰富历史文化、姓氏家族信息的古民居,因为这是一个家族的精气神,是一个村庄的根和魂。”常松木说。 |