|

|||||||||||||||||||||

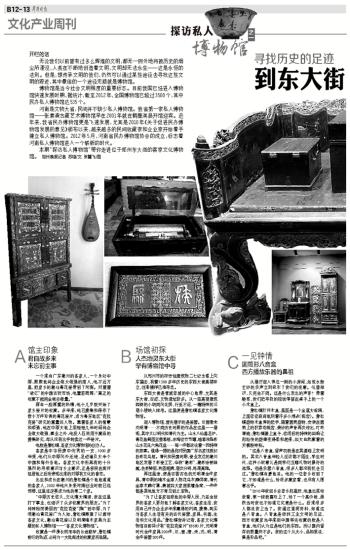

之一 开栏的话 无论我们以前曾有过多么辉煌的文明,都无一例外地将被历史的烟尘所湮没,人类在不断地创造着文明,文明却无法永生——这是永恒的法则。但是,想传承文明的我们,仍然可以通过某些途径去寻找这些文明的踪迹,其中最佳的一个途径无疑就是博物馆。 博物馆是当今社会文明程度的重要标志。目前我国已经进入博物馆快速发展时期,据统计,截至2012年,全国博物馆已超过3500个,其中民办私人博物馆达535个。 河南是文物大省,民间并不缺少私人博物馆。我省第一家私人博物馆——张秦森古藏艺术博物馆早在2001年就在鹤壁淇县开馆迎宾。近年来,我省民办博物馆更是飞速发展,尤其是2010年《关于促进民办博物馆发展的意见》颁布以来,越来越多的民间收藏家和企业家开始着手建立私人博物馆。2012年5月,河南省民办博物馆协会的成立,标志着河南私人博物馆进入一个崭新的时代。 本期“探访私人博物馆”带你走进位于郑州东大街的客家文化博物馆。 郑州晚报记者 苏瑜/文 张翼飞/图 A 馆主印象 君自故乡来 未忘前尘事 一个来自广东潮州的客家人,一个身处中原、默默地将企业做大做强的商人,他不远万里,把家乡的潮汕青花瓷带到了河南。对屡屡“破亿”的中国古玩市场,他置若罔闻:“真正的收藏不能用金钱去衡量。” 源自一腔厚重的热情,他十几岁就开始了家乡瓷片的收藏。多年来,他已搜集和保存了数十万件珍贵的青花瓷片,成为粤东地区“克拉克瓷”研究的重量级人物。靠着客家人的智慧和顽强,他在中原大地上用短短几年时间将企业做大做强,事业之外,他投入巨资用于藏品的搜集研究,却从没有出手转卖过一件瓷片。 他就是詹松镇,客家文化博物馆的创办人。 客家是中华民族中优秀的一支,1000多年来,他们从中原向外迁徙,足迹遍及大半个中国和海外各地。客家文化中所具有的十分强烈的寻根意识与乡土意识,正是移民在离开祖居地之后所表现出来的对原有文化的眷恋。 出生和成长在潮州的詹松镇是个地地道道的客家人,2002年他只身来河南创业时就已经预想,这里注定要成为他的第二个家。 “中原历史悠久,文化博大精深,我在这里打下事业,也结识了众多收藏界的朋友。”为了将神秘而美丽的“克拉克瓷”推广到中原,为了使潮汕青花瓷广为人知,詹松镇筹建了以宣传客家文化、潮汕青花瓷以及明清楠木家具为主题的私人博物馆——“客家文化博物馆”。 收藏是一件漫长而艰辛的长途跋涉,詹松镇前行的轨迹,必将为一大批痴迷的收藏家所追随。 B 场馆初探 人杰地灵东大街 罕有博物馆中寻 从郑州市的标志性建筑物二七纪念塔上向东望去,有着1300多年历史的东西大街高楼林立,往昔模样已难寻觅。 东西大街是管城老城的中心地带,尤其是东大街,古迹、文物遗址较多。从一座高层建筑西侧的小胡同向北拐,行至不远,一幢特殊的三层小楼映入眼帘。这里便是詹松镇客家文化博物馆。 进入博物馆,首先展示的是瓷器。汉晋唐宋元明清……不同历史时期的作品在这里一一展现,其中又以明代和清代为主。山水八仙兽足炉、青花鱼鹤图玉壶春瓶、冰梅纹竹节罐、喻春浅降彩山水花鸟六角花盆……每一件都诉说着一段特殊的故事。值得一提的是那对民国广东名家沈筑初粉彩花鸟瓶。清代和民国时期,瓷业发达的潮州地区发展了彩瓷工艺,俗称“潮彩”,潮彩绘制细腻、色彩鲜丽、构图饱满、层次分明、格调高雅。 再往里走,便是古香古色的元明清全件家具,清中期的楠木金漆人物花鸟木雕供案、清代金漆木雕灯罩、襄城四大家庭紫檀条案,一件件都是其他地方不常见到之宝物。 “为了让客家祖根地的中原人民,乃至全世界的客家人更好地了解客家文化、客家生活,我用自己开办企业多年来赢得的利润,搜集、购买与客家人生活有关的古代瓷器、家具、书画、生活和文化用品。”詹松镇告诉记者,客家文化博物馆目前共计有“克拉克瓷片”85680片,元明清时代全件家具200件,汉、晋、唐、宋、元、明、清全件瓷器200件。 C 一见钟情 圆筒形八音盒 西方播放乐器的鼻祖 从展厅进入旁边一侧的小房间,如流水般玄妙的乐声立刻吸引了我们的注意。似曾相识,又完全不同。这是什么发出的声音?带着疑惑,我们把寻找的视线停留在桌子上的一个小木盒上。 詹松镇打开木盒,里面是一个金属大滚桶,上面密密麻麻地刻着许多小焊点(梳齿)。詹松镇旋转木盒旁的把手,随着圆筒旋转,安装在圆筒上的针拨动梳齿,美妙的声音再次传出,叮咚清脆;詹松镇盖上盒子,密闭后的特殊的回响让那轻快的旋律变得柔和起来,如大自然藏着的天籁般神秘。 “这是八音盒,留声机就是在其基础上发明的。其实八音盒年轻人应该都不陌生,学生时代,这种小玩意儿是同学们互赠礼物时最好的选择。但是乐器八音盒,很多人都没有机会见过。”詹松镇自豪地说。他的一位老乡收到了它,不知道是什么,给很多藏家看,也没有人愿意出手。 “2010年我回乡去老乡那里玩,他拿出来给我看,第一眼就喜欢上了,给了一个高价钱,虽然当时我也不知道它究竟是什么。后来很多人都说我上当了。我通过查阅资料,知道这是八音盒。八音盒是欧洲工业文明的见证,西方收藏家当年来到中国率先收藏的就是八音盒,他们认为这是他们的东西。所以国内留存的数量并不多。我的这个从大小、品相来说,算是珍品吧。” |