|

|||||||||||||||||||||||||||

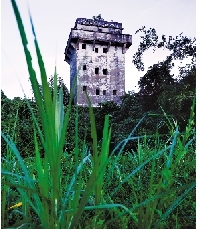

广东开平碉楼的声名早已远扬四海,那些东西合璧、镌刻着特殊年代印记的建筑,成了海外华人落叶归根衣锦还乡的最好象征。与此相对应的,还有一些已经人去楼空的荒芜村庄,它们中有“加拿大村”这样名声在外的驴行胜地,也有几乎搜索不到任何资料的“福和里”。与急剧扩张的城市化运动相比,这些村庄如同在时间的某个刻度上静止,任凭雨打风吹,依稀可见当年风采。 摄影/采写 钟锐钧 南都供稿 广东开平,又一天的夜幕降临。福和里村民关沃强,把割下来的香蕉茎切碎,拌进谷糠里,走到距家门口10多米的鸡棚,门一打开,等候已久的鸡群兴奋地冲出来,细雨中很快响起了鸡啄食时敲击盆子的响声。 从远处看,整个福和里只有一两户人家稀稀落落的灯光,村子很安静,虫子的叫声是主角。关沃强和他弟弟两户人是村里仅存的住户。村里的人要么出国,要么就搬进城里,关沃强和弟弟两家人,从2005年开始就独守这条小村。他的大儿子在澳门打工,小儿子在开平当老师,除了周末,平时家里只有老人。“福和”这个名字,在很多地图和GPS定位系统里,都搜不出来。村子虽小,却有百年历史。福和里的大部分建筑物,都建于民国时期,村里碉楼的数目占全村建筑物将近50%。外面的人谁都不会想到,离开平市区不足10公里的地方,会有这么一个近乎荒废的村子。而且离著名的开平碉楼旅游区咫尺之遥。 作为著名侨乡的广东开平,有几个人迹罕至的村子。最著名的当属邓边村,离市区更近,只有不足7公里。 邓边村也有130多年的历史。上世纪20年代,村里的青壮年纷纷出国“淘金”,在他们的影响下,村民纷纷移居国外。邓边村的村民,分布在美国、加拿大、东南亚、中国香港等30多个国家和地区。到1998年,邓边村最后两户人家搬离,村子成了名副其实的无人村。如果不是村口标志性的碉楼,从村道旁经过已经几乎无法看见邓边村。几乎所有的房屋,都被植物占据。天黑的时候,成群结队的蚊虫会扫荡整个村庄,没有一个人会愿意在这种环境下待一个夜晚。 如果说福和里和邓边村都是因为村民出国淘金而渐渐衰落,那么加拿大村则属于另外一种情况。 加拿大村原名“耀华坊”,属于赤坎镇虾村的一部分。加拿大村由旅居加拿大的华侨建造,因此得名。民国时期,由于生活所迫,在早期移居加拿大的华侨关国暖先生的带领下,加拿大村很多村民到加国谋生。后来,由于落叶归根、光宗耀祖思想的影响,华侨们纷纷回乡建屋。直到1936年,共建起11座建筑:五座庐,四座楼,一座碉楼,一间会所。会所门框上,有象征加拿大的枫叶标志。从建好的那一刻起,加拿大村就注定了守候。村里小路的水泥路面,中间高两边低,轻轻地呈弧形,路的两旁,是排水的小沟。很明显,设计的时候,村民便已经考虑到排水的需要。随着岁月的推移,院子里的丁香,慢慢长出墙外,村子的周围也渐渐生出了杂草。木门上的红漆掉了,铁窗也开始生锈。回乡祭祖的华侨,一代又一代,显得越来越陌生。不变的只有房屋,上百年依然屹立不倒,在风雨中等待。 在中国,村子的兴旺,首先应该表现为人丁兴旺,六畜昌荣。无人的村子,遗留下来的建筑再坚固,也只是一些人的印记而已。 百年前的中国人,对“家”和“根”的认知比现代人要强得多。一纸家书值千金;赚钱了,要荣归故里;老了,要落叶归根,埋骨桑梓地。但这种归属感经过一代代人的传承,也早已淡化多。虽然,每年侨乡都能看见海外归来祭祖的华侨和子孙,加拿大村也会见到有年轻华侨的寻根活动,但与散布在全球各地数十万华侨相比,数量实在是微不足道。 时间让村子的房屋老去,更渐渐磨蚀了离人对故乡的感情。无人的村子,也许永远都回不到繁华的光景。 ◀福和里,关沃强家里的摆设,依然充满岭南农村的气息。 ◀墙上的照片,是关沃强的父母。左边是小儿子的房间,小儿子在城里当老师,只有周末才回家。 |

| 下一篇4 |