|

||||

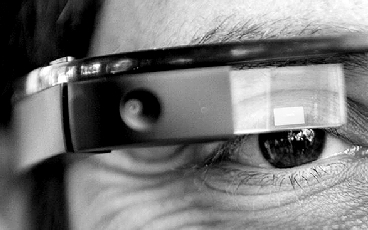

“群狼正开始入侵这一领域。”果壳电子CEO顾晓斌日前向记者表示,继智能手机、平板电脑热潮之后,可穿戴设备今年以来成为全球消费电子领域炙手可热的宠儿。微机电系统等传感芯片,以及知识产权储备和工艺等,长期以来一直是制约国内电子产业发展的薄弱环节,国内厂商需要的是真正的创新,切忌“一窝蜂”式跟风炒作。 产业“蓝海” 2012年4月,谷歌开发出一款集手机、GPS导航和数码相机于一体的智能眼镜Project Glass,开创了可穿戴设备先河。随后,苹果、三星等纷纷跟进。三星于今年9月推出智能手表;苹果预期也将于不久推出智能手表iWatch。这些科技巨头的率先发力,促使可穿戴设备迅速走红。 可穿戴设备同样引起中国科技企业和创业者的“淘金”热情。果壳电子今年6月份率先发布了智能手表、智能戒指等四款产品,百度、小米等互联网企业以及一些手机厂商也纷纷推出可穿戴产品。果壳电子近日还宣布,智能手表出货量已经突破10万台。 研究机构艾媒咨询预测,到2015年中国市场可穿戴设备市场出货量将超过4000万部,市场规模达到114.9亿元。 “随着全球可穿戴设备市场的兴起,中国可穿戴设备市场也将迎来高速增长,将逐渐成为全球可穿戴设备市场的核心。”艾媒咨询CEO张毅表示。 倒逼“中国制造”升级 “可穿戴设备的兴起与大数据时代的到来相辅相成,可穿戴设备是数据的入口,对大数据的深度分析能够让用户重新认识自己的工作生活。”中国社会科学院信息化研究中心秘书长姜奇平认为,穿戴设备将发展成为下一个“iPhone”。 国内最大的PC制造商联想集团不久前表示,未来移动终端会呈现出计算化、移动化、消费化及人性化的四大趋势,以谷歌智能眼镜和苹果智能手表为代表的可穿戴设备正是对此趋势的有益探索,或将成为未来移动终端发展的颠覆式机会。 值得关注的是,现在许多可穿戴设备都是由互联网公司推出,而不是由传统硬件制造商推出。顾晓斌称,中国的互联网发展水平与世界同步,越来越多的互联网企业涉足可穿戴设备市场,这也是提升“中国制造”的一个契机,互联网企业正倒逼传统硬件厂商去升级。 对国内企业,挑战大于机会 易观国际分析师胡婷婷认为,目前可穿戴设备市场还处于起步阶段,处在概念阶段和实验阶段的产品多,能够进行市场推广产生商业效益的产品较少。和国内相比,国外在可穿戴设备的创新和技术水平上更高,产品种类也相对丰富。 “可穿戴设备目前对国内企业来说至少是挑战大于机会。”中科院计算技术研究所上海分所所长孔华威表示,可穿戴设备需要更创新和人性化的设计,需要芯片级别的整合设计能力,而微机电系统等传感芯片,以及知识产权储备和工艺等,长期以来一直是制约国内电子产业发展的薄弱环节。 而在一些业内人士看来,国内可穿戴设备市场目前只有医疗领域商业模式最为清晰,其他大多停留在概念炒作阶段,缺乏实际变现能力。 据新华社电 |

| 3上一篇 下一篇4 |