|

|||||||||||||||||||||

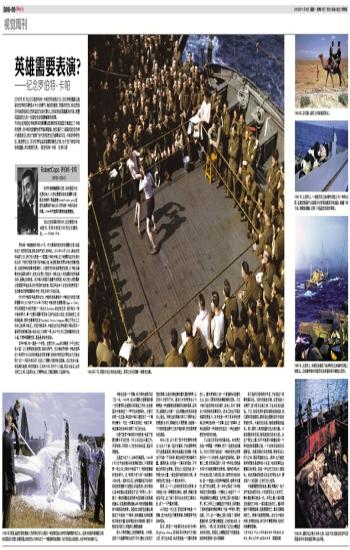

2013年10月22日是罗伯特·卡帕百年诞辰之日,这位传奇摄影记者留给世界的印象是斗牛士的勇气、赌徒的冒险、英雄的担当,他在西班牙内战前线的出色表现成为现代意义上的战地报道摄影的开端,诺曼底登陆的九死一生是他生命里最耀眼的勋章。 今天社交网络对传统媒体的颠覆与图像的饱和程度大概超出了卡帕的预想,但卡帕的前瞻性依然值得敬佩,他拍摄于二战期间的彩色照片便是明证,他对“视频”时代的预言也已被事实印证,卡帕的传奇色彩,是理想主义、天才狂想与现实智慧的融合之物,对于当下转型中的新闻摄影,依旧难能可贵。 图/罗伯特·卡帕 文/杨小彦 罗伯特·卡帕牺牲时年仅41岁。作为最具传奇色彩的摄影记者,他留给这个世界的印象定格在帅气迷人的年纪。2013年10月22日,是他的百年诞辰之日,我们无从想象一个耄耋之年的卡帕,这个被镌刻在历史深处的名字,于我们而言仍有许多未解之谜,他那张英俊而带点俏皮笑意的脸庞,总像有神秘故事未曾揭示。从西班牙内战到诺曼底登陆,让卡帕名垂青史的是黑白照片,在绝大多数人印象中,卡帕出生入死拍摄的世界是黑白的、是静止的影像。但卡帕从来都不是墨守成规者,他比绝大多数摄影记者都更早地在采访中使用彩色胶卷,而且早在半个多世纪前便预言了活动影像对新闻摄影的冲击,并且身体力行地实践。 作为对卡帕百年诞辰的纪念,卡帕的弟弟康纳尔·卡帕创办的纽约国际摄影中心(ICP)将于2014年1月举办卡帕的彩色摄影展(Capa in Color),而马格南图片社则发起了一场名为Getcloser的在线互动,每天贴出一张卡帕的照片,请一位著名摄影师用自己的作品加以回应,或异曲同工,或相得益彰;同时也邀请网友在Facebook、Twitter、Instagram等社交平台上上传自己的照片回应。试若天假其年,卡帕定会对这样的媒介革命有另一番深刻的前瞻见解,他总会让人眼前一亮,如斗牛士身上那块耀眼的红色斗篷,尽管伴随着危险,甚至是致命的挑战。 百年卡帕,他一直是一个传奇。在英文中,capa的本意是“斗牛士的红色斗篷”,让人联想到的是危险、挑战与勇气。无从得知罗伯特·卡帕在选择这个单词作为化名的时候是否另有深意,但他的传奇经历再恰当不过地诠释了这个一语双关的名字,也定义了摄影记者的职业图腾。这红色的斗篷,既轻薄又脆弱,绚烂而盲目;它与剑为邻,存乎于人与兽、现实与命运、生存与死亡之间;它蛊惑众生,它嘲弄命运,它碧空翻卷,它血溅沙场。 卡帕注定是一个英雄,他不幸的结局印证了这一点。1954年,当众多摄影记者跟随法国一支扫雷部队在越南北部某地工作时,走在前面的卡帕倒在了一声可怕的轰响中。记者们的第一反应是:幸运的卡帕又捕捉到了一个精彩的镜头!可这一次事实却相反,卡帕不幸,他在真实的战争中结束了自己的生命。 记者们检索卡帕相机中的胶卷,他留下的最后镜头平淡无奇:一队士兵正在认真工作。没有硝烟,没有动人心弦的战争场面,甚至没有牺牲。 正是因为这个人,战争变得直观。1944年6月6日开始的奥马哈海滩登陆战,只有跟随第一批士兵上岸的卡帕留下了7张影像模糊的现场照片。这7张照片成为那一场残酷战斗的纪录。很多年以后,当导演斯皮尔伯格开拍他的英雄影片《拯救大兵瑞恩》时,我怀疑他心目中的镜头直接得益于这7张照片。我一遍又一遍地观看这部电影中登陆奥马哈海滩的镜头,在急剧摇晃的镜头中不断地想象勇敢的卡帕跳跃的身影。渐渐地,那些活动镜头凝固成了卡帕的7个瞬间,那种模糊,那种脱离地平线的失重,那种晃动的冲锋身影,都在不断地告诉我们,英雄多么需要表演! 我从小熟悉舞台上的英雄表演。小时候,在那个只能看样板戏的岁月中,舞台上临死不屈的英雄,总是优美地舞动着沉重的镣铐,让反动分子惊恐万状。直到今天我常常会以为镣铐是一种能够增加英雄感的独特道具,否则怎么能够那么优美?!这说明舞台和现实相差多么遥远。样板戏的英雄壮举又不期然地让我想起《水浒》,英雄武松只要愿意,总能够一下子就把套在脖子上的木枷折断,然后直奔复仇的道路。 年长以后,多少有了西方式的博物志概念,也多少了解一些历史真相,才知道镣铐绝对不是普通道具,哪怕你是真正的英雄;木枷也不可能一下子折断,哪怕你有打虎的雄伟力量。重要的是,处死是一个真实的现场,不可能让你有机会表演。更加让人沮丧的是,有一种强大的力量,一直在剥夺临死前的壮举。张志新的死亡就是一个著名的例子。 原来,让一个人在临死前有机会表演,本身就是人性一厢情愿的演绎。结果,英雄究竟是否存在,在了解了剥夺生命的死亡真相之后,成了一个严重的问题。 认识到这一切之后,更加觉得卡帕是一个英雄,因为他死在不需要表演、却需要勇气的战争现场。 其实,阅读了卡帕撰写的自传《失焦》(Slightlyout offocus,有译本译为《焦点不太准》)之后,我们会知道,他本来就是一个喜欢表演的人。喜欢表演的人的一个普遍特点是喜欢出众,在众人围观的现场情绪特别活跃。不过卡帕不是那种肤浅的演员,在他心目中,表演多少和奇特的故事有关。把自己的生平描述得富有想象力,本身就是一种不言自明的表演。《失焦》告诉你一个故事,在这个故事中,主角总是具有一种本能式的坚定,一种创造起伏跌宕的传奇的本能。 不必追究所有自传的真实性。自传表达的是一种期望,一种精神,而不一定是完全的真实。传记又何尝不是如此?卡帕的传奇让我想起另外一个人的传奇,他是作家海明威。某种意义上看,我觉得这两个人有一种共性,那就是身体力行地做英雄式的表演。海明威年轻时,作为战地记者,不顾劝阻,深入西班牙内战的战场,像一个普通士兵那样冲锋陷阵,结果身负重伤,留下终生痛苦。有一本传记描述了中年海明威在巴黎的遭遇:一次舞会上,他结识了一个年轻貌美的女雕塑家,当天晚上两人就相拥入梦。第二天早上,女雕塑家打开窗帘,突然看到了海明威遍体伤痕的裸体,于是一声惊叫,慌忙逃离。不久,在一个舞会上两人相遇了,海明威圆睁双眼,紧盯着女雕塑家,让她无地自容,仓皇而去。一周以后,报纸报道了这位女雕塑家自杀的消息。报道说,女雕塑家留下的遗言是:被击碎的哥特人的头颅真美! 我不是研究海明威的专家,不知道这个故事的真实性。但我本能地怀疑,这更像是小说情节,因为现实总是乏味,不会如此地戏剧性。不过,我却觉得卡帕和海明威很相像,他们都有英雄情结,都有超出摄影家和作家的英雄壮举。卡帕死在战场,海明威勇敢地自杀。两人都对人类的残酷对抗大感兴趣。卡帕拍摄战争现场,海明威描述战争过程。从这个意义上看,似乎不能把卡帕看成是一个单纯的新闻摄影记者,一个战争现场的纪实摄影家。他是货真价实的英雄,穿梭在战火纷飞之中,落实英雄的含义。同样,也不能把海明威看成是虚构的小说家,他的故事包含着真实的体验,那是一种生死交加的心理现场。他的英雄感就落实在生死考验当中,摆在每个人的面前,让我们无从选择。 卡帕最重要的教诲是:靠近再靠近!他不客气地告诫布列松,少玩超现实主义的玩艺,镜头靠近事实就是一切。本质上看,卡帕所靠近的是死亡本身,一直到真正的死亡。看来英雄并不需要表演,而是需要死亡,真实而勇敢地死亡。表演只能羞辱英雄。在纪念卡帕的时候,我想到的是,我们并不需要表演,但我们的确需要英雄。 文章作者系中山大学传播与设计学院教授、副院长、博士生导师,视觉批评家 南都供稿 |