|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

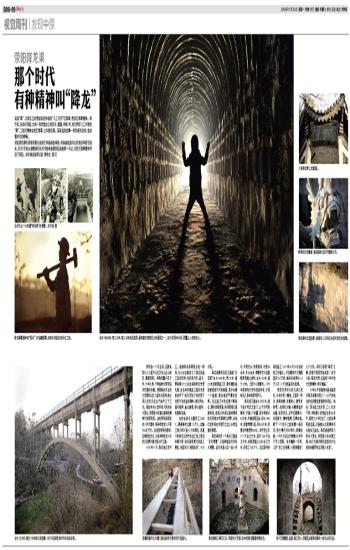

那个时代 有种精神叫“降龙” 说起“渠”,大家会立刻想起安阳林县的“人工天河”红旗渠,想到红旗渠精神。殊不知,在郑州荥阳,也有一条凭借自己的双手,靠镐、铁锹、钎,经过两年人工开凿的“渠”,工程可媲美安阳红旗渠,它叫降龙渠。其背后的故事一样的感天动地,铭刻着岁月的峥嵘。 荥阳降龙渠的修建和曾在安阳任林县县委常委,林县县委副书记的路加林密切相关,1975年他从鹤壁调任郑州市委常委兼荥阳县委第一书记,也把红旗渠精神带到了荥阳。郑州晚报首席记者 贾俊生 图/文 当年万众一心修建“降龙渠”的情景。朱万禄 摄 荥阳是一个农业县,且耕地百分之七属于山区及浅山丘山岭区,灌溉有限。年降雨量分布不均,十年九旱,干旱是制约荥阳经济发展的关键。要想解决农业的大发展和山区人畜饮水困难,就必须从改变农业生产条件上下工夫。路加林决心把林县人民的自力更生,艰苦奋斗修建红旗渠的精神引到荥阳来。当时荥阳县财政收入并不富裕,每年财政收入只有700多万元。经县委领导的商研,紧缩财政支出,从每年财政收入中挤出经费兴建大型水利工程。 1975年11月,降龙渠正式开工。指挥部由县革委会统一领导,各公社也都成立了相应的施工组织机构,先后有刘河、庙子、贾峪等6个公社在渠线附近安营扎寨,在当年机械施工基本没有的条件下,他们发扬不怕吃苦不怕累不怕流血的精神,肩扛手抬,遇沟架桥、逢山凿洞,穿山越岭,修建降龙渠。 当时全线日出勤民工3500人,最高峰时出勤1.5万人,运输工具大部分是人力车推拉,县直个别单位出动汽车运工地上来往车辆不断,到处呈现繁忙的施工景象,场面好似“淮海战役”,十分壮观。 降龙渠最艰巨的工程是“友谊洞”全长1446米,宽2.8米,高2.5米在隧洞施工中,最关键的是控制掘进方向和高程,其中任意一个偏差,都会造成严重的后果。经过施工中的反复计算验证,最终涵洞贯通,相邻两洞口直接相连,就连从林县红旗渠请来的农民技术员都满口称赞,说他们在林县也没有打过这么长而且直的隧洞。 降龙渠的另一个亮点工程是“东风渡槽”,它是跨越孟沟河的大渡槽。孟沟河是山区一条小河沟,平常无水,雨季排洪,沟宽40余米,身20余米,渡槽形式为轻型钢筋混凝土结构,全长120米,高为18米。上部为U型槽身。1979年获得郑州市科技进步奖,引来临近几县争相参观学习。 降龙渠工程全长7093米,起于庙子司庄王家门,止于刘河张青岗,可通5个流量,其中明渠长4782米,开凿涵洞五条,共长1845米,修建渡槽3座,共长243米,修建各种建筑物54处。共开挖土石17.7万余立方米,砌石3.56万余立方米,浇筑混凝土3000余立方米;共投工105万个。经过两年时间的施工,1977年10月29日全线竣工并通水。可改善和扩大灌溉面积3.6万亩,解决沿途群众1.5万人及1.1万头牲畜用水困难。 荥阳刘河村头的三渠汇流处,水池中有一雕像,上面有一民兵,虎背熊腰,身着背心,腰束武装带。他肩扛大锤,头戴柳编安全帽,肌肉发达,左手紧握拳头,目视前方,精神饱满,充满自信。脚下一个柱子上盘绕着一条巨龙,张大嘴巴好似鸣叫,眼睛突起,一只爪子在空中挥舞,似乎并不甘心屈服。池身镶嵌一石碑,上刻“世上无难事,只要肯攀登”几个大字。问村口老者“降龙”之意,老者不假思索地回答:“战天斗地,降龙伏虎,这是那个年代的大无畏精神,很好理解。” 今年62岁的程贵华是全程参与降龙渠建设者之一,24岁的他当时在后勤组管理物资供应。他说:“参与施工的农民,工人,机关干部,年龄最小的现在也有50多岁,虽然几十年过去了,大家如果来到这里,还是能认出来哪块石头是自己垒的。降龙渠是荥阳人民自力更生,艰苦奋斗的自建工程,他们为建设美好家园所付出的的辛勤劳动应该载入史册”。 |