|

||||||

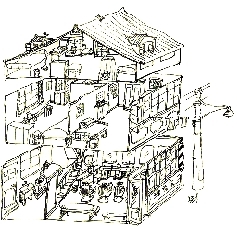

提 名辞 风景、闲话、世事、人情,在语言的延宕与留白间,《繁花》不紧不慢、自成一格,创造了一个现代中文小说中独有的世界。每一个步入这个世界的读者,都被其中的声响与静默、颜色与空白所唤醒,被现实钝化的感官、情感与记忆在这里复苏。在这个虚构的世界里,读者得以重新逼近和观照当下的存在。作者将生命化进文本,容纳下被消耗和咀嚼的时间,以小说的形式,完成了对现实真正意义上的切近与书写。 上海 1952年出生于上海,祖籍吴江黎里。 写作 1985年开始发表作品,著有中短篇小说集《迷夜》,随笔集《洗牌》。 编辑 1988年起进入《上海文学》杂志任编辑,现任常务副主编。 小说 2013年,长篇小说《繁花》出版。 知青 1969年赴黑龙江农场务农,1977年回沪。 没料到《繁花》有这么多读者喜欢,引起那么多评论家、作家、媒体关注,得了那么多奖,豆瓣网给它9.00分,我诚惶诚恐。以前我的状态一直很静,2013年,《繁花》从在《收获》发表、单行本出版,一直接受采访,什么事都做不了,我只能慢慢习惯这种改变。 记得1988年,我看台湾《光华画报》。那时大陆已开始拆旧房子,无数建筑部件、家具等被卖到了台湾。画报图片是,打开集装箱,人人戴着白手套,面对破破烂烂的旧东西,态度如此恭敬,(让我)感觉强烈。我们并不重视的东西,对方视为宝物。 对传统的敬重,让《繁花》回归到民初小说的方式。照片给了我启示,西方某理论也这样讲——如果作者一旦感觉无力,可到传统中寻找力量。“五四”时代摒弃的某些样式和元素,现在可以捡起来,可以重视它们。最近央视举办的“汉字听写大赛”很受欢迎,很多美丽的中国文字,很特别的词汇,其实都已被抛弃,早已经死亡,却是那么的好。 过去的符号和样式,今天究竟有没有审美的作用?这是可摸索的空间。历史经常在做某种回旋,曾经我们冲破的某些障碍,可能就是新意。我们不一定总是前行,需要时常回望。此外,小说一直在寻找个性的表达,寻找一种陌生感,这是小说的灵魂。我自己同样接受了漫长的普通话写作和阅读训练,之前从没想到用地方语言的方式来写。1949年前,我们基本形成了国语的氛围,再早的年代,各地沟通一直沿用官话。这种语言的不统一,文学样态却是生机勃勃。西方理论“大民族语言的小民族化”的意思,是有变化才更有特色。《繁花》是一种标准的上海话,是被修改的上海书面语,或“上海官话”。在北京的会上,评论家的发言表明,大家都看懂了。也就是2013年这一年,证明这书能让读者看进去,并喜欢它。 我在上世纪80年代开始写小说,是实验文本最热闹的时候,以后至今,在《上海文学》做二十多年小说编辑,小说有没有另外空间?《繁花》的人物、对话、故事构成,方方面面,都有这样的反应。一个偶然的缘起,我在网上写了一段时间,逐渐觉得,我有必要认真对待它,很多想法慢慢出来了,等于我突然有了一块地方,可以充分表达我的主张,“大家吃面包,我做一碗面条。” 对《繁花》的内容,已有不少的讨论,它和当代小说太不一样,某种颠覆性的审美态度,它在复古,也是创新。我自己觉得,这本书是一家超市,可以进去随意挑选,前提是必须进入这个环境。有批评家称它为“理想小说”?《红楼梦》是供读者选择的一种小说,可以发觉“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事”等,《繁花》的复古是,跨进这个门槛,无论陈列方式,还是人物、细节和故事,都在各自运行,有各种标准,上海各个层面的各种面孔,背离一般意义的小说观念,展开多元的生态,与一般的诠释不一样,尤其对有阅读惯性的读者,产生疏离感。 雷达说,没有一本小说像《繁花》,写了那么多无意义的饭局。一般小说的饭局有情节,逻辑关系,发现一些因果的,一个惊心动魄的故事,或要揭露什么。不谴责不批判,把人生状态用玻璃罩子保存起来,也是一种办法。这个时代的生活,就是这样子,我们可以在外头看它,上海人的部分生活,就是如此,不可能是其他样子。因此《繁花》都是一块块的内容,一个一个人的故事,讲完了,就结束了,不穿针引线,或“塑造”人物,把很多东西贴在他们身上,完全是自然。生活就是这个样子,我把它固定下来。 |

| 下一篇4 |