|

||||||

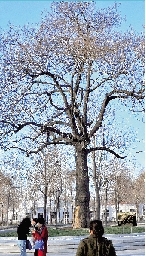

5年前,总书记栽下的 那棵泡桐已长成大树 8天前,他再次来到这棵树前仰望 追思焦裕禄精神 同样是春风十里的季节。 50多年前,魏夺彬在河南兰考东坝头乡张庄村外,悲怆地看着被风沙刮过露出的父母亲的棺材,春风一到,庄稼全毁,移动的沙丘就要了兰考的命。 在这里,魏夺彬从远处崖边挖来胶泥盖严坟头,巧遇查看风口的焦裕禄,这便有了兰考“扎针贴膏药”治理沙丘的良方。 50年后,魏夺彬的儿子魏振忠背靠着一棵刺槐,悠然抽上了一根烟,背后就是爷爷奶奶和父亲魏夺彬的坟,他与郑州晚报记者聊起兰考这几十年的沧海桑田。 今天的这里,已经成了著名的“焦林”,春风和煦,树木苍翠,远处是千顷良田。 总书记两度来兰考,栽下焦桐,仰望焦桐,兰考的一山一水一草一木,百姓的幸福安康,都被总书记放在心中。郑州晚报记者 张新彬 辛晓青 邢进/文 廖谦 张翼飞/图 “扎针贴膏药” 当年的大风口而今变良田 自西向东流经河南全境的黄河,在兰考的东坝头乡90度急转弯向北,画出入海前的最后一个惊叹号。人们曾形象比喻,洪水来时,兰考是“一只托住黄河的袋子”,也正是历史上黄河一次次的泛滥,改变了兰考的土质。 魏振忠与郑州晚报记者席地而坐的张庄村口,就是当年兰考最大的风口。 “从雷集到朱庵村4公里的风口,一到春天沙丘都是长着腿儿的啊,一夜过去,彭庄村都淹没了。”1962年的春天,魏振忠的父亲魏夺彬在张庄村口,给父母添坟,“风一刮棺材都露出来了。”魏振忠说,父亲从远处挖来红胶泥在坟头盖了厚厚一层,正巧遇到考察大风口的兰考县委书记焦裕禄。 “老乡,挡事不挡事啊?”“可中,你看风不是刮不起来了。” 魏夺彬盖坟的举动启发了焦裕禄,于是整个兰考掀起了翻淤盖沙的热潮,然后栽上根系繁茂植株矮壮的刺槐,这就是焦裕禄所创“扎针贴膏药”的治沙丘良方。 当年的大风口而今变成了良田,只留下这一小片刺槐林陪伴着焦裕禄的雕塑,成为兰考永久的记忆。 魏振忠再也不用像父亲那样,每到春天就来盖坟,他只是静静靠着坟前的刺槐坐着,迎着煦暖的春风悠然抽着烟。 从刺槐到泡桐 形成兰考林茂粮丰的格局 “扎针贴膏药”的“扎针”,用的是刺槐。张庄村的老人告诉郑州晚报记者,“刺槐根系发达,不高,一‘扑棱’,治沙时栽得密密匝匝,风吹不住地,沙丘固定住了,土质慢慢就好了”。可为什么后来是刺槐成了泡桐?1963年春天,焦裕禄在这儿种下一棵泡桐。 “土壤好了,能种庄稼了,刺槐根系横向发散影响庄稼,而且刺槐长得慢,不经济,当时焦书记就选了泡桐。”这位老人讲述道。 泡桐根系向下,最深可达18米,不仅不同庄稼争地力,还能改善农田小气候,防止干热风,有利于粮食增产,兰考县农林局的张辅京说。 在焦裕禄的倡导下,“扎针贴膏药”稳住沙丘改善了土质后,沙土地变成良田,刺槐换成泡桐,这就是兰考的“农桐间作”。而今的兰考,在一块块绿色麦田中总有一排排参天泡桐,当地人告诉郑州晚报记者,兰考万亩耕地中近一半都采用了“农桐间作”模式,形成了林茂粮丰的格局。 焦桐成林 1/4兰考人 从事泡桐产业 “栽上树,岂不成了一片好绿林”,“把一片白变成一片青”。兰考人都记得焦裕禄的话。 从刺槐到泡桐,从泡桐到焦桐,又从焦桐到焦林。1963年,焦裕禄栽下的泡桐,如今已是兰考一景,多少兰考人将这棵泡桐树视为精神圣地,而泡桐也被人称为焦桐。 如今,焦桐成林,不但是遮风挡沙的“保护伞”,还成为兰考人民的“绿色银行”,从上世纪70年代末开始,当地群众利用泡桐开展木材加工。目前,整个兰考县有1/4的人从事泡桐相关产业,乐器产品出口世界多个国家和地区。 2009年4月,总书记在兰考调研期间,亲手在田里种下一棵焦桐。今年春天,调研期间,总书记又特意来到5年前栽下的那棵焦桐前,仰望焦桐的挺拔身姿、追思生生不息的焦裕禄精神。 睹物思人。在每一次煦暖春风吹过,每一棵焦桐沙沙长着新叶,酿着开花时,多少兰考人看着、听着、想着,焦裕禄赶走了风沙,总书记带来了春天。 从一棵树,到一种精神,这其中的变迁,是为官一时、为民一世的公仆心。 “衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。 些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。” |

| 3上一篇 |