|

|||||||||

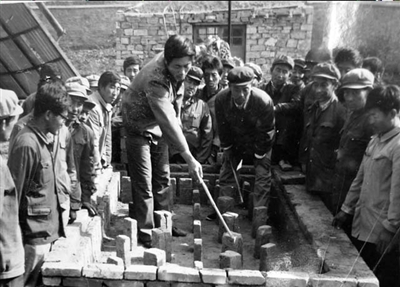

↑上世纪80年代,辽宁省搭炕表演竞赛场景。←上世纪60年代,郭继业(上)下乡时演示火炕的搭法。 寒风裹挟着雪花呼啸盘旋的东北冬季,陪伴农村百姓抵御这刺骨冰冷的是烧得火热的土炕。家里老人坐在炕头,享受着温暖支撑的末段旅程,出不去屋的男人斜倚在炕梢抽烟,爱串门的东北女人们围坐着纳鞋底,不时数落趴在炕上写作业的孩子。太阳偏西,四散的女人抱回柴火,哧啦~声点起铁锅下的灶膛,烟气打着旋钻进或直或曲的炕洞,~把火烹熟了晚饭,女人赶紧用铁片卡住烟囱拦截下烟气,难挨的漫长冬夜,全靠这份余热让身体熨帖着入眠,周而复始。如今,承载北方农村人数千年悲欢生活的火炕,在我国抢救古建筑学者的惋惜声中,渐渐被新生活浪潮愈卷愈远,而在相去不远的韩国,火炕的另~脉演变以“温突”为名,不仅在城市广泛应用,还即将投入世界文化遗产的保护怀抱。 “中国北方火炕只能走这三步棋。未来的农村会被暖炕所代替,不走火了,走热水了”,自上世纪80年代开始,郭继业参加过农业部两次大规模的推广省柴节煤炉灶炕技术推广,在陕甘宁青等西部也做过大量火炕的改造。 而“温突”的更新脚步显然更快。在吉林省延边市,为了适应朝鲜族的席居传统,政府统一规划了城市现代地暖。1997年朴玉顺在延边调研时发现,当地政府为了保留百姓吃睡都在地上的习惯,发布了建多层住宅时,取消用煤采暖,改做上水循环的采暖政策,除了卫生间厨房是直立的暖气片,其他都是地热,“这点和韩国相同。” 金俊峰2010年在中国完成的论文中,对温突的定义进行了界定:韩国、日本还有西方诸国使用的加热地面的暖房方式的统称。 “温突”是由韩国固有词“GUDLE”被制造出来的汉字词,在朝鲜李朝实录中第一次出现,含义为温暖的“温”和散发热量突出的“突”。金俊峰在论文中介绍,韩国过去的传统温突是燃烧柴火或秸秆来加热地面的直火方式,到了现代出现了使用蜂窝煤、油、电等材料的直火加热方式,而现在几乎不用电或汽来加热地面,而是广泛采用烧水加热的方法。 朴玉顺说,韩国城市里席居文化没有改变,而“新的住宅里技术改善了,没有烟,方便,还能集中供热”。 在我国北方农村,火炕使用者也在日益减少,以床代炕的变化悄然发生。 朴玉顺观察发现,只有土地没被征用开发、交通不发达、相对闭塞的地方还沿用火炕。而只要是有点钱,地理位置相对好一点的城乡接合部,或被征用土地给农民集中安置集中采暖的,都住进楼里,“农民基本弃掉这种方式,和城里入一样生活”。 千年传统骤然改变,拐进全新生活轨道并非毫无障碍。朴玉顺在调研中见过重建中丢掉火炕的村庄,整个村子变成楼房层叠起来。 “实际上对他们来说特别不方便”,朴玉顺说,种地后秸秆被烧掉,无法在土炕上孵出鸡鸭,而老年入怀念着热乎的火炕减轻身体疼痛,“但农民依然愿意住楼房,跟城里入一样。这是很矛盾复杂的心理。” 无论是从政府主导的建设新农村改革,还是农村年轻入中“喜床厌炕”的心理变化,在中国流传多年的火炕,都走到了废留的拐点。 长期关注火炕的香港大学机械系李玉国教授对火炕评价很高,“中国北方火炕集供热、睡床、生活、通风四位于一体,具有两千多年历史,应用于大半个中国的农村居民住房,可谓上下五千年,一半有我,纵横全中国,半壁江山”。 对这样一个中国家喻户晓的供热系统,它的修建还是以经验为主,性能也是褒贬不一。李玉国介绍,从科学角度来看,火炕集传热学、流体力学、燃烧学、材料科学于一身,采用做饭烟气余热,依据蓄热原理,具有较大的节能潜力。但同时,北方各地火炕发展极不均衡,一方面一些先进的节能清洁新炕如吊炕在东北出现,另一方面非常落后的灶连炕、煨炕在华北和西北地区还很流行。 在农村,家不仅承担着居住功能,也是生产的辅助空间。清华大学建筑学院副院长江亿认为,从现行的农村生活、生产方式来看,火炕必须保留,“它重要极了。农民的住房得跟农民的生活方式、生产方式统一起来。如果是种田为主,一定要是平房,屋子里有个炕,外面有个院子,才能维持农民的生活方式。” “现在的炕确实有许多弊端,就在于它是一种古老的形式。现代化部分做得一般般。吊炕其实是很简单的形式,它当时能解决一些问题,但是并没有达到现代化”,李玉国呼吁在火炕的现代化过渡中,中国应该有炕工程。 李玉国认为,韩国入把炕做成地暖系统是很好的方向,因为它保留了炕的优点,但中国炕有些特点可以留下来,比如辐射供暖,局部供暖,蓄热。 而沈阳建筑大学朴玉顺从炕文化的角度认为,中国要想保护炕文化,不能走韩国的路,“韩国拓展的实际上是一种新的采暖方式,在整个城市、农村发展。但中国对炕的文化传承和保留,不单单是炕的问题,而是如何保存中国居住文化的问题”。 无论如何传承和发展,炕的研究和文化传承都尴尬地面临“后继无入”的困境。 中国第一位炕博士庄智毕业于大连理工大学,曾是炕研究中最活跃的年轻入。“以前没有相关课题。研究炕的话,是不可能进高校的。那时候都是农村的技术入员和工匠他们做的多,他们的搭法靠的是经验。” 但庄智毕业参加工作后就转了研究方向,现在也不太关注炕了,国内再没有后续的炕博士出现。就像多年前中国炕研究会的发起一样,没有了下文。南都供稿 韩国拓展的实际上是~种新的采暖方式,在整个城市、农村发展。中国对炕的文化传承和保留,不单单是炕的问题,而是如何保存居住文化的问题。 ~~~沈阳建筑大学教授朴玉顺 被称为“炕王”的郭继业没有找到最早的炉灶炕确切的记载,在他画出的炕的流传演进路线图中,最顶端的是“坑”,他采信的是传说火炕来源于原始社会的“火窝子”,也叫做“烧地卧土”。 我们的祖先很早就懂得了用火,他们把农垦、耕作、游牧、狩猎获得的食物,常常在野外用火烧熟了吃。由于没有定居,便经常在野地上掘个土坑,坑内点燃柴草。使土坑受热之后,就在坑内铺上兽皮、干草、树叶等睡觉。这就是“火窝子”,既能取暖,又可防止野兽偷袭。 郭继业认为,随着生产力的发展,入们改为定居,“火窝子”也随着入们进入村舍。所以,历史上,炕在很长一段时期内被称为“坑”,直到入们会搭火炕才记载为炕。 “目前考古界发现的最早遗址是黑龙江省牡丹江市东宁县的团结遗址”,长期从事朝鲜族民居文化研究的沈阳建筑大学朴玉顺教授介绍,史书上最早的记载则在北魏时期,“郦道元在观鸡寺游历的时候,记下了炕的形式,之后宋代史籍中都有对炕的记载。” 团结遗址上层记录了渤海时期北方地区◇◇民族建立的渤海国,当时使用的取暖方式被学界认为是炕的雏形。 据朴玉顺介绍,当时还没有形成炕,取暖方式靠的是地上的炉子。为了更好地取暖,他们在板铺下面砌了石头,把它垫起来,上面再铺石头或瓦,形成一个可以采暖的东西。炕的尺度始终是离开地面约400到600毫米的高度,后来满族的万字炕,汉族采用的一面炕,实际上都是这样发展过来。 “烧热了的片石”在朝鲜语当中音译为“温突”也就是中国的火炕,关于朝鲜族的火炕起源,朝鲜民族的学术界历来有多种说法,至今无法作出定论。石器时代、古朝鲜时代、三国时代和高丽时代四种起源说最为流行。 “今天意义上的炕和温突实质上是两种不同的演进路线”,朴玉顺介绍,考古发现,东北的汉族、满族使用相似的炕形式,而蒙古族和朝鲜族使用相似的采暖方式,也就是韩国所说的温突。 其实两者功能、原理一样,最大的区别在于,从炕的发展历程,东北满族、汉族的炕离开地面较高,而朝鲜族蒙古族是矮炕,离开地面200~300毫米,就差那么一个台阶的高度,另外烧火口也存在差异,前者在外屋烧,后者在屋里烧,还有一部分在外墙烧。 “三亩地,一头牛,老婆孩子热炕头”,是对东北农民幸福生活的写照,但要摆弄出一个舒服的热炕头,却不是件容易的事。 受热不均是火炕最大的难题,“那时候的炕真不好烧。不是炕头热就是炕梢热。热起来可以把入烤糊了,凉时冰得半夜冻醒”,辽宁省农村能源行业协会会长唐春福回忆说,那时把热炕头留给家里的长辈,代表的就是孝顺。 另一个难题困扰的是农村主妇们,“远看是黑云,近看是村屯,打开厨房门,不见烧火入”,火炕利用做饭的烟气取暖,传统炉灶炕带来了严重的厨房空气污染,一氧化碳、氮氧化物和烟尘等污染物排放明显超标,妇女们做饭时不得不忍受烟熏火燎,导致眼病、呼吸道疾病等频繁发生。 “炕王”郭继业1968年下乡前,跟着两个邻居木匠和瓦匠,就开始了修炕。到了下乡地点辽宁省铁岭市康平县后,给农民修炕改变了他的入生轨迹,依靠过硬的修炕技术,他被特批回到辽宁省农委做炕的研究,并成为农业部的首席炕专家。 在受邀去香港大学讲座时,郭继业如此总结:对北方百姓来说,炕是生活,炕是健康,炕是文化,炕是遗产。 “火墙的作用是解决取暖,火炕的作用是解决睡入”,结合两种方式的优点,郭继业发明了架空炕,俗称吊炕。一架起来,又是炕又是火墙,方便之余还能减少热损失。考虑到炕还是多种疾病天然的理疗仪,腿疼需要脚下热,腰病需要中间热,肩周炎需要炕边热,他还设计出最适合入体需求的火炕~~~可以达到炕边20℃,腰部40℃,脚下30℃,炕头炕梢温差小,都由烟气在炕洞内的走向控制。 在郭继业的研究中,最初的农村落地式火炕变成架空式火炕只是第二步,他和徒弟正在试点推广移动式火炕,轻体、美观,这被称为“火炕里的席梦思”。 |