|

||||||

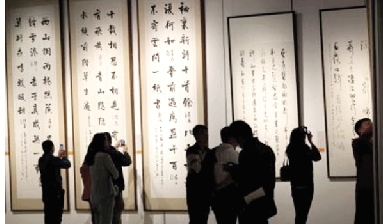

□本报特约记者 史家民 史晓韵 人生的路该如何走? 对家乡的情有多浓? 艺术探索的征途上有多少甘苦多少艰辛? 《古稀新声——张海书法展》开展以来,在河南博物院,络绎不绝的人们纷纷向张海先生提问请教。谦和平易的先生,说“心境”,谈“心声”,抒“心愿”,不厌其烦一一作答。聆听这位古稀老人关于“人生艺术”和“艺术人生”的真诚袒露,德行之高洁,令人景仰,发人深省。 记者从先生以“心境、心声、心愿”为主题的系列访谈中,采撷了关于人生追求、艺术探索的部分睿智论语,刊载如下,以飨读者—— [一问] 关于人生:愿以最小的健康代价博取最大的人生成就 记者:先生已入古稀之年,很多读者关心您的生活、健康诸问题,先生就此有什么要对读者说的? 张海:进入古稀那年,一位知近的朋友真诚地对我说:你都70岁的人了,以后一切都要悠着点,毕竟健康第一,其他都是次要的。有一个颇为经典的比喻:人的一生不管是几位数、十几位数,像什么财富呀、事业呀,都是排在后面的若干个零,只有健康才是排在最前面的有效数字。如果没有前面那个有效数字,后面的数字都毫无意义。这种比喻是否恰当姑且不论,然而它的确昭示一个真理:没有健康就没有一切。 但话说回来,绝对的健康是没有的。有一位医学专家对我说过一句很让我吃惊的话,他说:其实每个人的一生都是在病中度过的。仔细想想,此话很有道理,至少我个人对此深有体会。从记事开始我就老是有病,大病小病如影随形。上小学的时候一场伤寒,差点要了命;其他毛病也不少:高血压、胃病、心动过缓、心律不齐……三天两头往医院跑,真是像费新我先生说的“少率虚羸”。然而几十年来我也没有单为保健康而一刻停止过工作。 我想,大概这就是人生丰富而神秘的一面吧!说神秘,其实就是未知而已。不论世界抑或人生,都有许多未知的领域,吸引我们不断地去探索,去破解,一往无前,不达目的不罢休。人的一生,就是在健康与工作二者之间找平衡点。如何以最小的健康代价去博取最大的工作成就,才是对每个人的最大挑战。 [二问] 关于故乡:我的心从来都没有离开过这片热土 记者:“古稀新声”是先生第一次在家乡举办个人书展,关于家乡,先生有什么特别要说的话吗? 张海:古稀之年,毕竟也是人生的一个重要节点,我也未能免俗发了很多感慨。自然规律是无情的,感慨再多也阻挡不了时间的脚步。余音未落,转眼又过去几年。知近的朋友相遇,仍然离不开健康的话题,只是这次没再劝我“悠着点”,而是劝我道:“老兄这些年在好几个地方办过个展,何不趁现在身体尚好,回家乡办一次个展呢?”友人的话说对了一半:说到个展,倒是办过几个,从上世纪90年代在香港举办个展到新世纪在中国美术馆的两次个展,以及江、浙、沪、鲁、辽等地的巡展,但确实没在河南办过,这一点友人说对了。 然而友人劝我回家乡办个展,这个“回”字用得却不大妥帖,因为我从未离开过家乡。这些年,在北京的时间多,在河南的时间少了一点,然而我的心从未离开过家乡。不仅乡音未改,而且“河南”二字像烙印般刻在脸上,留在心里。这些年因工作关系,到过不少地方,既享受过“河南”二字带来的诸多荣耀和赞赏,也听到过一些对河南的误解和诟病。然而无论如何,都无法改变自己对生我养我的家乡那种与生俱来的深深情结。如果说在北京、江浙等地办展,我心里还有几分忐忑的话,那么,在家乡办展,我心里感到特别的踏实。我的心情完全是孩子在父母面前般的那种坦然、依偎和亲切。 [三问] 关于创作:“知我者谓我心忧 不知我者谓我何求!” 记者:请先生谈谈关于本次书展以及书展上作品的创作情况,好吗? 张海:当时我欣然接受了友人的建议,答应今年在家乡办这个“古稀新声”书法展。答应是答应了,做起来才感到真的不轻松。首先是作品,每个展览都有其特定的指向和要求。这次展览,主题即为“古稀新声”,那就必须是自己古稀之后的新作,这就不能拿旧作来应景,哪怕是自己认为很满意的旧作品也不能再拿出来。 过去我曾说过,希望每过几年出一本作品集,目的是通过这种倒逼方式,一方面迫使自己不敢懈怠,另一方面也可以留下前行的印迹。在古稀那年,我又说每年力争创作20件自己较为满意的作品,5年下来就会有100件,从其中挑出一半,差不多够办一个展览用的。虽然说时间仅仅过去3年,但二者自我约束的叠加,还是创作了足够支撑一个展览的作品,这一点,我还是于心无愧的。 自从上世纪60年代后期走上专业书法道路,半个世纪以来,我对她不离不弃地执着钟爱和全身心地付出。我给自己定下一个信条:尽量少留遗憾。这个标准看似不高,却使自己备受煎熬。有时为了一点点自己还不够满意的地方,常常辗转反侧无法入睡,对疏懒和苟且一点都不能原谅。我曾经对自己的日常生活做过这样的描述:多少年来,如果不是衣服的增减,我似乎感觉不到季节的变化;如果不是看到窗外灯火通明,我似乎也感受不到昼夜的更替。时间对我来说,从某种意义上讲,不过是衡量做了几件事或得到几件满意作品的一个尺度。我坦承自己的生活有点缺少情趣诗意。春光的旖旎,夏季的热烈,秋意的幽远,冬雪的皎洁,我都很少去品味、欣赏。宋人叶采诗有句“闲坐窗前读周易,不知春去几多时”。我虽不是在读周易,但真不知春去几多时。 这就是我的性格。“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求!” 不过,执着的追求也是有回报的。自以为这次展览的整体设计感比过去更鲜明,内容面比过去更丰富。书写形式虽然没有脱离中堂、条屏、对联等这些传统的样式,但细心的读者一定会发现其中若干前所未有的细微的变化。诸多理论家对作品的延伸阅读,对作品蕴含的精神作了深入的挖掘和精彩的阐发,使展览作品由可看变得兼具可读性。不但增进了观众对作品的理解,也使得展览更加接地气。希望这次展览能对得起家乡的父老乡亲,对得起几十年一直关心、提携、支持、帮助我,看着我成长,看着我一步步走来、一天天变老的各位文艺界前辈以及各个行业的朋友们、同道。 [四问] 关于变法:创新虽以生命为代价亦无怨无悔义无反顾 记者:不少观者认为,本次书展作品是先生“衰年变法”的一次生动呈现? 张海:不断创新以及衰年变法,这是每一位年过古稀的艺术家都不能不面对的问题。这也是我早前筹备这次展览的过程中经常思考且感到纠结的问题。 创新是艺术的生命。唐代释亚栖说:“凡书通即变……若执法不变,纵能入石三分,亦被号为书奴。”一个书家总是用一个面目示人,那么即使一年办一次展览,又有什么意义?不断求新求变的艺术家是可敬的,而衰年变法尤其令人可敬。虽然在历史上真正称得上衰年变法的艺术家并不多见,但也确有如齐白石等成功的先例。然而衰年变法又谈何容易!艺术家如果风格成熟,具有自己独特的风格样式和艺术语言,轻易改变又会失去自我,到头来会因为艺术形象的模糊而得不到观众的认可。 我想衰年变法不应是川剧中的变脸,不是简单地变换花样、追求新奇,而是在原有风格基础上的不断丰富和深化。孔子说:“七十而从心所欲,不逾矩。”就是说人届古稀,应该是熟谙规矩的,不管怎样变,都不会逾越规矩的界限。一个艺术家,只要不懈怠,不是简单地重复自己,而是持之以恒走在探索的道路上,可以说每时每刻都会不时地透出变法的蛛丝马迹。正如一个人的变化,一日甚至一年都无法感觉到他成长或衰老的印迹。但如果几年过去,乍一见你一定会惊呼:长大了或曰老了,真的变老了!书法家何尝不是这样。我希望,这次呈现给大家的作品,对于熟悉我以往风格的同道、朋友,在将这些作品与古稀之前的同类作品比较分析时,能与先读到作品的理论家产生一些共鸣,或者认为虽没有太多变法,但也不甘守旧,我也就感到欣慰了。 我常常说作品是我生命里的一部分,即令是敝帚自珍。每创作一件作品,往往血压升高,身心俱疲,这使我深深地体会到,作品的创作与完美往往是以生命作代价的。尽管如此,我仍然无怨无悔,义无反顾。 [五问] 关于心境:只求把一抹淡淡的光亮奉送给匆匆的夜行者 记者:关于先生的艺术成就,书法评论界有相当高的评价。先生如何看待这些评论? 张海:我承认,自己是当代书法复兴的最大受益者,我所得到的荣誉和眷顾,和我对书法事业的付出相比起来,显然严重失衡而时时感到不安。别人怎样看我不能说不在意,但决不过分在意和刻意。说不在意,那是虚伪,而刻意也没有用,一切都应顺其自然。今天办展,我只是以一个书法作者的身份,把自己在艺术探索道路上的甘苦和心得拿出来与大家分享,也希望同道和朋友们敞开心扉,真诚地交流感受,指陈得失。 当年人艺著名演员英若诚先生曾任文化部副部长,后来又在电视剧《我爱我家》中出演一个心胸狭隘的小角色。人们看电视的时候,只是论角色谈演员,觉得英先生的表演特别可爱,特别到位,并没有把“副部长”的概念掺杂其中。同样道理,一个艺术家的个展与在书法界的职位也不应该是一个语境的概念,参与展览作品评价的专家也应力求作如是观。 当今盛世,为书法艺术的发展提供了千载难逢的良好机遇,给每个人实现自己的人生梦想提供了便捷而多样的途径,只要坚持不懈地努力,相信每个人都会有自己的收获。我想书法界不仅应该是百花齐放,更应该是群峰林立,这是艺术的使命,也是时代的担当。对我们这个时代的书法水平和艺术成就最终作出客观的评价,这是后人的事,应当相信后人,时间是公允的。我们的责任是:打破无形的精神桎梏,使每一位艺术家的创造力得到最大程度的迸发! 不久前我出版了一本小字行草册页作品集,取名为《淡月疏星》。有些朋友开始不解其意,认为书名不够响亮。但当他们看了我写的《后记》之后,便欣然接受了。所谓《淡月疏星》,看似是说小字行草书的审美意境,其实表达的是一种心境,一种期望,代表了自己多年来的心路历程。人生苦短,况已届垂暮,希望自己能像淡月疏星一样,不求光芒多么耀眼,只求把一抹淡淡的光亮无私地送给在夜中匆匆赶路的人,使他们能借助这朦胧的光亮,少走一些弯路,少跌一些跤子。苟能如此,我就非常欣慰了。 在本次书展的最后部分,我以《心声 心愿》为题写下了如下结束语: 几年心血,几多耕耘,以生命为代价,凝聚着精气神,仅仅留下今天请您审阅的这五十件作品。 真诚地呈献给:父老乡亲、领导友人、专家学者、知己同道、可畏后生和远亲近邻…… 虽说众口难调,但美色不同,各佳于人。愿在当下,或者若干年的茶余饭后,您还记得有那么几件,提起来如数家珍。 这也许是奢望,却是发自肺腑的声音。不管能否如愿,我都会一如既往,真诚地对您感谢、感激、感恩! 我也不能免俗,这次请创作与理论俱佳的几位朋友,希望用他们的才情智慧,为展览添彩加分;当然,或碍于情面,或囿于篇幅,对作品的缺点,还是笔下留情,惜墨如金。 我心存感激,忐忑不安,心知肚明,不会为此头脑发昏。倘若您有不同见解,千万别指责善良和无辜之人:世界这么大,媒体如此缤纷,您完全可以把意见表达充分。 成就一个人要天时地利人和,今天的说法是:在对的时候,对的地方,遇到对的人。当今时代是伟大的时代,中国人民是伟大的人民,天高海阔。破浪腾云,谁都有机会梦想成真。 艺术要百花齐放,更需群峰如林。时代需要您,需要他,需要我,需要每一个有梦想并为之不懈进取的人。无论谁有了成就,在艺术史上留下佳作精品,我们都会毫不吝啬地为他点赞,为他鼓掌,为他祝福,为他在历史的画卷上描绘传神。 心境如此,心声如此,心愿如此。 我只想把我的一片赤子之心奉献给我的家乡,奉献给家乡的父老乡亲,奉献给生我养我的这片热土! |

| 下一篇4 |