|

| 第AA08зүҲпјҡгҖҠйғ‘е·һжҷҡжҠҘгҖӢеҲӣеҲҠ65е‘Ёе№ҙ ж”№зүҲ12е‘Ёе№ҙ зү2/2014-05/20/AA08/20140520AA08_brief.jpg | дёҠдёҖзүҲ3 4дёӢдёҖзүҲ |

|

||

|

||||||||||||||||||||||||

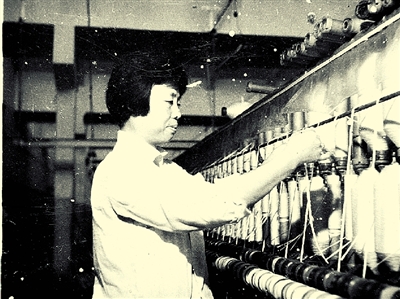

еҪ“ж—¶йғ‘е·һзҒ«иҪҰз«ҷеҖҷиҪҰеҺ…зҡ„йЎ¶жЈҡжҳҜз”ЁиҠҰиӢҮе’ҢжІ№жҜӣжҜЎжҗӯе»әжҲҗзҡ„ жңҖеҘҪзҡ„马и·ҜжҳҜеӨ§еҗҢи·ҜпјҢ700еӨҡзұій•ҝпјҢз”Ёж°ҙжіҘй“әи®ҫпјҢе…ЁеёӮеҸӘжңү40еӨҡзӣҸи·ҜзҒҜ д№°иҮӘиЎҢиҪҰй’ұдёҚеӨҹпјҢеҸҜд»ҘеҲҶжңҹд»ҳж¬ҫпјҢвҖңжҜҸжңҲд»Һе·Ҙиө„йҮҢжүЈпјҢеҸ«иөҠй”ҖвҖқ дёҠдёӘдё–зәӘ50е№ҙд»ЈпјҢжңүиҝҷд№ҲдёҖжү№ж”ҜжҸҙең°ж–№е»әи®ҫзҡ„еӨ§еҶӣпјҢ他们иҫһеҲ«дәІдәәпјҢе‘ҠеҲ«з№ҒеҚҺзҡ„дёҠжө·пјҢеңЁдёҖзүҮиҙ«зҳ д№Ӣең°пјҢеҠӘеҠӣиҖ•иҖҳпјҢе»әи®ҫвҖң第дәҢж•…д№ЎвҖқгҖӮ д»Ҡе№ҙ85еІҒзҡ„жңұеә”з…§пјҢжҳҜиҝҷжү№ж”ҜжҸҙеӨ§еҶӣдёӯзҡ„дёҖе‘ҳпјҢ21еІҒйӮЈе№ҙпјҢд»–еёҰзқҖе№ҙд»…19еІҒзҡ„еҰ»еӯҗжқҺеү‘з§ӢпјҢд»ҺдёҠжө·жқҘеҲ°йғ‘е·һпјҢиҝҷдёҖж”ҜжҸҙе°ұжҳҜ60еӨҡе№ҙгҖӮеңЁе»әи®ҫйғ‘е·һзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢжҢҘжҙ’дәҶжұ—ж°ҙе’Ңжҷәж…§пјҢжҠҠдәәз”ҹдёӯжңҖзҫҺзҡ„ж—¶е…үз»ҷдәҶйғ‘е·һгҖӮ йғ‘е·һжҷҡжҠҘи®°иҖ… еј еҚҺ/ж–Ү еј зҝјйЈһ/еӣҫ з©ҝзқҖж——иўҚгҖҒеӨ№е…Ӣзҡ„дёҠжө·дәәжқҘеҲ°иҚ’еҮүе°ҸеҹҺ йўҚжІіеҚ—йҮҢдёҖдёӘжҷ®йҖҡзҡ„е°ҸйҷўпјҢжҲҝеӯҗжңүдәӣз ҙж—§пјҢйҷўеҶ…з§ҚдәҶеҫҲеӨҡ蔬иҸңпјҢйҳіе…үжҳҺеӘҡпјҢз…§еҫ—иҸңеҸ¶дёҠзҡ„ж°ҙж»ҙжҷ¶иҺ№еү”йҖҸгҖӮж”ҫзңјжңӣеҺ»пјҢ蔬иҸңе’ҢиҠұеҚүдәӨзӣёиҫүжҳ пјҢдёҖзүҮз»ҝж„ҸзӣҺ然гҖӮ вҖңжҲ‘们йҷўйҮҢйӮ»йҮҢе…ізі»дёҚй”ҷпјҢзҺҜеўғиҝҳеҮ‘еҗҲгҖӮвҖқж ҮеҮҶзҡ„жҷ®йҖҡиҜқпјҢеҗ¬дёҚеҮәдёҖзӮ№дёҠжө·еҸЈйҹіпјҢеӨ–еҮәеҪ’жқҘзҡ„жңұеә”з…§жӢҺзқҖдёҖдёӘе°Ҹйҹіе“ҚпјҢж’ӯж”ҫзқҖжөҒиЎҢйҹід№җгҖӮ и·ҹзқҖд»–жқҘеҲ°дәҢжҘјпјҢиҝҳжңӘиҝӣй—ЁпјҢе°ұеҗ¬еҲ°еұӢеҶ…д№ҹеңЁж’ӯж”ҫжӯҢжӣІпјҢзңӢжқҘпјҢиҝҷеҜ№иҖҒеӨ«еҰ»зҲұеҘҪдёҖиҮҙгҖӮ жү“ејҖй—ЁпјҢдёҖеӨҙ银еҸ‘зҡ„жқҺеү‘жҲҙеёҰзқҖзңјй•ңжӯЈи№ІеңЁеҺЁжҲҝжү“жү«еҚ«з”ҹгҖӮ еӣӣеӨ„жү“йҮҸпјҢеұӢеҶ…йҷҲи®ҫз®ҖеҚ•пјҢеҚҙж•ҙйҪҗгҖҒжҙҒеҮҖгҖӮеӨ«еҰ»дҝ©иЎЈзқҖжңҙзҙ пјҢеҚҙеҒҡе·Ҙ讲究гҖҒе№ІеҮҖгҖӮ вҖңжҲ‘иҖҒдјҙжқҘйғ‘е·һж—¶з©ҝзқҖж——иўҚпјҢжҲ‘з©ҝзқҖзҡ®еӨ№е…ӢиЎ«пјҢеҪ“ең°дәәиҝҳд»ҘдёәжҳҜе“Ә家зҡ„е…¬еӯҗгҖҒе°Ҹе§җгҖӮвҖқиҜҙиө·еҲ°йғ‘е·һзҡ„з»ҸеҺҶпјҢжңұеә”з…§и®°еҝҶзҠ№ж–°гҖӮ1950е№ҙпјҢе“Қеә”ж”ҜжҸҙеҶ…ең°е»әи®ҫпјҢеӨ«еҰ»дҝ©иёҠи·ғжҠҘеҗҚпјҢ1950е№ҙ9жңҲ15ж—ҘпјҢд»–е’ҢеҰ»еӯҗжқҘеҲ°йғ‘е·һпјҢеҪ“е№ҙд»–21еІҒгҖҒеҘ№19еІҒпјҢйЈҺеҚҺжӯЈиҢӮгҖӮ ж——иўҚгҖҒеӨ№е…ӢгҖҒдёӯеұұиЈ…гҖҒжҙӢеёғй•ҝиЎ«зӯүпјҢдёҠжө·дәәзҡ„з©ҝзқҖеј•иө·дәҶиҖҒзҷҫ姓зҡ„еӣҙи§ӮпјҢеӣ дёәеҪ“ж—¶зҡ„йғ‘е·һе®һеңЁеӨӘз©·дәҶпјҢз”ҹжҙ»ж°ҙе№ізӣёеҪ“дәҺдёҖдёӘеҺҝеҹҺгҖӮ еҪ“ж—¶зҡ„йғ‘е·һвҖң马и·ҜдёҚе№ігҖҒз”өзҒҜдёҚжҳҺгҖҒз”өиҜқдёҚзҒөвҖқ еңЁжңұеә”з…§еҶҷзҡ„гҖҠжҲ‘зҡ„дёҖз”ҹгҖӢеӣһеҝҶеҪ•еҶ…пјҢиҜҰз»Ҷи®°еҪ•дәҶеҲҡеҲ°йғ‘е·һзҡ„жғ…еҪўгҖӮ ж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҲқжңҹзҡ„йғ‘е·һжҳҜдёҖдёӘиҙ«з©·иҗҪеҗҺгҖҒз ҙж—§дёҚе Әзҡ„е°ҸеҹҺпјҢдәәеҸЈд»…жңүеҚҒеӨҡдёҮпјҢйқўз§ҜдёҚеҲ°6е№іж–№е…¬йҮҢгҖӮжңұеә”з…§еҪўе®№дёәвҖң马и·ҜдёҚе№ігҖҒз”өзҒҜдёҚжҳҺгҖҒз”өиҜқдёҚзҒөвҖқпјҢвҖңж— йЈҺдёүе°әеңҹгҖҒдёӢйӣЁи·ҜжіҘжіһвҖқгҖӮжңҖеҘҪзҡ„马и·ҜжҳҜеӨ§еҗҢи·ҜпјҢеҸӘжңү700еӨҡзұій•ҝпјҢз”Ёж°ҙжіҘй“әи®ҫзҡ„гҖӮеҫ·еҢ–иЎ—жҳҜдёҖжқЎжіҘеңҹең°пјҢи§Јж”ҫи·ҜеҪ“ж—¶жҳҜдёҖжқЎиҮӯж°ҙжІҹпјҢе°ұеғҸеҪ“е№ҙеҢ—дә¬зҡ„вҖңйҫҷйЎ»жІҹвҖқдёҖж ·гҖӮе…ЁеёӮеҸӘжңү40еӨҡзӣҸи·ҜзҒҜпјӣжүӢж‘Үз”өиҜқжңәд№ҹд»…жңү500йғЁпјҢеӨ§йғЁеҲҶжҳҜе…¬з”Ёзҡ„гҖӮ вҖңйӘ‘зқҖе°ҸжҜӣй©ҙеҺ»йӮҷеұұпјҢеӣһжқҘеұҒиӮЎз–јеҮ еӨ©гҖӮвҖқйӮЈж—¶пјҢжңұеә”з…§е’ҢеҗҢдјҙеҺ»й»„жІіеІёиҫ№зҺ©пјҢеҸҜжҳҜжІЎжңүе…¬дәӨиҪҰпјҢеҸӘжңүдәәеҠӣй»„еҢ…иҪҰе’ҢдёүиҪ®иҪҰпјҢдёҖзҫӨе№ҙиҪ»дәәеӣҫж–°йІңпјҢйӣҮдәҶе°ҸжҜӣй©ҙпјҢеҪ“ж—¶йӘ‘еҫ—еҫҲй«ҳе…ҙпјҢжІЎжғіеҲ°еӣһжқҘеұҒиӮЎз–јдәҶеҘҪеҮ еӨ©гҖӮ йғ‘е·һзҒ«иҪҰз«ҷиҷҪ然жҳҜдә¬жұүдёҺйҷҮжө·дёӨеӨ§й“Ғи·ҜиҰҒйҒ“пјҢдҪҶйӮЈж—¶иҪҰз«ҷеҖҷиҪҰеҺ…зҡ„йЎ¶жЈҡжҳҜз”ЁиҠҰиӢҮе’ҢжІ№жҜӣжҜЎжҗӯе»әжҲҗзҡ„пјҢе®ўиҙ§иҪҰиҫҶйқһеёёе°‘гҖӮе…ЁеёӮжІЎжңүеӨҡе°‘еЁұд№җеңәжүҖпјҢеҸӘжңүйғ‘е·һеҪұеү§йҷўе’ҢеӨ§е…үжҳҺз”өеҪұйҷўпјҢйЎ¶жЈҡд№ҹжҳҜз”ЁжІ№жҜӣжҜЎе’ҢиҠҰеёӯжҗӯе»әжҲҗзҡ„пјҢзў°еҲ°йӣЁеӨ©пјҢеӨ–йқўдёӢеӨ§йӣЁпјҢйҮҢйқўдёӢе°ҸйӣЁпјҢеӨ–йқўдёҚдёӢдәҶпјҢйҮҢйқўиҝҳж»ҙзқҖгҖӮ дёҠжө·дәәзҲұеҗғзұіпјҢиҖҢйғ‘е·һеӨҡйқўйЈҹпјҢдёәдәҶеҗғдёҠеӨ§зұіпјҢеҲ°дәҶе‘Ёжң«пјҢи·‘еҲ°йӮҷеұұд№ЎдёӢеҺ»жӢҝзқҖзІ®зҘЁжҚўеӨ§зұіпјҢжү“дёӢзүҷзҘӯгҖӮ е·ҘдҪңеҮәиүІпјҢжҲҗеҠҹеҪ“йҖүйғ‘е·һеёӮйҰ–еұҠеҠіеҠЁжЁЎиҢғ иү°иӢҰзҡ„зҺҜеўғпјҢжңұеә”з…§е’Ңд»–зҡ„дјҷдјҙ们еҲӣйҖ еҮәдәҶдёҚеҮЎзҡ„жҲҗз»©гҖӮ еңЁжқҘйғ‘е·һд№ӢеүҚпјҢжңұеә”з…§еңЁдёҠжө·дҝЎе’ҢзәұеҺӮе·ҘдҪңгҖӮ еңЁдёҠжө·еёӮ委еҸ‘еҮәе·ҘеҺӮеҶ…иҝҒж”ҜжҸҙеҶ…ең°е»әи®ҫзҡ„еҸ·еҸ¬еҗҺпјҢдҝЎе’ҢзәұеҺӮе°Ҷ5000жһҡзәұй”ӯиҝҒеҲ°жІіеҚ—пјҢеӣ дёәйғ‘е·һжҳҜдәӨйҖҡиҰҒйҒ“пјҢжЈүиҠұйӣҶж•Јд№Ӣең°пјҢеҺҹжқҗж–ҷдҫӣеә”е……и¶іпјҢиҝҗиҫ“дҫҝеҲ©пјҢжҲҗжң¬иҫғдҪҺгҖӮ е·ҘеҺӮиө·еҗҚдёәйғ‘е·һдҝЎе’ҢзәұеҺӮпјҢд»ҺдёҠжө·иҝҒеҲ°еҶ…ең°пјҢйҷӨдәҶеёҰжқҘзҡ„5000зәұй”ӯзәәзәұи®ҫеӨҮпјҢиҝҳжңүж•°зҷҫеҗҚиҒҢе·ҘгҖӮ еҲ°йғ‘е·һдёҚд№…пјҢжңұеә”з…§д»»йғ‘е·һдҝЎе’ҢзәұеҺӮе…ҡж”ҜйғЁеүҜд№Ұи®°пјҢе·ҘдјҡеёёеҠЎеүҜдё»еёӯгҖӮ еӣһеҝҶеҫҖдәӢпјҢжңұеә”з…§зү№еҲ«жҖҖеҝөеҪ“ж—¶зҡ„ж°‘йЈҺж·іжңҙпјҢвҖңи·ҜдёҚжӢҫйҒ—гҖҒеӨңдёҚй—ӯжҲ·вҖқпјҢе…ҡйЈҺд№ҹеҘҪпјҢеҜ№е№ІйғЁиҰҒжұӮзү№еҲ«дёҘпјҢдёҚеҮҶеҠЁз”Ёе…¬е®¶зҡ„дёҖеј дҝЎзәёгҖҒдёҖдёӘдҝЎе°ҒеҠһз§ҒдәӢпјҢжӣҙдёҚиғҪз”Ёе…ізі»дёәдәІжҲҡжңӢеҸӢд»Ӣз»Қе·ҘдҪңжҲ–и§ЈеҶій—®йўҳгҖӮ 1950е№ҙпјҢеӣ е·ҘдҪңеҮәиүІпјҢжңұеә”з…§дҪңдёәйғ‘е·һдҝЎе’ҢзәұеҺӮзҡ„д»ЈиЎЁеҸӮеҠ дәҶйғ‘е·һеёӮйҰ–еұҠеҠіеҠЁжЁЎиҢғе’Ңе·Ҙд»ЈеӨ§дјҡпјҢеңЁй—ӯ幕ејҸдёҠдёҺеёӮ委гҖҒеёӮж”ҝеәңйўҶеҜјеҗҲеҪұгҖӮ жқҺеү‘з§Ӣд№ҹеҪ“дёҠдәҶдҝЎе’ҢзәұеҺӮзҡ„з®ЎзҗҶе‘ҳпјҢжңҖеҗҺеҸҲи°ғеҲ°йғ‘жЈүеӣӣеҺӮжӢ…д»»дәҶз»ҶзәұиҪҰй—ҙзҡ„иҫ“жҗ¬е·Ҙй•ҝпјҢ并жӣҫеңЁжІіеҚ—зәәз»Үе№Іж ЎйҖҹжҲҗзҸӯиҝӣдҝ®еҲқдёӯж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶпјҢжӢҝеҲ°дәҶеҲқдёӯжҜ•дёҡиҜҒд№ҰгҖӮ 60еӨҡе№ҙеүҚ йғ‘е·һе°ұеҮәзҺ°вҖңеҲҶжңҹд»ҳж¬ҫвҖқ д№°жҲҝгҖҒд№°иҪҰгҖҒд№°жүӢжңәй’ұдёҚеӨҹпјҢе’ӢеҠһпјҹеҲҶжңҹд»ҳж¬ҫгҖӮиҝҷж ·зҡ„ж–№ејҸпјҢеңЁ60еӨҡе№ҙеүҚзҡ„йғ‘е·һпјҢе°ұе·Із»ҸеҮәзҺ°гҖӮ жңұеә”з…§иҜҙпјҢеҲҡеҲ°йғ‘е·һпјҢе…ЁеёӮе№ҙдәәеқҮ收е…ҘеҸӘжңү90еӨҡе…ғпјҢиҖҒзҷҫ姓з”ҹжҙ»йқһеёёеӣ°йҡҫпјҢжңүдәӣ家еәӯиҝһйҘӯйғҪеҗғдёҚйҘұпјҢжӣҙеҲ«жҸҗд№°е•ҘеҘўдҫҲе“ҒгҖӮжҷ®йҖҡзҡ„йғ‘е·һе·ҘдәәжҜҸжңҲдәҢдёүеҚҒе…ғзҡ„е·Ҙиө„пјҢиҖҢеңЁйғ‘е·һзҡ„дёҠжө·дәәпјҢе·Ҙиө„иҷҪдёҚеҸҠеҺҹжқҘпјҢдҪҶжҜҸжңҲдә”е…ӯеҚҒе…ғпјҢзӣёеҜ№еҪ“ең°дәәиҝҳжҳҜй«ҳеҮәдёҚе°‘пјҢж¶Ҳиҙ№ж°ҙе№ід№ҹй«ҳгҖӮеҚ–зҫҠжҜӣжҜҜзҡ„гҖҒиҮӘиЎҢиҪҰзҡ„пјҢйғҪеңЁжғіжі•еҗёеј•иҝҷзҫӨй«ҳ收е…ҘзҫӨдҪ“гҖӮ вҖңд№°иҫҶиҮӘиЎҢиҪҰпјҢжҜҸжңҲд»Һе·Ҙиө„йҮҢжүЈпјҢеҸ«иөҠй”ҖгҖӮвҖқдёәдәҶе·ҘдҪңж–№дҫҝпјҢеҲ°дәҶйғ‘е·һжІЎеӨҡд№…пјҢиҠұдәҶеҮ еҚҒе…ғпјҢжңұеә”з…§еҲҶжңҹд»ҳж¬ҫд№°дәҶдёҖиҫҶиҮӘиЎҢиҪҰпјҢеҫ·еӣҪеҲ¶йҖ пјҢиҝҳеёҰеҗҺеҲ№иҪҰпјӣиҖҒдјҙеҸҲд№°дәҶзҫҠжҜӣжҜҜпјҢзӣҙеҲ°зҺ°еңЁпјҢжҜӣжҜҜиҝҳдёҖзӣҙдҪҝз”ЁпјҢиҙЁйҮҸйқһеёёеҘҪгҖӮ жңұеә”з…§иҜҙпјҢж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеүҚйғ‘е·һжІЎжңүй«ҳжҘјеӨ§еҺҰпјҢд№ҹжІЎеӨ§еһӢдјҒдёҡпјҢз»ҸжөҺиҗҪеҗҺпјҢеёӮеңәиҗ§жқЎгҖӮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺпјҢд»ҺеҚ—ж–№иҝҒжқҘдәҶдёҖдәӣе·ҘеҺӮдјҒдёҡпјҢеҰӮйғ‘е·һдҝЎе’ҢзәұеҺӮгҖҒж— й”ЎжқҘзҡ„ж–°жҜ…зәұеҺӮе’Ңй»ҺжҳҺзғҹеҺӮзӯүпјҢйғ‘е·һзҡ„з»ҸжөҺејҖе§Ӣжҙ»и·ғпјҢеёӮеңәйҖҗжёҗз№ҒиҚЈпјҢ并дёәеӣҪ家е»әи®ҫе’ҢжҠ—зҫҺжҸҙжңқйғҪеҒҡеҮәдәҶеҫҲеӨ§зҡ„иҙЎзҢ®гҖӮ зӣёжҝЎд»ҘжІ«60еӨҡе№ҙ ж„ҹжғ…еҗ«еңЁдёҖиҢ¶дёҖйҘӯ вҖңдёӨдәәиө°и·ҜдёҖдёӘеүҚдёҖдёӘеҗҺпјҢи·ҹйҷҢз”ҹдәәдёҖж ·гҖӮвҖқжңұеә”з…§иҜҙпјҢжқҺеү‘з§ӢжҳҜз«Ҙе…»еӘіпјҢж—©еңЁ1946е№ҙпјҢдёӨдәәе°ұе·Із»ҸдёҫеҠһдәҶе©ҡзӨјгҖӮеҸҜеңЁдёҠжө·е·ҘдҪңж—¶пјҢдёӨдәәдҝқжҢҒзқҖвҖңйҷҢз”ҹдәәвҖқзҡ„и·қзҰ»пјҢиҝҷдёҖвҖңд№ жғҜвҖқпјҢеҚідҪҝеҲ°дәҶйғ‘е·һпјҢдҫқ然дҝқз•ҷгҖӮ жқҘеҲ°йғ‘е·һпјҢеҗҢеңЁдёҖдёӘеҺӮпјҢз”ұдәҺдҪҸе®ҝжқЎд»¶жңүйҷҗпјҢеӨ«еҰ»дҝ©еҲҶеҲ«дҪҸз”·еҘіе®ҝиҲҚпјҢеҲ°дәҶе‘Ёжң«пјҢжқҺеү‘з§ӢеҲ°з”·е®ҝиҲҚеҸ–еӣһжңұеә”з…§зҡ„и„ҸиЎЈжңҚпјҢжҙ—е№ІеҮҖеҗҺеҶҚйҖҒеӣһеҺ»пјҢдёҖжқҘдёҖеҺ»пјҢдёӨдәәйғҪжҳҜдҝқжҢҒжІүй»ҳгҖӮиҜҙеҲ°иҝҷе„ҝпјҢжңұеә”з…§жҖ»з»“иҜҙвҖңеҪ“ж—¶еӨӘе°Ғе»әдәҶвҖқгҖӮ йҡҸзқҖеІҒжңҲзҡ„жөҒйҖқпјҢеҪ“е№ҙдёҚж•ўиҜҙиҜқзҡ„е°ҸеӨ«еҰ»пјҢе·Із»ҸжҗәжүӢиө°иҝҮдәҶ60еӨҡдёӘжҳҘз§ӢпјҢеңЁйғ‘е·һйҖҒиө°дәҶдёүдҪҚиҮідәІпјҢдёҖж¬Ўж¬ЎжҗәжүӢзӣёжҝЎд»ҘжІ«пјҢе…ұеҗҢеәҰиҝҮдәҶдәәз”ҹиү°йҡҫзҡ„ж—¶еҲ»гҖӮ жқҺеү‘з§ӢиҜҙиө·иҜқжқҘе№Іи„ҶеҲ©иҗҪпјҢжңұеә”з…§дёҚзҙ§дёҚж…ўпјҢеҫҲжҳҜжё©е’ҢгҖӮжңұеә”з…§иҜҙпјҢз»“е©ҡеӨҡе№ҙдёҚеҗөжһ¶дёҚжү“жһ¶зҡ„з§ҳиҜҖе°ұжҳҜвҖңжҚўдҪҚжҖқиҖғвҖқгҖӮжңұеә”з…§еңЁ1953е№ҙеүҚеҗҺдёүж¬ЎеӨ§з—…пјҢйғҪжҳҜеҰ»еӯҗдёҚеҲҶжҳјеӨңең°з…§йЎҫпјҢвҖңжҲ‘ж¬ еҘ№зҡ„еӨӘеӨҡвҖқгҖӮ йҮҮи®ҝз»“жқҹж—¶пјҢе·ІжҳҜдёӯеҚҲпјҢжқҺеү‘з§Ӣзғ§еҘҪдәҶйҘӯпјҡзҷҪзұійҘӯпјҢдёҖиҚӨдёҖзҙ дёӨдёӘиҸңпјҢз®ҖеҚ•иҖҢжғ¬ж„ҸгҖӮ в– еҫҒйӣҶд»Ө 1.еҫҒйӣҶиҖҒз…§зүҮ 1949е№ҙиҮі2002е№ҙзҡ„йғ‘е·һиҖҒз…§зүҮпјҢжҠ•зЁҝи§ҒжҠҘеҚіеҸҜиҺ·еҸ–д»·еҖј50е…ғзҡ„зӨје“ҒгҖӮ жүҖжңүи§ҒжҠҘз…§зүҮе°ҶиҜ„йҖүеҮәдёҖзӯүеҘ–1еҗҚгҖҒдәҢзӯүеҘ–2еҗҚгҖҒдёүзӯүеҘ–3еҗҚпјҢд»ҘеҸҠе№ёиҝҗеҘ–10еҗҚпјҢеҲҶеҲ«еҘ–еҠұд»·еҖј1000е…ғгҖҒ500е…ғгҖҒ300е…ғеҸҠ100е…ғзҡ„еҘ–е“ҒгҖӮ 2.жңүеҘ–й—®зӯ” жң¬жҠҘе°Ҷд»ҺиҖҒз…§зүҮдёӯжҢ‘йҖүеӣҫзүҮпјҢи®ҫзҪ®жңүеҘ–й—®зӯ”йўҳпјҢ并жҸҗдҫӣзІҫзҫҺзӨје“ҒиҝӣиЎҢеҘ–еҠұе’ҢжҠҪеҘ–гҖӮ 3.дё“йўҳж•…дәӢгҖҒж•Јж–ҮгҖҒиҜ—жӯҢеҫҒйӣҶ гҖҠе…үйҳҙзҡ„ж•…дәӢгҖӢиҝҳе°ҶеҲ¶дҪңдёҖжү№зІҫиүҜзҡ„жҖҖж—§дё“йўҳпјҢеҫҒйӣҶдё“йўҳж•…дәӢгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–ҮзӯүгҖӮ ж Ҹзӣ®еҶ…е®№еҫҒйӣҶз”өиҜқпјҡ 0371-67655293 15803831673 еҫҒйӣҶйӮ®з®ұ: zzwb06@163.com ж Ҹзӣ®е•Ҷ家еҗҲдҪңз”өиҜқпјҡ 18638929923 马е…Ҳз”ҹ |