|

|||||||||||||||||||||

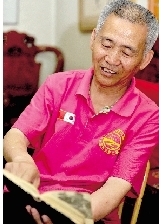

近30人住一个屋,没有床,在地上铺草当窝 每天吃白菜、萝卜,吃一顿豆腐粉条就是改善生活 挨着黄河还缺水,早在20世纪70年代,郑州就开始了这样的节奏。 1971年,学生、工人、干部等组成的浩浩荡荡2000多人的队伍修建大坝,开始了引黄入郑的工程。郑州市民刘建生参与了该工程,10年后,他的爱人也加入了引黄入郑工程建设。 “当年也不知道从哪儿来的那么大力气,干活特别拼命。”刘建生说,河南曲剧皇后张新芳还曾把他的事迹写进戏文里。 郑州晚报记者 张华 /文 张翼飞/图 最紧急的时候,郑州只有5天的存水 由古鸿沟、汴水演变而来的贾鲁河,曾是历史上重要的漕运通道,解放初期,河内还可以行船。郑州境内的索须河、七里河、贾鲁支河、东风渠都是贾鲁河的支流。 从1952年开始,贾鲁河上陆续出现了大大小小十几座水库,对河道的频繁利用,使损害逐渐显露出来。上世纪70年代后期,因为水库之间缺乏科学调度,河道基本干涸,终于陷入无水可蓄的境地。之后由于沿岸造成的污染加剧,贾鲁河及支流渐成“闻名遐迩”的臭水沟。 郑州无水可蓄,情况有多严重? “1971年最紧急的时候只有5天的存水。”当时的市委书记王辉在《郑州文史资料》中介绍,那时候郑州饮用水源主要是密县来水,再就是井水厂。密县来水越来越少。1971年最紧急时,先是紧急动员用了7天在祭城建了三级泵站,把水送到郑州,又在邙山建了提灌站,引黄入郑,搞了两年,才把水送到西流湖。大河向东流,唯有郑州这段贾鲁河建了水坝,水由东向西流,西流湖由此得名。 2000多人的队伍义务修大坝引水入郑 郑州缺水要引黄入郑,谁去修?怎么修? 20世纪70年代,时任郑州市委书记、革委会主任的王辉为了解决郑州市严重的缺水现状,带领学生、工人、干部等2000多人在北郊的邙山头义务劳动,修建邙山提灌站。 其中,在老鸦陈坝,来自郑州烟厂、郑棉二厂、郑州煤矿机械厂、老鸦陈公社等单位的571人组成了引黄工程第三团。 在郑州煤矿机械厂军工车间工作的刘建生,从300多名引黄入郑的拉练队伍中被选中,加入了这个工程。工程总共分四个段,刘建生所在的队伍负责老鸦陈坝的建设。 二三十个人挤地铺,吃的是萝卜白菜 刘建生清楚地记得,1971年4月19日,背着干粮,他和同伴们徒步走到了老鸦陈,那时的老鸦陈是贫穷落后的农村,他们住的是当地的民房,没有床,一间房子挤了二三十个年轻人,在地上铺上草,再铺个凉席,就是窝。吃的是大锅菜,天天不是白菜就是萝卜,能吃个豆腐粉条,都算是改善生活。 早上吃完早饭就去工地,中午基本不休息,每天都要干10个小时的活,而且没有星期天,“还好当时没结婚没对象,也没有后顾之忧。”刘建生说。 干活太出色,曲剧皇后张新芳把他编进戏文 看起来瘦瘦弱弱,但刘建生说:“当年我可不是这样的,虽然瘦,但是很有劲儿,也不知道从哪儿来的那么大力气,干活特别拼命。” 之所以这样卖命,刘建生说,当时刚从乡下知青返城,就想干出点成绩。 刘建生回忆说,当时修大坝没有大型机械,用的是筐、铁锨、架子车,基本上全靠人工。在架子车上装满土,按照常规,一人拉车,两人推车,但要强的刘建生让两个同伴装车后,一人拉过去,到了地方车把一倒,顺势举起架子车,把土直接翻出去了,一人干了三个人的活。 到了工地的第三天,刘建生在日记里写道:“今天经过一天的抬筐、拉土,确实是有点累,腿跑痛了,肩膀压肿了,但是当我学习了毛主席的愚公移山的精神后……” 翻阅当时的日记,充满了豪言壮语,“一不怕苦二不怕死”这句话出现的频率非常高,并把这种精神贯彻到劳动中。 当时,河南曲剧皇后张新芳的名曲《陈三两》与当时常香玉的《花木兰》齐名。在建设引黄工程时,张新芳前去工地慰问演出,了解到了刘建生的事迹后,专门把他写到了她的戏文里。 抢救麻袋,钻进火堆里烧焦头发、眉毛 劳动艰苦,突然起来的火灾,更加考验了刘建生。 1971年6月,工程接近尾声,一天,工地突然起火了。麻袋、架子车、筐,这些现在看来不值钱的物件,在刘建生的眼里就是“国家财产”,他跑两里地到了失火现场,钻进火堆里去抢救东西,结果东西抢回来了,眉毛、头发都被烧焦了,胳膊上也起了许多泡,真的做到了“一不怕苦二不怕死”。 出色的表现,刘建生被选为“五好个人”和连队标兵。 在众多像刘建生这样的义务劳动者努力下,1971年6月,老鸦陈坝基本完工。当时的工地战报在6月11日发文写道:从4月21日动工,到6月11号为止,英勇奋战一个多月,挖土方2400立方米,浇筑混凝土700多立方米,砌砖、石1850立方米,粉刷11000平方米,胜利建成了老鸦陈坝配套工程,谱写了一曲响彻云霄的毛泽东思想胜利凯歌。 过度劳累身体搞垮了,依然无怨无悔 昨日,在接受采访时,刘建生刚从医院输液回来。 “当年太卖命,身体搞垮了。”刘建生说,修大坝的最后阶段,在工地吃饭时吃坏了肚子,回到厂子后,依然没有好转,21岁的小伙子上楼梯都要抓着扶手才能上去,连毛巾都拧不动,一天只吃两顿饭,但还是坚持上班。经过几番诊断,最后确定得了肠胃炎。 因身体原因,刘建生后来转职到当时的厂矿学校,当了20多年的体育老师。 但是提起这段经历,刘建生说“不后悔”。 巧的是,1981年,郑州市再次开展引黄工程,刘建生的妻子白芝莲作为郑州食品厂的职工,也被选去支援建设,对于这段历史,白芝莲不愿意回忆太多,“当时的人都那样干活,都可拼命”。 ■征集令 1.征集老照片 1949年至2002年的郑州老照片,投稿见报即可获取价值50元的礼品。 所有见报照片将评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名,以及幸运奖10名,分别奖励价值1000元、500元、300元及100元的奖品。 2.有奖问答 本报将从老照片中挑选图片,设置有奖问答题,并提供精美礼品进行奖励和抽奖。 3.专题故事、散文、诗歌征集 《光阴的故事》还将制作一批精良的怀旧专题,征集专题故事、诗歌、散文等。 栏目内容征集电话: 0371-67655293 15803831673 征集邮箱:zzwb06@163.com 栏目商家合作电话: 18638929923 马先生 |