|

||||

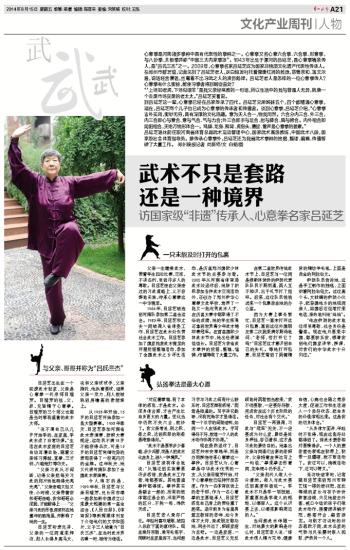

武术不只是套路 还是一种境界 心意拳是河南诸多拳种中具有代表性的拳种之一。心意拳又名心意六合拳、六合拳、形意拳,与八卦拳、太极拳并称“中国三大内家拳派”。1943年出生于漯河的吕延芝,是心意拳嫡亲传人,是“吕氏三杰”之一。2009年,心意拳名家吕延芝成为国家非物质文化遗产代表性传承人。 在郑州市群艺馆,记者见到了吕延芝老人,灰白短发衬托着健康红润的脸庞,慈善亲和、温文尔雅,说话轻言慢语,丝毫看不出习武之人的凌厉彪悍。吕延芝老人是怎样的一位心意拳传人?心意拳有什么奥秘,能使习拳者得到哪些益处? “‘上场如老虎,下场似绵羊’是我父亲经常教的一句话,所以生活中的我与普通人无异,就像一个去菜市场买菜的老太太。”吕延芝笑着说。 到吕延芝这一辈,心意拳已经在吕家传承了四代。吕延芝兄弟姊妹五个,四个都精通心意拳,现在,吕延芝两个儿子也已成为心意拳的传承者和传播者。谈到心意拳,吕延芝介绍,“心意拳古朴实用,奥妙无穷,具有深厚的文化底蕴。意为天人合一,物我同然。六合分内三合、外三合,内三合即心与意合、意与气合、气与力合;外三合即手与足合、肘与膝合、肩与胯合。内外相合即阴阳相合,天地万物形体合一。鸡脚、龙身、熊背、虎抱头、鹰捉、雷声是心意拳的要素。” 吕延芝退休前任职河南省体育总局武术运动管理中心,国家武术高级教练,中国武术八段,国家级社会体育指导员。除传承心意拳外,吕延芝还为我省武术拳种的挖掘、整理、编辑、传播等做了大量工作。 郑州晚报记者 尚新娇/文 白韬/图 与父亲、哥哥并称为“吕氏三杰” 吕延芝出生在一个回族武术世家,父亲是心意拳一代宗师吕瑞芳。吕瑞芳的祖、父、叔、兄皆精于心意拳。吕瑞芳的三个师父也都是当时享有盛誉的武术大师。 “说不清自己从几岁开始学的,在家里,学武术成了日常功课。”生活在武术家庭的吕延芝自幼耳濡目染,随着父亲练习弹腿、查拳、三才剑、六路短打等功夫。 “父亲习武从不间断,记得父亲把每天习武的那片场地踩得光亮光亮”,“父亲走路又轻又快,小时候,父亲带着我和哥哥走路,我和哥哥必须跑,才能跟得上……”父亲习武的形象深深刻在她童年的脑海里,并影响了她的一生。 吕延芝听表兄讲,父亲的一位同道来拜访,那人长得身高马大,说和父亲试试手,父亲推托,他执意要试,结果父亲一发力,那人就被挑到房檐高的麦秸垛上。 从1958年开始,15岁的吕延芝开始参加一些大型赛事。1958年春天,吕延芝参加河南省武术表演赛,按照大赛规定,运动员不满18岁不能获得名次,可是15岁的吕延芝凭借优异的表现获得了一枚亮闪闪的金牌。这年秋天,她又代表河南队参加了全国武术表演赛。 令人难忘的是,1959年秋,吕延芝与父亲吕瑞芳、兄长吕志德一起参加新中国成立以来最大规模的第一届全运会,《人民日报》、《体育报》等新闻媒体刊登了介绍他们的文字和图片,父子三人被誉为“吕氏三杰”,在当时武术界名噪一时,被传为佳话。 一只未能及时打开的包裹 父亲一生酷爱武术,带着学生四处比赛、交流,不讲名利,受到许多人的尊敬。吕延芝走在父亲走过的习武道路上,义不容辞地实践、传承心意拳这一中华瑰宝。 1964年,吕延芝被选到河南队参加第二届全运会。1985年,吕延芝和丈夫一同被调入省体委工作,吕延芝在武术处负责社会武术工作。吕延芝参加了国家抢救武术瑰宝的开展挖掘整理活动,参加了全国武术之乡评比活动,是历届郑州国际少林武术节的主要参与者。2002年从河南省体育局武术处退休后,她除了积极参加各种武术交流活动外,还创办了郑州伊华心意拳文武学校,培养了一批又一批优秀武术人才,在历届大赛中都取得了不俗的成绩,她的学生张勇还拿到世界青少年武术锦标赛冠军。在首届国际少林武术节中,她出任表演组组长。吕延芝为我省武术拳种的挖掘、整理、编辑、传播等做了大量工作。 在第二届世界传统武术节上,吕延芝与一位同是穆斯林装扮的伊朗代表队队员不期而遇,两人互不相识,出于礼节打了招呼。后来,这位队员悄悄送来一个包裹放在她的办公室。 因为大赛上事务繁忙,吕延芝一直未打开这只包裹,直到这位外国朋友第二次跑来满怀期待地问:“老师,您打开它了吗?”吕延芝这才意识到自己的失礼。等她打开包裹,吕延芝看到了两幅精致的精纺羊毛毯,上面是烫金的阿拉伯文。 伊朗队员告诉她,这是手工制作的挂毯,上面织着阿拉伯经文。这位高个头、大眼睛的伊朗小伙子,把异国他乡的她视同亲人,回国后还经常打来电话,亲热地叫她“妈妈”。 “他在伊朗的武术地位很受尊敬,社会身份是警察。现在他只要来中国,都要联系我,想请我到他们国家讲学,授课,对我们的中华武术十分向往。” 弘扬拳法是最大心愿 “对应着拳理,有了本体的感觉,才是武术。必须身体合顺,才会产生比自身更大的力量。变化当中仍然不失六合,就妙了。我父亲常说,刚之极,柔之极,达到极限的刚柔要衔接得好。” “武术不是要学多少套路,多少兵器,而是人把武术化在身上,进入一种境界。” 吕延芝深有体会地说:“从理论到实践需要许多感悟,我是武术工作者,啥都要练。其他普通拳种都得练。拳种其实是融合一起的,所有的肢体都应是合的,没有严格的区分,不拘一格,浑然天成。” 吕延芝老人爱好广泛。年轻时喜欢唱歌,被招入总政下属的宣传队。现在爱好京剧,爱写毛笔字,闲暇时在家里练习,当问起习字与习武之间有什么联系时,吕延芝颇有感悟,“两者是相通的。写字讲究韵味,没有死角字才显得活。看一个汉字的间架结构,如同一个人在练武术。字写得好不好,就像一个人的武术动作协调不协调。” 现在虽然退休了,吕延芝并未安享晚年,而是办班授徒传承心意拳这一拳种。吕延芝认为,心意拳是中华武术优秀的一支,从父亲吕瑞芳开始,对于心意拳就已经持开放态度。作为一名体育战线上的老干部,作为一名心意拳的主要继承人,吕延芝感觉自己肩上的责任重了起来。退休前身为省里男篮主教练的老伴,如今身体不大好,亲戚朋友都劝她,别去外边了,照顾家庭为主吧。一边是家庭,一边是武术,吕延芝义无反顾地将两者担当起来,“我不但要教,一定要好好教,完成我在这个历史阶段的任务,对社会有个交代。” 吕延芝一再强调,习武与“冠军”无关,不一定要成为什么家,最终是修身养性,容忍谦和,这才是习武的最终目的。她拿出父亲与同道们合影的老照片,父亲特意在旁边写上一句话,“拳来拳去形意同,龙争虎斗仍手足。” “父亲那代人做人十分谦恭。做人与武术要达到高度和谐统一。学武术不只是学一项技能,更重要的是学做人的规矩,以德服人。这个认识要上去,以德来影响周边的人。” 当问起武术伴随一生,对她最大的影响是什么时,吕延芝老人说:“练武术使人精力充沛,健康自信,心胸也会随之宽容大度,促进工作和生活进入一个良好状态,把自身的价值体现出来。这是我的切身体会。” “从身体方面讲,年轻时不觉得,现在这些好处都得到了。练武术衰老相对要慢得多。一个人的衰老首先表现在韧带上,韧带一旦僵硬,就不敢活动了。我还可以,稍微活动下,还可以劈叉。” 采访快结束时,记者随吕延芝来到郑州市群艺馆一楼的培训班,在此等候的家长与孩子纷纷鼓掌迎候,只见她脱去外套,喊口令组织孩子们做武术动作,接着便讲解示范,起落开合,翩若游龙。与刚才访谈时的状态迥然不同,武术名家的气势与风采霎时跃入视野,俨然另一个人。 |