|

|||||||||

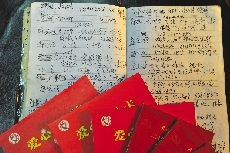

“张大哥在家吧,我是赵新举,来给你和老嫂子理发,利利亮亮好过年!”冬日的暖阳令人舒心,66岁的赵新举来到了政通路59号院。79岁的张家庆佝偻着腰,满面笑容地迎了出来。“又得麻烦你了!给我们理一次发老难啊!”“没事没事,主要是老嫂子不方便,我来帮你,没问题!” 郑州晚报记者 张翼飞 文/图 理发店搬家,爱心善举始终如一 在二七区蜂张办事处新村社区,赵新举是远近闻名的“爱心理发师”。5年前,他从京广路搬到了淮河路庆丰街交叉口,十几平方米的小店人气爆棚。 1990年赵新举开理发店以来,他几十年如一日,坚持做着一件事:只要遇到经济条件不好、孤寡老人、残疾人都是免费理发。25年间,他先后为8000多人免费理发,其中长年接受他服务的有500多人。 现在一般理发都得十几元,他只收6元钱,连染发带理发,也不过20元钱。收费用的是装理发工具的盒子,全凭顾客自己往里放,少个一两元都不计较。 赵新举的退休工资有限,全靠手艺吃饭,但他经常说:“人这一辈子不能光为钱活着,能用自己的一技之长为困难的人做点什么,也是一种快乐!” 赵新举是许昌县蒋李集镇赵堂村人,1981年,妻子去世,撇给他4个尚不懂事的孩子,大的14岁,小的才4岁。他又当爹又当妈,凭着跟姥爷学会的家传手艺——剃头,走南闯北,艰难度日。吃百家饭,穿百家衣,靠众多好人的接济和关照才渡过难关。 他最难忘的是有一年快春节时,为多挣钱他还在外面忙碌,但家中老二老三受了凉,高烧不退。乡邻们听说后,有的寻医问药,有的送衣送饭,两个孩子转危为安。 从那时起赵新举立下心愿,要用自己的理发技术,为同样遇到困难的人献上一份爱心。 技艺高超,愿做“终生义工、志愿者” 1989年,赵新举来到郑州创业,开始在路边摆摊,后来租了间门面房,开了“大众理发店”。 赵新举一有空就对着镜子学“刀功”,还练成了骑着自行车剃头的绝技。功到自然成,他被评为河南省二级理发师。 很多人都是通过赵新举发的“爱心免费理发卡”找到他的。这张红色名片上写着他的服务宗旨:照顾老弱病残、低保户,终生的义工志愿者,愿和您交知心朋友。 蜜南社区的王瑞明提起赵新举赞不绝口:“我妈妈80多岁时认识了赵师傅,一直到她去世,20多年都是他给俺妈理的发,一月两次,分文不收,留他吃饭不吃,连口水都不喝。俺妈年纪大了,记性不好,但对赵师傅印象深刻,能叫出他的名字,认准赵老师理发,换人理都不行。赵师傅手艺好,有耐心,不嫌老人麻烦,边理发边和老人拉家常,老人们见了他都格外亲。” 王瑞明说,附近几个小区,只要家里有老人、病人和残疾人,给老赵捎个信,他立即就去理发。同一个小区的郭增磊说,他多次看到赵新举为一群盲人理发,都是免费。 赵新举保存有好几个密密麻麻记满人名、地址和联系方式的笔记本,上面记载着许多他长期帮扶的孤寡老人、残疾人的记录,人数每年不断增加,遍及市内各区。 赵新举经常翻看这些记录,然后定期上门为他们理发,遇到穷苦人家的孩子,还毫无保留地把技术免费教给他们,多年来,光自行车就骑坏了近10辆。 有生之年要为 1万名老弱病残者理发 赵新举有一些固定的特殊服务对象,张家庆夫妇就是其中之一。 张家庆身体不好,有肺气肿,他的老伴邓大英今年80岁,患有脑梗塞,老两口靠低保生活。赵新举定时给他们夫妇俩理发。因为邓大英活动不便,为了给她理发,赵新举搀扶着寸步难行的邓大英到门前,累了一身汗。赵新举离开时,张家庆感慨:“我们没钱,两个人身体都不方便,给我们理发,换别人倒找钱人家也不来啊。” 患有脑瘫的小伙子袁小虎、瘫痪在床21年的陈磊……这些特殊人群,赵新举都是上门服务,甚至对方搬家到哪儿,他就找到哪儿。 一位名叫何乃文的老人赋诗一首赠给他: 小店名高播迩遐,中州巧匠事堪夸;枥边老骥思千里,闾巷耆民助百家;舍己无私时献爱,乐群有意广栽花;讴歌一曲黄昏颂,满目青山炫彩霞。 赵新举有一个淳朴的愿望,就是有生之年为10000名老弱病残者义务理发。 |