|

||||||

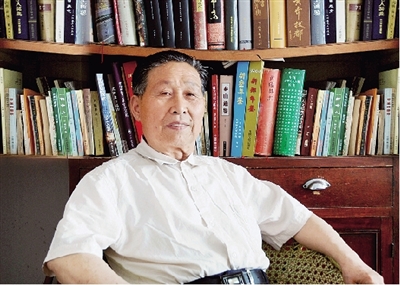

30年:沉浸书海,沥金沉沙 700多万字13部编著:中国第一部黄帝文化通志面世 在新郑,有一位学者,他从1983年开始,废寝忘食、夜以继日地痴心研究黄帝文化;30多年来,他沉浸书海,沥金沉沙,以日均2000字的速度奋笔疾书,写下了700多万字13部编著,其《黄帝故里志》,成为中国第一部黄帝文化通志,被中华炎黄文化研究会授予他“黄帝文化成就奖”;他给原河南省委书记徐光春写信,促成了丙戌年黄帝故里拜祖大典的成功举办,使黄帝故里一夜之间誉满全球……他就是中华炎黄文化研究会理事,河南新郑黄帝故里文化研究会副会长,新郑市市志办原副主任兼总编辑、副编审,《新郑县志》主编——刘文学。 记者 杨宜锦 通讯员 巴明星 文/图 编纂县志 结缘黄帝 今年78岁的刘文学是土生土长的新郑人,郑大中文系毕业后,先后任教、调入新郑县文教局任文化股股长;1982年新郑县成立县志办公室,县委、县政府任命他担任总编辑。在搜集资料过程中,他发现明清时代的《河南通志》《河南新志》《开封府志》《禹州志》《新郑县志》以及新郑的一些碑刻和其他史书等皆说黄帝生于轩辕丘。 而黄帝那时是被遗忘了的。上个世纪那个特殊的年代,新郑的古建筑遗存基本全部被毁,市区的轩辕故里碑被毁,远在具茨山顶的纯石结构的轩辕庙也被掀了顶。 1983年春天,为黄帝守陵的黄陵人千里迢迢来到新郑,想在生身地寻觅黄帝的踪迹,但他们来到的显然不是想象中的绿洲。和陕西同行交谈后,才感到黄帝是中华文明始祖。这件事引起了刘文学的注意,他开始收集碑刻、诗文、史志等与黄帝相关的资料。在他们的启发下,一种神圣的使命感让他走上了研究黄帝文化的漫漫长路。 多方呼吁 开发建设 其实早在上个世纪80年代,刘文学就开始呼吁要加快黄帝文化开发建设。刘文学认为,新郑有8000年前的裴李岗文化、5000多年前的黄帝文化、2000多年前的郑韩文化和8000年的枣树种植史,这些都是新郑独具特色的资源优势,如果能将这些无形资产转化为经济和社会发展优势,新郑的社会经济发展就会如虎添翼。 1985年编写《郑州年鉴》,刘文学写了篇黄帝故里的稿子,审稿的领导吃惊地问:“你有没有弄错呀?黄帝是新郑的?”这时候刘文学底气已经很足了:“当然是啊!历代史书,明、清的河南通志都是这样写的!”这时候的刘文学,像“扫盲班”的老师一样,到处普及黄帝知识,逢人就讲。 2000年,刘文学又相继写出《参加世贸组织后,新郑经济发展的走向》和《以改革开放总揽全局》等报告,建议着力打造以黄帝文化为代表的文化旅游和大枣这两个品牌,迎接入世挑战。 2005年7月,河南省召开文化产业暨文化体制改革工作会议,原河南省委书记徐光春在会上提到了新郑是黄帝故里,却不如黄陵红火。刘文学看到新闻后,立即给省、市四大班子领导发出了86封信,希望重视黄帝故里开发建设。很快,徐光春等领导随即对这一建议作出批示:“要把黄帝文化做大做强,把黄帝文化开发工程作为浩大的民族凝聚力工程抓好。”随后,徐光春赴新郑市考察时,再次表达开发好黄帝故里的愿望,并希望把这一开发作为河南由文化资源大省向文化强省转变的突破口。 2006年农历三月初三,新郑成功举办了丙戌年黄帝故里拜祖大典,黄帝故里一夜之间誉满全球。2008年国务院确定新郑黄帝拜祖祭奠为第一批国家级非物质文化遗产扩展项目。 2009年,拜祖大典由河南省政协、中华炎黄文化研究会、中华全国归国华侨联合会和中华全国台湾同胞联谊会主办。规格的提高、规模的扩大,让拜祖大典成为新郑乃至河南的“黄金名片”。通过黄帝故里拜祖大典,新郑已成为无数海内外炎黄子孙寻根的圣地、心灵的故乡。 理论框架 首屈一指 为让炎黄子孙全面了解黄帝及其功德,刘文学编著了115万字的《黄帝故里志》,并于2007年4月出版,是全国首部以志书形式记述黄帝文化的著作。该书以新郑黄帝故里故都为中心,全面介绍了历代文献记述黄帝,历代王朝祭祀黄帝,当代黄帝文化研究,黄帝文化开发、建设及其拜祖活动。 在其学术著作里,刘文学总结出了“一三六一”黄帝文化基本理论框架:“一个定位”:黄帝是中华民族人文始祖。盘古氏、伏羲氏、女娲氏、有巢氏、神农氏等都是中华民族始祖,都创造了若干文明要素。只有黄帝是中华民族人文始祖,黄帝肇造了中华文明,黄帝时代进入了大发明、大发现、大创造的中华人文时代。“三大支柱”:第一、黄帝是中华文明的缔造者。第二、黄帝是中国的奠基者。第三、黄帝是中华文明的肇始者。“四大内涵”: 第一、民族的大融合。第二、国家的大一统。第三、时代的大创新。第四、社会的大和谐。“一个精神”:人文精神,一切为了民族的生存和发展,繁荣和强大。他的学术观点得到越来越多学者的认可。 研究历程 曲折艰辛 刘文学最初提出黄帝故里故都在新郑,许多人不理解,有人认为他很傻,有人认为他爱好写文章,还有人认为这是一种“古城意识”。他的老伴、女儿也多次埋怨:“你这是图啥呢?”很多亲戚朋友甚至劝他:“别拼命了,身体重要。” 20多年来,他每天早晨5点起床,一直工作到深夜。吃饭时,想到什么,就放下饭碗,赶紧记下来;洗脚时,想到什么,就停下洗脚,赶紧记下来;睡觉时,想到什么,就披衣坐起,赶紧记下来。没有礼拜天,没有节假日,甚至在大年初一合家团圆的时候,也没有停下对黄帝文化的研究。 2002年,他被摩托车撞伤,虽经省内外多家医院治疗,效果仍不明显,腿脚麻木,坐都坐不住,只能躺在床上写。他的80%的研究成果都是躺在床上写的。 编写《黄帝故里故都历代文献汇典》时,几个月得不到充分休息,大病一场。编写《黄帝故里志》时得重感冒,仍然坚持研究、写作,打点滴时也没有停止辛勤劳作。 他把资金都用在了学习上,用在了购买书刊上。单位组织到外地旅游时,他用心挑选有关书籍。在生活上,只要“冬天冻不着,下雨淋不着,平日饿不着”,他就满足了。 在他的居室内,没有一件像样的家具,没有书柜,没有沙发,只有几个小木凳。2002年3月,他获得了新郑市委市政府颁发的“新郑历史文化资源研究与开发特别贡献奖”,并得到了3000元的奖金。刘文学当场将奖金捐给了黄帝故里景区。 智慧结晶 花开轩辕 30多年的心血,开出了灿烂的智慧之花;30多年的汗水,收获了丰硕的思想之果。 1992年,刘文学主编的《新郑县志》出版发行,获得了全国优秀成果一等奖。1997年,刘文学南到襄城、长葛、禹州、许昌,西到新密、登封、巩义、灵宝、黄陵,北到济源、涿鹿,东到曲阜进行实地考察,编辑出版了《黄帝传说故事》一书,填补了黄帝文化研究民俗学方面的空白。2006年,他主编出版了80多万字的《黄帝故里通鉴》一书,由原河南省委书记徐光春作序,成为丙戌年拜祖大典的礼品书。除此之外,刘文学还获得中华炎黄文化研究会和新郑市政府联合颁发的“黄帝文化成就奖”,获得郑州市“黄帝传说传承人”和“黄帝故里拜祖大典传承人”等非物质文化遗产传承人称号。 结束采访时刘文学告诉记者,研究黄帝文化他有3个愿望,一是确认新郑是黄帝故里故都,二是把黄帝故里拜祖大典升格为省级主办,三是把黄帝文化产业做大做强造福人民。 如今,老人的前两个愿望已经实现,第三个愿望还有很长的路要走。“既然认准了目标,就要义无反顾,坚定地走下去,我将用余生继续发扬黄帝文化。”谈起第三个愿望刘文学信心满满。 |