|

||||||||||||

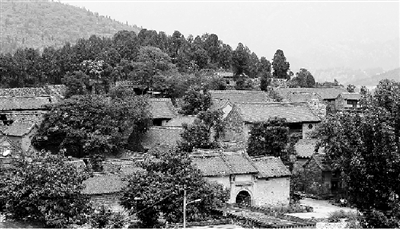

小店河村: 十套大院尽显奢侈乡绅生活 新乡卫辉市狮豹头乡小店河村,位于太行深处沧河之畔。古村三面皆山,十套明清风格的大宅院因山就势地并列伏在一座山坡之上,规制恢弘,错落有致,是豫北地区规模最大和原有风貌最完整的清代民居建筑群。 十套大院各有风格。武状元院处处彰显着武人的大气与不羁,门楣楹柱,均无过多精雕细刻;文秀才院“守身为大”的匾额则体现了当时文人追求的操守气节;闫氏家祠、闫氏女子学堂……由曾经的当地豪绅闫氏建成的这十套大院,文、武、仕、商、农等风格俱全,给我们全景式地还原出一幅清朝时期乡绅大豪的生活场景。 郑州晚报记者 路文兵 文/图 新乡报道 请扫描关注 《独家责任》 沧河之畔庭院深 新乡向北,太行深处。 小店河村藏身太行山中的古水沧河之畔,东、西、南三面环山,一座小桥横跨沧河,成为古村与外界的唯一通路。 过桥,上坡,穿过一座简朴古拙的寨门,一大片藏在山林之中的古建筑群赫然出现在眼前,令人一见即为之惊叹。整片建筑群自下而上依山而建,视野开阔。站在对面山坡望去,这片宅院规制恢弘,错落有致,数套大院连成一片,蔚为壮观。 “俺们村这风水好着哩,你看,建院的那山坡就像一只巨龟,头部在喝沧河水,整个古村都在龟背之上,这在风水里有讲究,叫做‘神龟探水’。”村里78岁的闫玉祥老人说,小店河三面是山,寒风吹不进,气候温润,而北临沧河,解决了饮用、灌溉问题。“山是靠山,水能聚财,老祖宗选址很讲究。” 走进树林掩映的这片古建筑群,沿着错落曲折的街巷,有种曲径通幽的美妙心境。闫玉祥说,这片古宅在刚落成时,四周建起了高高的寨墙,寨门均有人把守,以防匪盗。但年长日久,护墙大部分已被拆掉,仅存部分围护墙和通向小店河村的寨门。 村支书张福军介绍,村里现存有十座大院,共二十八进四合院,七十八座房屋,占地足足有5万平方米,是豫北地区规模最大和原有风貌最完整的清代民居建筑群。 每座院落的门头都很高,进门,绕过影壁,往往还需要穿过两三道门才能到达主屋。从主屋穿庭而过,便到了另一处院落。每一处院落既相对独立,又有院子右边的狭窄过道勾连,加上影壁和门楼,一座座院落被处理得回环曲折。 这些大宅多为三进院,最大是一套是四进院。一次次的穿庭而过,欧阳修那“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”的词句便一遍遍在脑海中回荡。房前,屋后,院中,那些沉睡多年的石碾、石磨和磨得光滑的拴马石,成为这一座座大院古老乡谣的一个个美丽跳跃的音符,伴随着一个个久远的故事在耳边低语轻吟。 闫氏家族在此发家 小店河村民绝大多数姓闫,“村里其他姓的,大都是当年闫家的下人。有了闫家,才有了小店河村”。 据《卫辉市志》《闫氏家谱》记载,清乾隆年间,一位祖籍山西林虑(今河南林州)的穷书生闫榜,路过此地在沧河边洗手时,发现此处风水、地势极好,且气候温和,土质肥沃,便与兄弟闫勇一起迁居至此。“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,闫氏兄弟搬来后,在沧河边搭茅屋,开小店,为沧河上的航船服务。“小店河”的名字便由此而来。 闫家继承祖训,勤俭持家,先开小店为生,后又打浆造纸。但真正让闫家兴旺发达的,则是养羊。 “当时闫家养的羊有一万多只,光给闫家放羊的羊倌就有近200人,放羊的鞭子能放满半间屋子。虽然这一带林深草多,水源也充足,但由于羊太多,所以有的羊倌放羊能放到山西晋城一带,一去一回就是三四个月。”闫玉祥老人说。 从清朝道光年间至民国初期,闫家财富经过数代人积累,牧羊家业已扩展到山西一带,田产也遍布整个太行山区,足有数千顷之多,成为当地当之无愧的豪绅之首。当地有民谚道:“李、张看大门,牛、杨东西卧,阎、王后边坐。”即言闫家豪门望族的地位。这期间,闫家也从当初迁来时的茅草房逐渐变为深宅大院,十座大院拔地而起,彰显着闫家的豪阔气派。 沧河水悠悠向东,日夜不停。水畔占尽地势的闫家,却渐渐地由盛转衰。 据《卫辉文史资料》记载,上世纪20年代,闫家后裔在北京沾染上鸦片,并由此走上制毒贩毒的不归路。后来闫家又因官司缠身,从此急转直下,直至衰败。 文、武、仕、商、农等 风格俱全 闫氏家祠、文秀才院、武状元院、闫氏女子学堂……闫家留下的十套大院,文、武、仕、商、农等风格俱全。虽然闫氏家族最终衰败,但留下的十套大院,却可以全景式地还原清朝时期乡绅富豪的生活情境。 武状元院为闫家武状元闫步蟾居所,处处彰显着武人的大气与不羁。门楣楹柱,均无过多精雕细刻,其院落格外宽敞,一进院、二进院均为习武的场地,足有400多平方米,极为宽阔。院里还有当年练武遗留下的练功石锁和练武后洗浴用的青石澡盆。其中一个石锁上刻着“重叁佰壹拾斤”,落款显示为咸丰九年所制。“武状元是我的老爷爷,我家里曾经还有把120斤重大刀,但在‘文革’时给毁了。”武状元后人闫玉祥老人说。 文秀才院则处处体现着当时文人的行为操守。门楣上悬挂石雕匾额写的是“守身为大”,落款是“大清同治五年岁次丙寅梅月,席珍氏建并题”,体现的是文人的气节。从正门进入,要穿过三重门左转才能进主院。南屋门额上书“作善降祥”,坎墙上装有木雕十字海棠透花槛窗,既秀气又不失文雅。 据小店河现存资料记载,道光年间,闫氏三个兄弟分别务农、出仕、经商,在小店河各起大宅。 十套大院虽然各自有不同的特色,却绝不轻佻,他们组合在一起,使得整个建筑群古朴而不失灵动,稳重而不失精巧,也因此被誉为中原民居建筑群的优秀范例。 维修古宅给后代留念想 一座荒芜的院落里,一棵梨树正结着果子。一个条篓斜斜挂在门边,仿佛在等待主人日出而作。透过古旧的窗棂,一些老家具上落满了灰尘。一束阳光透过破损的房顶照进去,在墙角旁安静而缓慢地爬动。 随着人口增多,村民便在小店河南面辟地建起新村,住进了新房。至今仍有10多户恋旧的老人们住在老宅,用着家传的八仙桌、太师椅、石老虎枕头,固守着他们长久养成的生活习惯。“夏天不用空调,连电风扇都不用开,真是很凉快!进屋凉快一下喝点水吧!”一位在老院中住了61年的老奶奶热情地招呼,她说这房子墙厚,冬暖夏凉,住得习惯。 村民们说,近年来,随着被评选为首批国家级传统村落,小店河在当地名气越来越大,山外的旅游者纷至沓来,探今访古,小店河几家农家乐也开得红红火火。 “老宅子该修啦,再不修怕是要塌。有人住的还好一些,没人住的那些指不定哪场雨就毁了。”一位村民的话引起周围村民的连声附和,“起码不要让慕名而来的游客看到的是残垣断壁,同时也好让子孙后代能有个念想。” |