|

|||||||||

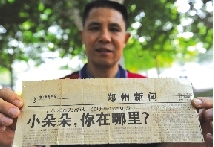

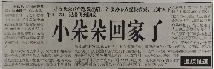

16年前,本报记者为他找孩子 16年后,他带孩子找本报记者 他现在是一名志愿者,“回馈的最好办法就是也去帮助别人” 帮他找回儿子的晚报记者说: 不管是谁写的报道,它必须承载在有影响力的媒体上 “郑州晚报有个记者叫赵娅君吗?16年前,她帮助一名农民工找到了孩子,现在这个孩子非常想见她一面。哪位朋友认识她,请联系一下,帮帮忙。”7月25日,文化路街道办爱心联盟志愿者服务站站长田关心,在多个公益微信群里发布了一条求助信息。很多热心网友纷纷帮助联系,于是,一个尘封了16年的爱心故事,被重新开启。 郑州晚报记者 詹莉莉 张翼飞/文 张翼飞/图 孩子丢了,好心人提醒: 求助郑州晚报吧 1999年,张德正刚来郑州3个月,在黄河食品城附近卖水果。 当年7月10日,3岁的朵朵“光肚儿”跟着妈妈赵霞,去黄河食品城买东西。在信息学院路和农业路的丁字口,赵霞给朵朵买了一个小皮球后,继续在路南买东西,没注意,朵朵已经跑到路北去玩。 当时,路北有几家开着手扶拖拉机卖西瓜的瓜农,正好有城管队员来清理占道,瓜农四散离开。等赵霞来找孩子时,朵朵不见了。 “孩子走丢,我和他妈都急疯了!”张德正和妻子找遍了大街小巷,亲戚朋友也加入到寻子的行列中。他们先报了警,又印了几千份寻人启事,贴满了整条农业路,仍渺无音讯。 考虑到朵朵可能被瓜农抱走了,为了寻找儿子,张德正和妻子骑上自行车跑到中牟,一个村一个村地寻找,还在中牟县电视台播了整整3天的寻人广告。为了找孩子,他们花光了所有的积蓄。 就在他们几近绝望之时,好心人提醒:试试求助最具影响力的《郑州晚报》。7月21日,抱着一线希望,张德正拨打了郑州晚报当年的新闻热线7655551。 见报当天,一家人就团聚了 当时,接电话的记者就是赵娅君,她清晰地记得,张德正在电话里泣不成声。赵娅君也非常揪心,当晚就赶写出稿件,7月22日,发在了2版的头题。 见报当天,晚报热线收到许多关于朵朵的线索,到了下午,一个好心人拿着当天的晚报,在中牟的一户村民家中,找到了朵朵。原来,这家瓜农以为朵朵是被遗弃的孩子,把他带回了家。下午,一家人就团聚了,张德正夫妇抱着丢失了12天的朵朵,喜极而泣。 要离开郑州了,有一个藏在心中16年的“谢谢”还没说 岁月如梭,一晃16年过去了。朵朵已经长大成人,目前在一家饭店做餐饮。50岁的张德正在110开锁公司上班,儿女双全,生活稳定,但他一直有个心愿未了——找到曾经帮助过他们的郑州晚报记者赵娅君,当面对她说声“谢谢”。 再过一段时间,他们就要离开郑州,回山东老家发展,即将离开的日子,他不想再留遗憾。曾经被赵娅君等郑州好人帮助,他对郑州怀有深深的感恩之心,因此加入了田关心的爱心联盟,成为了助人为乐的一名志愿者。张德正说,回馈的最好办法就是也去帮助别人。 “前两天,我无意中和田关心说起这个事,他说可以通过郑州晚报的朋友找找。”张德正说,“也是只用了一天时间,大家就帮我找到了赵老师,我终于有机会向她当面致谢了!” 当年的光屁股孩子已经成了帅小伙,他与赵娅君热情相拥 昨日下午,在绿城广场,几名16年前的当事人重新聚首。他们是:赵娅君,当年郑州晚报社会政法处的记者;张德正,外地来郑的务工人员,山东单县人;他的儿子朵朵,当年丢失的3岁男孩,现在是19岁的帅小伙。 见到已经长成帅小伙、大名张中原的朵朵,赵娅君也很激动。两个人一见面就来了一个大大的拥抱。 “赵老师,当年要是没有您的帮助和那篇报道,可能就没有我的今天。您等于给了我第二次生命!”张中原说,他本来准备了很多话想对恩人说,但一见面,都说不出来了。“阿姨跟我想象中一样和蔼可亲。” 张德正则向赵娅君直抒胸臆:“今后我们就是终身朋友和亲戚了!将来就算我们真的到海边定居了,也一定邀请您过来做客!” 赵娅君笑着说:“那只是我当年报道中很平常的一篇。不过,看到你们现在这么好,我也特别高兴!” 如果要感谢,就感谢这份报纸吧,因为“我们一直在你身边” “他们刚开始找到我时,我的第一感觉是,怀疑他们是不是找错人了。”赵娅君说,直到他们提到朵朵这个名字时,她才想起来。 1999年夏天,赵娅君在郑州晚报政法处,是热线组的组长。“当年我在社会政法口干记者有10年了,找孩子、为读者排忧解难等这一类的帮办报道我们做得太多了,所以根本记不过来。” 对于张家的感激,赵娅君始终认为,自己做的是“一件小事”,是“职责所系。如果真的要感谢,不需要感谢我个人,应该感谢一直心系民生的《郑州晚报》,感谢那些看到报纸、为寻找朵朵尽心尽力的所有好心人,感谢媒体的巨大影响力”。 因为,“我们一直在你身边”! ■记者手记 16年后的丰硕收获 7月25日。清晨出门,手机忘带。 中午时分回来,好多未接电话,未读短信、微信。 有人找我,那么迫切: “咱晚报有个记者叫赵娅君吗?16年前她帮一个农民工找到了孩子,现在这个孩子长大了,非常想见她一面,哪位朋友认识她,请联系一下……” 最初的反应是:是不是弄错了?在近10年的热线记者生涯中,写过太多社会新闻,自然有不少为百姓呼吁的文字。所以,对这个事件,没有特别印象。 电话联系上16年前找到孩子的张德正。他给我传来了那张保存16年之久的报纸图片。 已经泛黄的报纸,熟悉的“记者赵娅君”几个字,一行黑黑醒目的大标题:《小朵朵,你在哪里?》 记忆的闸门瞬间开启,“小朵朵”这个名字,我有印象。 直觉告诉我:既然孩子找到了,一定还有追踪报道。 翻箱倒柜,寻找厚厚的几大本剪报本。在满手油黑之后,终于惊喜地看到:在同一页本上,贴着两篇关于小朵朵的报道。第一篇是朵朵爸爸保存了16年的寻人报道,第二篇是追踪报道《小朵朵回家了》。 记忆开始模糊还原当时的一点一滴。 接到一个热线电话。一个孩子丢失了11天,父母多方寻找,杳无音讯,几近绝望。最后,把所有的希望,寄托到当时郑州影响力最大的媒体——郑州晚报上。 当时我是社会政法处热线组负责人。接到这样寻人的热线,也很着急。立即采访,快速写稿,当晚交稿。第二天,二版头题见报。 郑州晚报影响力之大,甚至超乎我们自己的想象。报道发出仅仅几个小时,热线电话就不断响起。当天下午,好消息已经传来。 这件事情发生在1999年7月22日。那一年,我不满30岁。 29岁时职业生涯中所做的再普通不过的一件小事,16年后,出人意料,在这个热气腾腾的夏季,开出了美丽的花:领导表扬、同事赞誉、电台邀我去做直播节目……一篇小小的报道,就这样突然从历史长河中跳脱而出,将一束束鲜花,一阵阵掌声,献给我,让我收获累累,又受之有愧。 我清楚地知道:该感谢的不是我,并非我个人之力,成全了小朵朵一家的幸福。无论是我写,还是别人写的报道,它必须承载在有影响力的媒体上。是当年的郑州晚报,帮小朵朵回到了家。 写稿时,从未想过“谢”字,今天却得到,如此浓厚的情意。赵娅君 |