|

|||||||||

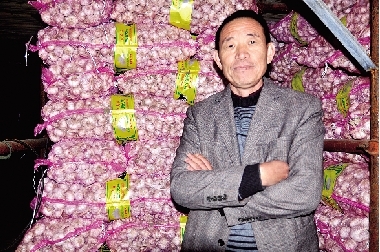

中牟大白蒜的名声如今是越来越响亮。从20世纪70年代开始,中牟县开始从传统农业到经济农业转变,首先改变的就是从种植大蒜开始。“虽然大蒜种植费工夫,但是蒜薹和蒜头都能卖钱,要是赶上好形势还能卖个好价钱,比种小麦和玉米这种传统农作物收入要高。”官渡镇蒜农姚西安说。中牟县几乎每户农民都种大蒜,很多中牟人都和大蒜结下了不解之缘,许多人也因此发家致富。 中牟播报 郭倩楠 通讯员 王素梅 张改强 胡玉红 文/图 刘少臣 “过山车”演绎中牟大蒜传奇 刘少臣,今年63岁,中牟县青年路街道办自由街谷堆刘村人,他上世纪80年代在官渡供销社做农副产品副主任时,结识了一位深圳市土特产公司的朋友,通过该朋友介绍,刘少臣开始做大蒜生意。1989年,大蒜滞销,“那一年大蒜几乎全军覆没,蒜农都把卖不出去的大蒜倒进了地沟里。”刘少臣看在眼里疼在心里。祸不单行,1993年,深圳清水河仓库发生大爆炸,本来一元多一斤的大蒜瞬间跌到不到一毛钱。100多个去深圳卖蒜的经纪人,赔得血本无归,连宾馆都住不起,只能住桥洞。“经过这两次事件我觉得一个人的力量不行,中牟县得弄冷库,必须具备储存大蒜的能力。”刘少臣说。当时中牟县只有火车站和东关两处有仓库,只能储存2000多吨大蒜,远远不能满足市场需要。从1996年开始,中牟县政府开始对冷库进行补贴,至今中牟县已有170余家仓库,储货量达50多万吨,已能满足中牟大蒜的市场需要。 有了政府的支持,刘少臣决定回家创业,他在村南头租了一块地成立了自己的农产品公司。“我成立公司时,就决定了要把‘中牟大白蒜’一直做下去,其间,可没少受难为。”刘少臣感慨。最大的一次困难当属2008年非典时期,由于非典为呼吸道传染性疾病,国家禁止一切地方往来,大蒜出口遇到严重阻碍。2007年以1斤1元多收购的大蒜,全部砸在了自己手里,最后以3分钱每斤的价格卖出去一部分,这一年刘少臣整整赔了800万元。“作为一个商人,赔赔赚赚很正常,只要农民富,心里就高兴。”刘少臣说,“当时我详细制订下年的收购和销售计划,在2009年一年赚回了400万。”刘少臣是大蒜界的传奇,他不但自己赚钱,还带领出12个支部书记、17个村干部。2004年中牟县成立了冷藏保鲜协会,刘少臣任协会副会长(现任协会会长),冷库协会的成立不仅为蒜农保驾护航,每年使农民亩产至少增收2000多元,同时还为下岗职工和农闲农民解决了就业问题。最忙的时候,中牟全县冷藏业一天需要1万多人同时上工,平均人均日工资300元。 在大蒜行业摸爬滚打了半辈子,苦没少吃,对“中牟大白蒜”刘少臣有难以割舍的情怀。他说:“如果中牟县能成立一个专业的大型合作社,由政府进行指导,不让蒜农盲目扩大种植面积,注重大蒜的商品化,有计划地进行种植。这样大蒜的价格就不会大幅度波动了。”63岁的他为此还学起了高科技,在协会建立了数据中心,通过这个数据库,能在手机和网上随时随地查看全国的农产品实时信息,同时还包括中牟县的农产品种植情况、销售情况、冷库的温度、湿度等。 孙玉国 最年轻的“冷库老板” 孙玉国,今年42岁,大孟镇郑岗村人。1994年,21岁的他在大孟镇信王村建了自己的冷库,成为当时最年轻的冷库老板。经过4年的艰苦奋斗,他把成本收了回来。有一年中牟县的蒜薹最高的时候卖6毛钱一斤,全部上市以后卖2毛钱一斤,最低的时候卖8分钱一斤。究其原因就是蒜薹的存储时间太短,一旦蒜薹抽出就要在一星期内卖完,否则就要烂掉。而当时蒜薹的储藏技术尚不成熟,孙玉国就自己摸索,研究出一套储藏技术,把蒜薹的产业链拉长了7个月。现如今中牟县蒜薹每年都能卖到2块多一斤,每年使相关农民增收了1.5亿元,平均仅蒜薹一项亩产即增收600元。“自己富不算富,大家富才是富。”孙玉国说,“我的优势就是年轻,想法多,接受前沿事物能力强,我想研究出更好的储藏技术。”1994年之前,孙玉国研究的储藏技术只能从5月份储藏到8月份,现在他已可以储藏到过年(春节)了。每年他都会去参加农业部组织的农产品保鲜储藏经验交流会,现在他正在向农药残留最低、无公害、风味保持最佳的状态发力研究。孙玉国说:“我要让每一个吃到中牟蒜薹的人都放心,都赞叹。” 校三保 两代中牟大蒜经纪人 校三保今年50岁,中牟县东风路办事处东关街人,1987年就开始做经纪人了,当时中牟县刚开始有市场,就在东关市场,于是校三保就在家门口做起了经纪人。经过他不懈的努力先后打开了重庆市场、保定市场、北京市场、成都市场、乌鲁木齐市场,还卖到了俄罗斯等国外市场。中牟大白蒜开始享誉全国,从以前的5毛钱1斤都没人要,到现在最好的时候卖到5块多一斤,为农民亩产增收了3000元。现在校三保不但自己做大蒜,还鼓励儿女做,他的儿子在成都,女儿在甘肃,都是大蒜经纪人。提起现在的生活,校三保这样说:“以前连自行车也骑不上,都是步行奔波,现在家里有三辆小车了,生活算是奔小康了。”在从事经纪人期间他也发现了一些问题,中牟县蒜农的商品意识不强,比如在削根阶段,不够细致,导致大蒜卖不上价钱。接下来校三保打算从商品质量上下功夫,争取把大蒜价格提到新高度,帮农民增收。 中牟经营大蒜的“风流人物”甚多,因篇幅有限,本篇只选取了3位人物。但窥一斑知全豹,上述几位的故事,足可使我们对中牟大蒜的“现代史”有所感触,所谓“见微知著”是也。 |